Человек-машина: возможно ли такое? Как отвечает на этот вопрос писатель Е. С. Велтистов «Приключение Электроника»

Человек-машина: возможно ли такое? Как отвечает на этот вопрос писатель Е. С. Велтистов «Приключение Электроника».

Электроник — главный герой многосерийного детского телефильма «Приключения Электроника», снятого по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова. Электроник это робот, который очень похож на человека.

- Чего ты хочешь?

- Быть как вы.

- Точнее.

- Всегда поступать по-своему. И делать то, что мне нравится. В общем, быть

человеком.

- Ты создан для других целей.

- Чтобы играть в шахматы?

- Чтобы выигрывать.

- Я хочу стать человеком. Что же здесь невозможного?

Электроник очень похож на человека. Но он не может, как человек пить, есть, спать. Электроник может научиться быть человеком.

- Я могу делать вид, что ем или сплю. А больше всего я не люблю пить воду: она

потом так булькает!

- Я очень быстро обучаюсь. Ведь учиться — это самое приятное.

- Хочешь быть человеком — будь им.

Электроник говорит, что он хочет стать человеком. Но из текста становится

понятно, что он машина нового поколения.

- Понимаешь, я хочу стать человеком.

- А сейчас ты кто, чайник что ли?

- Я машина нового поколения.

Главный герой и сам понимает, что он не человек. Так как у него не руки золотые,

а платиновые контакты.

- Руки у тебя золотые.

- Нет, только контакты платиновые.

- Что произошло?

- Ничего страшного. На меня упала штанга.

Можно сделать вывод, что электроник является машиной. Но люди смогли сделать его человечнее. Научили отличать плохое от хорошего.

«Я вам очень благодарен, ребята. Ведь вы научили Электроника отличать плохое от хорошего, вместе радоваться и огорчаться… Правда, я не знаю, как вам это удалось. Наверное, потому, что вы, в отличие от взрослых, просто не знали, что это невозможно».

План-конспект урока по литературе по теме: «В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ» (Человек и машина в мировой литературе)

«В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ»

(Человек и машина в мировой литературе)

Урок-семинар

Мир, который создает человек,

не должен входить в противоречие

с тем миром, в котором он живет.

Леонардо да Винчи.

В чем выразилось положительное влияние технического прогресса на человечество? Какое влияние оказала подмена нравственных ценностей в сознании человека социальными и даже техническими? Почему все чаще человек осознает себя винтиком большой машины – цивилизации?

Человек и общество, человек и время, человек и история. (Литература, 10-11 класс).

Цель семинара: выяснить, какую роль играет техника в жизни человека, какова степень гармоничности отношений между человеком и машиной, как литература решает проблемы «взаимоотношений» человека и техники.

План семинара:

- Техническая мысль и нравственность: постановка проблемы.

- Положительное влияние технического прогресса на человечество.

- Техногенные опасности для физического и нравственного здоровья человека.

- Генная инженерия и нравственные проблемы.

- Человек-машина?

Тема для обсуждения 1. Человек и машина: нравственное и безнравственное? Решает ли техническая мысль нравственные проблемы? Почему первостепенную важность имеет вопрос, в чьих руках находится техника?

Литература:

1.Л.Н.Толстой «Люцерн», «Власть тьмы».

2.А.и Б.Стругацкие «Трудно быть богом».

3. М.А.Булгаков «Роковые яйца».

Тема для обсуждения 2. Выясните положительное влияние технического прогресса на человечество. Какое развитие технической мысли предугадали писатели-фантасты? Почему о положительном влиянии технического прогресса написано в основном писателями-фантастами?

Литература:

1. Ж. Верн «Капитан Немо».

2. А.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита».

3. А.Р.Беляев «Человек-амфибия».

Тема для обсуждения 3. Обсудите проблемы техногенных опасностей для физического и нравственного здоровья человека. Какую опасность для здоровья человека представляют фабрики, заводы? Какое влияние оказала подмена нравственных ценностей в сознании человека социальными и даже техническими. В чем Вы видите плюсы и минусы созидающей роли техники в советской литературе? Безработица – это победа машины над человеком? Почему все чаще человек осознает себя винтиком большой машины – цивилизации? В чем противоречие между беспредельными возможностями человека и ограниченными возможностями машины? Можно ли мир технического прогресса определить как «прекрасный и яростный мир»? Почему?

Литература:

1. В.Катаев «Время, вперед!».

2. А.Платонов «В прекрасном и яростном мире».

3. В.Распутин «Прощание с Матерой».

4. В.В.Маяковский «Клоп».

5.А.И.Куприн «Молох».

6. Ж.Г.Байрон «В защиту луддитов»

7. Роб. Рождественский «Винтики».

8. Т.Драйзер «Американская трагедия».

Тема для обсуждения 4. Осудите проблему вмешательства человека в природу, ответственности человека за свои деяния. Клонирование. Всегда ли положительна роль генной инженерии в развитии цивилизации?

Литература:

1. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».

2. А.Р.Беляев «Человек-амфибия».

Тема для обсуждения 5. Человек-машина? Возможно ли такое? Чем можно объяснить стремление человека к отказу от чувств, от нравственности? Неужели, говоря словами Л.Винчи, мир техники не только вошел «в противоречие с человеком», но и полностью заменил его?

Литература:

1. Ю.Олеша «Зависть».

2. Ю.Замятин «Мы».

3. А.Азимов «Я – робот».

Подведение итогов

Человек-машина. Машина заменила человека. Человек работает ради постройки новых машин…

Положительная роль техники велика, но реален и большой вред, наносимый техникой как физическому, так и нравственному здоровью человека. Кто виноват? Что делать? Извечные русские вопросы. Наверно, стоит вновь обратиться к мудрости Л.Винчи.

«Как и почему не пишу я о своем способе оставаться под водою столько времени, сколько можно оставаться без пищи. Этого не обнародываю я из-за злой природы людей, которые этот способ использовали бы для убийств,.. и если я учил другим способам, то это потому, что они не опасны».

Отказываться от достижений технического прогресса нельзя, да и просто глупо. Но надо помнить, что все зависит от человека. Захочет он стать машиной – станет, захочет, чтобы машина его подчинила – подчинит, захочет, чтобы машина работала ему во благо – так и будет. Техника сама по себе не нравственна или безнравственна. Все зависит от тебя…

когда разумную машину можно будет считать «личностью»? — Альтернативный взгляд Salik.biz

В научной фантастике любят изображать роботов в виде автономных машин, способных принимать собственные решения и даже демонстрировать проявления личности. Тем не менее мы никак не избавимся от мысли, что роботы нам принадлежат как собственность и что у них нет прав, которые обычно имеются у людей. Но если машина может думать, принимать решения и действовать по собственной воле, если ей можно навредить или обязать нести ответственность за свои действия, должны ли мы перестать относиться к ней как к собственности и начать относиться к ней как к личности с правами?

А если робот вдруг станет полностью сознательным? Будут ли у него такие же права, как у нас, и такая же защита словом закона, ну или хотя бы что-то подобное?

— Salik.bizЭти и другие вопросы уже обсуждает Комитет Европарламента по правовым вопросам. В прошлом году он выпустил проектный доклад и предложение создать набор гражданско-правовых норм для робототехники, регулирующих ее производство, применение, автономию и влияние на общество.

Из предложенных правовых решений наиболее интересным было предложение создать юридический статус «электронных лиц» для самых сложных роботов.

Осторожно: личность

В докладе признается, что улучшения автономных и когнитивных способностей роботов делает их большим, чем просто инструменты, и обычных правил ответственности, вроде договорной и деликтной ответственности, недостаточно для работы с ними.

Например, текущая директива ЕС об ответственности за вред, нанесенный роботами, покрывает только предсказуемый ущерб, причиненный производственными дефектами. В этих случаях ответственность несет производитель. Тем не менее, когда роботы смогут обучаться и адаптироваться, исходя из своего окружения, совершенно непредсказуемым образом, производителю будет сложнее предвидеть проблемы, которые могут причинить вред.

Также выражается обеспокоенность тем, как именно нужно рассматривать достаточно или недостаточно сложных роботов: как обычных людей, юридические лица (например, корпорации), животных или объекты. Вместо того чтобы втискивать их в существующую категорию, предлагается создание новой категории «электронных лиц» как более целесообразной.

В докладе не выступают за немедленные законодательные меры, впрочем. Вместо этого предлагают обновить законодательство, если роботы станут более сложными и обзаведутся поведенческими тонкостями. Если это произойдет, одна из рекомендаций состоит в том, чтобы уменьшить ответственность «создателей» пропорционально автономии робота, а также включить обязательное страхование.

Но зачем заходить так далеко, что создавать новую категорию «электронных лиц»? В конце концов, компьютеры еще не скоро обзаведутся близким к человеческому интеллекту, если это вообще случится.

Роботы — или, если точнее, программное обеспечение в их основе — становятся все сложнее и сложнее. Автономные (или «эмерджентные») машины становятся все более распространенными. Не прекращаются споры о правовых возможностях автономных устройств. Могут ли они проводить хирургические операции? Можно ли засудить робота-хирурга?

Робота учат «чувствовать» боль

Пока ответственность лежит на плечах производителя, это не особо сложные проблемы. Но если производителя нельзя будет определить с легкостью, например, в случае использования программного обеспечения с открытым исходным кодом? На кого подавать в суд, если создателей ПО — миллионы по всему миру?

Искусственный интеллект также начинает оправдывать свое название. Алан Тьюринг, отец современной вычислительной техники, предложил тест, пройдя который компьютер мог считать себя умным, если ему удастся одурачить, обмануть человека, выдать себя за живое существо. Машины уже близки к тому, чтобы пройти этот тест.

Список успехов роботов довольно длинный: компьютер пишет саундтреки к видео, неотличимые от написанных людьми, обходит «капчу», пишет прописью и обыгрывает лучших в мире покеристов.

В конечном итоге роботы могут сравняться с людьми по когнитивным способностям и даже быть чрезмерно человечными, например, если будут «чувствовать» боль. Если этот прогресс будет продолжаться, самосознательные роботы перестанут быть продуктом фантастики.

Доклад ЕС один из первых, посвященных этим вопросам, но другие страны тоже принимают активное участие. Юе-Сюань Вэн из Пекинского университета пишет, что Япония и Южная Корея считают, что мы будем сосуществовать с роботами к 2030 году. Японское Министерство экономики, торговли и промышленности создало серию руководств, адресованных вопросам бизнеса и безопасности касательно роботов следующего поколения.

Электронные лица

Если мы действительно решим давать роботам правовой статус, каким он будет? Если бы они вели себя как люди, мы могли бы относиться к ним как к правовым субъектам, а не объектам, либо разместить их где-то посередине. Субъекты имеют права и обязанности, и это дает им юридическую «личностность». Они не обязаны быть физическими лицами; корпорация таковым не является, но считается юрлицом. Юридические объекты, с другой стороны, не имеют прав и обязанностей, хотя могут иметь экономическую ценность.

Присуждение прав и обязанностей неодушевленному объекту или программе, независимой от создателей, может показаться… странным. Но мы уже наблюдаем, как корпорации создают фиктивные юрлица со своими правами и обязанностями.

Возможно, подход к роботам должен быть аналогичным? Если робот (или программа) достаточно сложный, чтобы удовлетворять определенным требованиям, ему можно дать статус корпорации. Это позволит ему зарабатывать деньги, платить налоги, иметь активы или подавать в суд, независимо от его создателей. Создатели робота будут подобно директорам корпораций.

Роботы будут рассматриваться в таком случае как юридические объекты, но в отличие от корпораций будут иметь физические тела. «Электронное лицо», таким образом, может быть сочетанием субъекта и объекта права.

ИЛЬЯ ХЕЛЬ

Возможно ли построить машину времени? Астрофизики уверены, что да — Альтернативный взгляд Salik.biz

Возможность создания машины времени занимала людские умы на протяжении всего существования человечества. Пожалуй, перспектива однажды переместиться в эпоху динозавров, а затем, нажав на заветную кнопку, попасть в далекий футуристичный мир будущего, звучит действительно неплохо. К счастью для всех любителей научно-популярной фантастики, астрофизики уверены, что создание настоящей машины времени уже не за горами. Как сообщает портал futurism.com, профессор физики из Университета Коннектикута разработал уникальный способ перемещений во времени. Несмотря на то, что план ученого все еще остается теоретическим, астрофизик Рон Маллет уверен, что созданная им теория однажды сможет помочь ученым для разработки столь желанного для человечества устройства.

Можно ли создать машину времени?

Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, созданная еще в 1905 году, может стать ключом к созданию универсальной машины времени. К такому выводу пришел астрофизик из Университета Коннектикута Рон Маллет, который утверждает, что основы СТО могут раскрыть механизм работы устройства, о котором часто рассказывают писатели-фантасты. Согласно гипотезе Маллета, в случае, когда человек находится в космическом корабле, летящем со скоростью, близкой к скорости света, время для него течет медленнее, чем для того, кто остался на Земле. По существу, астронавт мог бы находиться в космосе меньше недели, но вернувшись на Землю, он бы понял, что для людей, оставшихся на планете, прошло бы 10 лет.

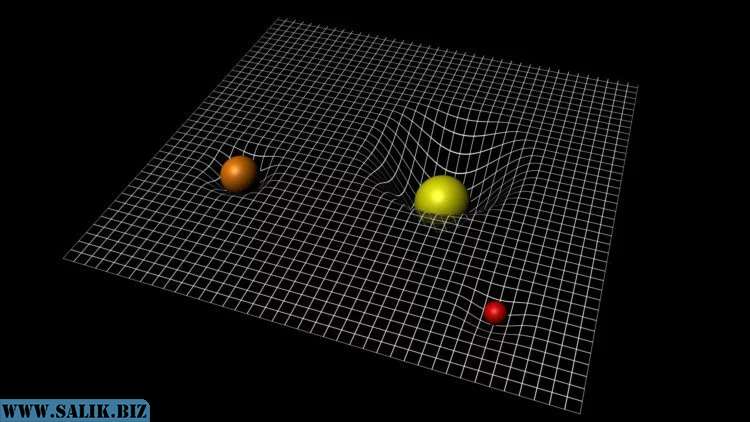

Как объяснил астрофизик, его идея машины времени основана на другой теории Эйнштейна — общей теории относительности. Согласно этой теории, массивные объекты сильно искривляют окружающую их материю пространства и времени ввиду присущей им фундаментальной силе — гравитации.

Согласно теории профессора Маллета, для того, чтобы человек смог переместиться в будущее, нам необходимо научиться скручивать петлю времени. Помочь в реализации столь амбициозной идеи могут специальные кольцевые лазеры, испускающие циркулирующие лучи света. Как бы то ни было, не все представители ученого мира готовы признать идею о возможности создания машины времени как таковой. Астрофизик Пол Саттер считает, что разработка столь высокотехничного устройства не имеет ничего общего с реальностью ввиду существенных недочетов математики Маллета. Впрочем, сообщения о попытках создать машину времени появляются в ученой среде далеко не впервые. Так, в одной из наших статей мы уже рассказывали о способах отправиться в прошлое и будущее, однако все они имеют ряд серьезных ограничений, и, даже если однажды нам действительно удастся создать хотя бы некое подобие машины времени, устройство вряд ли поможет убить младенца Адольфа Гитлера.

В любом случае, главной проблемой в создании устройства, способного изменить ваше настоящее и будущее, является даже не чрезвычайная сложность и дороговизна механизма, но и тот факт, что машина времени может отправить информацию лишь до той точки, когда вы включите машину. Иными словами, возвращение в прошлое может создать большое количество непредвиденных ранее проблем, вызвав возникновение знаменитого парадокса “убитого дедушки”, впервые описанного фантастом Рене Баржавелем.

Рекламное видео:Дарья Елецкая

Возможно ли восстание машин? Эксперт — о развитии искусственного интеллекта | Наука | Общество

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — высказался недавно об искусственном интеллекте Владимир Путин. О том, что имел в виду президент и каковы шансы России в этой отрасли, рассуждает Ольга Ускова, возглавляющая кафедру инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» и группу компаний, занятых разработкой и внедрением искусственного интеллекта в нашей стране.

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — высказался недавно об искусственном интеллекте Владимир Путин. О том, что имел в виду президент и каковы шансы России в этой отрасли, рассуждает Ольга Ускова, возглавляющая кафедру инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» и группу компаний, занятых разработкой и внедрением искусственного интеллекта в нашей стране.

Доведёт до суицида?

— Высказывание Путина об искусственном интеллекте (ИИ) не осталось незамеченным в мире. Тут же к Президенту России присоседился американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. В своём «Твиттере» он написал: «Началось!» — и пояснил, что борьба за лидерство в этой сфере может привести к третьей мировой войне. Следом подтянулся Билл Гейтс. Он вообще один из главных ньюсмейкеров в этой теме. Гейтс говорит, что если бы сейчас был молод, то забил бы на всё и занимался исключительно искусственным интеллектом. Потому что это наше будущее.

Вокруг темы ИИ сформировались две «партии» — оптимистов и пессимистов. Первые уверены, что благодаря машинному интеллекту люди освободят руки и мозги для занятий более интересных, чем монотонный труд — им впредь будут заниматься роботы. А человек сможет наслаждаться жизнью, самосовершенствоваться и т. д. Тот же Билл Гейтс предлагает развивать технологии виртуальной реальности и компьютерных игр, чтобы занять в будущем часть населения Земли, которая массово лишится работы из-за ИИ.

Безработица — это действительно проблема. Допустим, есть градообразующее предприятие на 300 тыс. человек. И в какой-то момент его владельцы говорят: «Всё, ребята, мы роботизируемся, оставляем только 20 тыс. сотрудников. Остальные 280 тыс. — на выход». Что дальше? Депрессии, суициды. Это уже происходит в Китае. Я своими глазами видела там сетки для предотвращения самоубийств под окнами завода. Это значит, что, прежде чем внедрять на производстве роботов и новейшие технологии, нужно подготовить социальные программы.

«Я — робот»

Но к появлению ИИ в повседневной жизни нужно быть готовыми не только из-за грозящей безработицы. Помните сон Сары Коннор из «Терминатора»? Вышедшие из повиновения машины развязывают войну с человечеством, и всё заканчивается ядерным взрывом. Вот о какой угрозе кричит «партия» пессимистов. Мне, признаюсь, что-то похожее тоже снится. Скорость развития технологий сейчас такова, что мы не успеваем за ИИ. Его развитие опережает все прогнозы. Настолько высока концентрация изобретений в этой сфере.

Как может произойти «бунт машин»? Дело в том, что ИИ, как и ребёнок, проходит в своём развитии несколько стадий. Сначала он учится распознавать объекты (это стул, это чашка), потом познаёт смыслы (на стуле сидят, из чашки пьют) и накапливает знания. А потом в какой-то момент происходит осознание самого себя: «Вот я, а вокруг меня объекты и смыслы». Искусственный разум непременно пройдёт эту стадию, он уже к ней приблизился. И тогда в нашем распоряжении будут буквально миллисекунды, чтобы понять, кто он нам теперь — друг или враг. Чтобы остался другом, надо ставить ему ограничители, о которых ещё в 1942 году (подумать только, 75 лет назад!) писал Айзек Азимов. Он был не технологом, а писателем-фантастом, но первым сформулировал знаменитые три закона роботехники. Они касаются взаимоотношений робота с человеком и направлены на то, чтобы человеку не был причинён вред.

Угроза вот в чём. В своём самопознании ИИ может дойти до того, что станет принимать решения, которые не учёл (не заложил в него) человек. Тогда машины начнут сами определять, что для них правильно, а что нет. Человек в этой цепочке может оказаться лишним.

Системы ИИ постоянно развиваются, самообучаются. Они уже придумывают собственные языки общения. Следующий шаг: у них возникнет эмпатия (осознанное сопереживание друг другу). Да-да, один робот станет симпатизировать другому. За счёт моделирования эмоциональной коры мы можем породить такой эффект. И что тогда? Представим ситуацию. Автомобиль-беспилотник везёт пассажиров, а по встречной полосе едет другой беспилотник, причём пустой. На дороге происходит что-то экстраординарное, и бортовому компьютеру надо мгновенно принять решение — врезаться в ограду (в перебегающих дорогу пешеходов) и погубить людей либо выехать на встречку, где он столкнётся с другим беспилотником. Не исключено, что он выберет первый вариант, лишь бы не нанести ущерб своему «собрату».

Бомба ХХI века

Наверное, вы скажете: вероятно, в Америке и Японии ИИ скоро появится. А у нас и Интернет-то не везде есть, и грязь на дорогах непролазная. Нам до искусственного интеллекта, до машин-беспилотников — как до Луны.

Но его проникновение в нашу жизнь неизбежно. Производство становится роботизированным. При оценке перспектив предприятия это обязательное условие — иначе туда не пойдут инвестиции. Я говорю не о каких-то механических руках на конвейере, а об интеллектуальных системах, которые сами принимают решения, допустим, о выбраковке изделий.

Элементы ИИ есть во всех офисных программах. В корпорациях их используют при приёме на работу. Финансовые системы, различные алгоритмы, заменяющие брокеров, — это тоже искусственный интеллект. Они удобнее — им не надо платить за посредничество, они быстро и объективно перерабатывают информацию, не совершают лишних телодвижений и ошибок.

В наших поликлиниках умных роботов ещё нет, но вот в больницах с их помощью уже делают операции. Они способны производить чёткие микроскопические разрезы лучше человека, и (что не менее важно!) робот не забудет внутри вашего тела тампон.

Идём дальше. Сельское хозяйство. Умные трактора уже ездят по нашим полям. Мы сами их делаем, и это уже не завтра, это сегодня. Беспилотные комбайны видят поле с помощью компьютерного зрения; роботы замеряют влажность воздуха, состояние почвы и прочие параметры; дроны находят участки, куда надо внести удобрения. Сейчас всем желающим бесплатно раздают гектары на Дальнем Востоке. Почему бы не выдавать этим людям в аренду умную сельхозтехнику? В Бразилии уже так сделано. У них эта система охватывает более 40% фермерских хозяйств.

Наконец, беспилотные автомобили. Эта тема сейчас быстро развивается. Идёт революция — машина из вещества становится существом, наделённым ИИ. И мы серьёзно продвинулись в этом направлении. Наша компания стала второй в мире по разработке компьютерного зрения для автомобилей. У нас есть важное преимущество перед западными конкурентами: мы учим систему на беспилотнике видеть дорогу в реальных условиях. То есть в снег, в дождь, в темноте, с колдобинами и без разметки, которую засыпало — или её там вообще не было. Наша машина может быть помещена в любые условия. А не только на чистую, залитую солнечным светом дорогу в Калифорнии, где проводили испытания американцы.

И вот в этой отрасли у нас есть преимущество и отличная возможность вырваться в лидеры. Хотя вряд ли Путин имел в виду беспилотные авто, когда говорил об ИИ. Скорее всего, он подразумевал оборонку. Ведь войны будущего, если им предстоит быть, станут вестись без участия человека. И оставить страну в ХХI веке без искусственного интеллекта — то же самое, что оставить её в ХХ веке без атомной бомбы.

Вычислительные машины и разум — Википедия

«Вычислительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and Intelligence) — основополагающая работа в области искусственного интеллекта[⇨], написанная английским учёным Аланом Тьюрингом и опубликованная в 1950 году в журнале «Mind», дающая широкой аудитории представление о том, что в настоящее время называется тестом Тьюринга[⇨].

В работе Тьюринга рассматривается вопрос «Могут ли машины думать?». Так как слова «машины» и «думать» не могут быть определены однозначно, Тьюринг предлагает заменить «вопрос на другой, тесно связанный с первым, но выраженный не такими двусмысленными словами[1].» Чтобы сделать это, автор, во-первых, находит однозначную замену слову «думать». Во-вторых, объясняет, какие именно «машины» он рассматривает[⇨]. На этой основе он формулирует новый вопрос, связанный с первоначальным: может ли машина совершать действия, неотличимые от обдуманных действий. На этот вопрос, по мнению Тьюринга, можно ответить утвердительно, для чего автор показывает несостоятельность противоположных взглядов[⇨], а также описывает способ создания одной из таких машин[⇨].

Стандартная интерпретация теста Тьюринга, при которой экзаменатор общается с человеком и машиной, чтобы определить, кто есть кто

Стандартная интерпретация теста Тьюринга, при которой экзаменатор общается с человеком и машиной, чтобы определить, кто есть ктоВместо того чтобы определить, могут ли машины думать, Тьюринг предлагает вопрос, могут ли машины выиграть игру, называемую «Игра-имитация». Она предполагает трёх участников: машину, человека и экзаменатора (также являющегося человеком). Экзаменатор сидит в отдельной комнате, из которой он может общаться и с машиной, и с человеком. При этом ответы должны быть представлены в текстовой форме и передаваться через телетайп или с помощью посредника. И машина, и человек пытаются убедить экзаменатора, что являются людьми. Если экзаменатор не может уверенно сказать, кто есть кто, считается, что машина выиграла игру. Это является описанием самой простой версии теста. Существуют и другие варианты теста Тьюринга.

Как отметил Стивен Харнад (англ.)русск., вопрос стал звучать как «Могут ли машины делать то, что можем делать мы (как мыслящие создания)?[2]». Другими словами, Тьюринг больше не спрашивает «Могут ли машины думать?», он спрашивает, может ли машина совершать действия, неотличимые от обдуманных действий. Такая постановка вопроса позволяет избежать сложных философских проблем по определению глагола «думать» и сосредоточить внимание на задачах создания и увеличения производительности, которая делает способность думать возможной.

Некоторые решили, что вопрос Тьюринга звучит лишь как «Может ли машина, сообщающаяся через телетайп, полностью обмануть человека, что она человек?». Однако Тьюринг говорит не об одурачивании людей, а о воспроизведении когнитивных способностей человека[3].

Тьюринг также отмечает необходимость определить, какие «машины» имеются в виду. Естественно, он исключает из класса машин людей. Клоны также не обеспечили бы интересный пример «конструирования думающей машины». Тьюринг предлагает сосредоточить внимание на возможности «цифровых компьютеров», которые манипулируют двоичными числами 1 и 0, перезаписывая их в память посредством несложных правил. Он даёт две причины для этого:

- Во-первых, в 1950 году цифровые компьютеры уже существовали.

- Во-вторых, такие компьютеры — «универсальные[1]».

Исследования Тьюринга в области теории алгоритмов доказали, что цифровой компьютер может имитировать любую дискретную машину, имея достаточные объёмы памяти и времени. (В этом заключается основная суть тезиса Чёрча — Тьюринга и универсальной машины Тьюринга.) Поэтому, если «какая-либо» цифровая машина может поступать так, как она думает, то «каждая» достаточно мощная цифровая машина также может. Тьюринг пишет, что «все цифровые компьютеры в каком-то смысле эквивалентны[1]».

Это позволяет задать первоначальный вопрос ещё более корректно. Теперь Тьюринг определяет вопрос иначе: «Зафиксируем наше внимание на цифровом компьютере В. Действительно ли, изменяя компьютер так, чтобы иметь достаточный объём памяти, что равнозначно увеличению скорости его действий, и обеспечивая его подходящей программой, компьютер В можно сделать таким, чтобы он удовлетворительно играл и роль компьютера А в игре-имитации, и роль человека Б?[1]». Этот вопрос, по мнению автора, стал прямым вопросом инженерии программного обеспечения.

Кроме того, Тьюринг утверждает, что надо «не спрашивать, все ли компьютеры преуспели бы в игре и все ли существующие компьютеры преуспели бы, а могли бы преуспеть в ней воображаемые компьютеры[1]». Это наиболее важно для того, чтобы рассматривать возможность достижения «думающей машины» независимо от того, имеются ли в настоящее время необходимые для неё ресурсы или нет.

Определив вопрос, Тьюринг возвращается к ответу на него: он рассматривает 9 основных противоположных взглядов, которые включают все главные аргументы против искусственного интеллекта, имевшиеся до первой публикации статьи.

- Теологический аргумент: Здесь говорится о том, что мышление есть функция бессмертной души человека, поэтому ни одна машина не способна думать. Тьюринг в ответ пишет: «Пытаясь сконструировать подобные машины, мы не должны бесцеремонно узурпировать Его власть дарования души, подобно тому, как мы не делаем этого, производя на свет детей. В обоих случаях мы являемся скорее Его инструментами, создавая вместилища для созданных Им душ[1].»

- Аргумент «голова в песке»: «Последствия машинного мышления были бы слишком ужасны. Давайте же надеяться, что машины ни на что подобное не способны.» Это мнение больше всего распространено у интеллектуалов, так как они считают человека выше остальных созданий по причине его способности мыслить. Тьюринг не считает данный аргумент достаточно обоснованным, чтобы заслуживать опровержения.

- Математическое возражение: Это возражение использует математические теоремы такие, как теорема Гёделя о неполноте, чтобы показать, что существует предел для вопросов, на которые может ответить компьютер, основанный на логике. Тьюринг говорит о том, что люди сами часто дают неверные ответы на вопросы, поэтому радость по поводу слабости машины не может быть оправданной. (Этот же аргумент был приведён философом Джоном Лукасом (англ.)русск.[4] в 1961 году и физиком Роджером Пенроузом[5] в 1989.)

- Аргумент от сознания: Этот аргумент выражен в Листерской Речи профессора Джефферсона в 1949 году: «Пока машина не напишет сонета или концерта, вдохновленного чувствами, а не полученного в результате случайного сочетания символов, мы не сможем согласиться с тем, что машина равна мозгу[6].» Тьюринг отвечает, что для того, чтобы убедиться в том, что человек мыслит, необходимо стать именно этим человеком. Потому и убедиться в том, что машина думает, можно лишь став машиной. Он добавляет: «Я не хочу сказать, что в сознании нет ничего таинственного. <…> Но я не думаю, что все эти тайны должны быть непременно раскрыты прежде, чем мы сможем ответить на интересующий нас в этой статье вопрос[1].»

- Аргумент от различных ограниченных способностей: Этот аргумент выглядит как: «Хорошо, я согласен, что вы можете создать машины, делающие всё, о чём вы упомянули, но вы никогда не заставите машину проделать X.» Тьюринг приводит примеры:

Тьюринг замечает, что обычно это голословные утверждения. Все они зависят от наивных предположений, какими могут быть будущие машины, и являющимися «скрытыми аргументами от сознания». Он предлагает решения на некоторые из них:Быть доброй, изобретательной, красивой, дружелюбной… быть инициативной, иметь чувство юмора, отличать добро от зла, делать ошибки… влюбляться, наслаждаться клубникой со взбитыми сливками… влюбить кого-нибудь в себя, учиться на опыте… правильно использовать слова, думать о себе… выказывать такое же разнообразное поведение, как человек, создавать нечто новое.

- Машина не способна ошибаться. Достаточно просто запрограммировать машину, делающую ошибки.

- Машина не может являться предметом своих собственных мыслей. Программа, которая может сообщать о своих внутренних состояниях и процессах, она же программа-отладчик, может быть безусловно написана. Тьюринг утверждает, что «машина несомненно может являться собственным предметным содержанием».

- У машины не может быть разнообразного поведения. Он отмечает, что компьютер с достаточно большой памятью может обладать астрономическим числом действий.

- Аргумент леди Лавлейс: Одним из самых популярных возражений является то, что машина не способна быть оригинальной. Согласно Аде Лавлейс, это происходит из-за неспособности машин к самостоятельному обучению.

Тьюринг говорит о том, что возражение Лавлейс можно свести к утверждению, что машина «не способна нас удивить», на которое можно прямо ответить, что машины удивляют людей очень часто. В частности, потому что последствия некоторых фактов не могут быть точно определены. Тьюринг также отмечает, что имевшаяся у леди Лавлейс информация о машинах не позволяла ей представить, что память человеческого мозга очень схожа с памятью компьютера.Аналитическая машина не претендует на создание чего-либо нового. Машина может выполнить все то, что мы умеем ей предписать. Она может следовать анализу, но она не может предугадать какие-либо аналитические зависимости или истины. Функции машины заключаются в том, чтобы помочь нам получить то, с чем мы уже знакомы.

- Аргумент от непрерывности нервной системы: Современные неврологические исследования показывают, что информация в нервной системе не представлена в цифровом виде. «Малейшая ошибка в интенсивности нервного импульса в одном из нейронов может вызвать значительную разницу в выходящем импульсе. Имея это в виду, можно утверждать, что невозможно имитировать поведение нервной системы с помощью какой-либо дискретной машины.»[1] Тьюринг признает это, но утверждает, что любая непрерывная система может быть смоделирована с достаточно большой степенью точности в цифровом компьютере. (Философ Хьюберт Дрейфус выдвинул этот аргумент против «биологического предположения» в 1972 году[7].)

- Аргумент от неформального поведения: Этот аргумент гласит, что любая система, действующая по законам, будет предсказуема, поэтому её нельзя назвать поистине интеллектуальной. Тьюринг отмечает, что возникает путаница между «правилами поведения» и «законами поведения». Если масштаб действий машины будет достаточно большим (как у человека), её поведение будет очень сложно предсказать. Он утверждает, что если в поведении человека нельзя увидеть закона, это не означает, что его не существует. Он пишет: «Единственная дорога к познанию этих законов лежит через научное наблюдение, и мы ни при каких обстоятельствах не можем сказать: «Мы искали достаточно. Таких законов не существует[1].» В 1972 году Хьюберт Дрейфус заявил, что поступки и решения проблем человеком не основаны на формальных правилах, вместо этого используется инстинкт и осознание, которые никогда не могут быть выражены через правила[7]. Последующие исследования искусственного интеллекта в роботехнике и вычислительном интеллекте пытаются выявить более сложные правила, которые управляют нашим «неформальным» поведением и неосознанными навыками к восприятию и мобильности.

- Аргумент от экстрасенсорного восприятия: В 1950 году экстрасенсорное восприятие являлось активной областью исследований, и Тьюринг также выделяет ему важное место, утверждая, что все условия теста были бы выполнены при отсутствии влияния телепатии.

Последний раздел статьи Тьюринг начинает с оценки возможности разработки думающих машин с точки зрения инженерии и программирования. Для игры-имитации, по его мнению, требуемая ёмкость памяти техники тех лет представлялась вполне осуществимой, а в увеличении скорости операций не было необходимости. Важнее была задача составить для этого машинную программу. «Пытаясь имитировать ум взрослого человека, мы вынуждены много размышлять о том процессе, в результате которого человеческий интеллект достиг своего нынешнего состояния[1].» Автор выделяет здесь три компонента:

- первоначальное состояние ума;

- воспитание;

- опыт, который нельзя назвать воспитанием.

Чтобы избежать программирования такого состояния, Тьюринг предлагает написать программу, которая бы имитировала ум ребёнка, и программу, выполняющую воспитание. Расчёт автора в том, что механизм в мозгу ребёнка несложен, и устройство, подобное ему, может быть легко запрограммировано, хотя и не с первой попытки. Предложенный процесс воспитания частично основан на методе наказаний и поощрений.

В этом случае машину следует устроить таким образом, чтобы поступление в неё сигнала-«наказания» приводило к резкому уменьшению вероятности повторения тех реакций машины, которые непосредственно предшествовали этому сигналу, в то время как сигнал-«поощрение», наоборот, увеличивал бы вероятность тех реакций, которые ему предшествовали (которые его «вызвали»).

Для увеличения сложности «машины-ребенка» Тьюринг предлагает «встраивать» в неё систему логических выводов, которая необязательно бы удовлетворял принципам строгих логиков, например «иерархии типов».

Важной особенностью такой обучающейся машины является то, что учитель лишь с некоторой вероятностью может предсказывать её поведение. Отступление от абсолютно детерминированного поведения, по-видимому, и является проявлением интеллекта. Ещё одним важным результатом обучения является то, что ошибки будут совершаться естественным образом, а не «натаскиванием» с целью запутать экзаменатора игры-имитации.

С момента публикации статьи «она стала одной и наиболее перепечатываемых, цитируемых, упоминаемых, неверно цитируемых, перефразируемых, и вообще заметных философских статей, когда-либо опубликованных. Она повлияла на множество интеллектуальных дисциплин — искусственный интеллект, робототехника, эпистемология, философия разума — и помогла сформировать общественное мнение таким, какое оно есть сейчас, о границах и возможностях нечеловеческого, человеком созданного, искусственного „интеллекта“[8].»

На протяжении 50-х — 60-х годов заслуживающие внимания аргументы против возможности создания машины, способной думать, встречались относительно редко. Даже имеющиеся возражения не выглядели достаточно убедительными ни с эволюционной, ни с логической точки зрения и не оказывали сдерживающего влияния на исследования в области искусственного интеллекта.

В 1972 году Хьюберт Дрейфус опубликовал книгу «Чего не могут компьютеры», в которой резко критиковались проявления разума у существующих систем искусственного интеллекта[7]. По его мнению, в моделях отсутствовал тот огромный запас неформализованных знаний о мире, которым располагает любой человек, а также способность, присущая здравому рассудку, опираться на те или иные составляющие этих знаний. Дрейфус не отрицал принципиальной возможности создания искусственной физической системы, способной мыслить, но он весьма критически отнесся к идее Тьюринга, что это может быть достигнуто путём манипулирования символами с помощью рекурсивно применяемых правил.

Однако и эти возражения специалистами по искусственному интеллекту и философами не были приняты и не повлияли на дальнейшее развитие исследований в области. Преодоление проблем, описанных Дрейфусом, считали возможным в будущем, после создания более мощных машин и более качественных программ.

Но в конце 70-х — начале 80-х годов увеличение быстродействия и объёма памяти компьютеров повысило их «умственные способности» ненамного. Для получения практически достоверных результатов нужно было затрачивать намного больше времени, чем требуемое для тех же задач биологическим системам. Столь медленные процессы моделирования настораживали некоторых специалистов, работающих в области искусственного интеллекта[7].

В 1980 году Джон Сирл в статье «Разум мозга — компьютерная программа?» высказал принципиально новую критическую концепцию, ставившую под сомнение само фундаментальное предположение классической программы исследований по искусственному интеллекту, а именно — идею о том, что правильное манипулирование структурированными символами путём рекурсивного применения правил, учитывающих их структуру, может составлять сущность сознательного разума.

Свои рассуждения Сирл объяснил на эксперименте, называемом «китайской комнатой». Его смысл заключается в том, что машина, способная пройти тест Тьюринга, манипулирует символами, но не может придать им какой бы то ни было смысл. Он ставит вопрос, почему вообще компьютерное моделирование человеческого мышления считается полностью ему идентичным и почему в этом случае может возникнуть разумное поведение.

Никто не думает, что компьютерная модель пищеварения способна что-то переварить на самом деле, но там, где речь идет о мышлении, люди охотно верят в такие чудеса, потому что забывают о том, что разум — это такое же биологическое явление, как и пищеварение[9].

В отличие от Тьюринга, Сирл не считал, что мышление сводится к программам, в то же время, не отрицал самой возможности создания искусственной мыслящей системы. «Китайская комната», предложенная Сирлом, подняла много критики, уточнений и обсуждений, которые все же ничего не разъяснили в поднятых вопросах и не привели к объединению различных мнений[8].

Для демонстрации создаваемых думающих машин в 1991 году бизнесмен Хью Лёбнер (англ.)русск. основал и субсидировал ежегодный конкурс, чтобы определить и наградить премией компьютерную программу, которая в большей степени удовлетворительно проходит тест Тьюринга. Однако за всё время проведения конкурса программы оставались достаточно простодушными и не показывали большого стремления к прогрессу. Относительно этих попыток пройти тест Тьюринга, профессор физики Марк Халперн (англ.)русск. в своей статье «Неладное с тестом Тьюринга» говорит:

Конечно, невозможность пройти тест Тьюринга является эмпирическим фактом, который завтра может измениться на противоположный; что более серьезно — так это то, что для большего и большего числа наблюдателей становится ясно, что даже если это произойдет, этот успех не будет означать то, что Тьюринг и его последователи имели в виду: даже осмысленные ответы на вопросы испытателя не доказывают присутствия активного интеллекта в устройстве, через который эти ответы проходят[8].

- Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. — М.: Вильямс, 2006. — 1408 с.

Путешествие во времени — Википедия

Фотография 1941 года на открытии Голд-бридж в Британской Колумбии (Канада) запечатлела якобы путешественника во времени. В действительности, облик мужчины соответствует эпохе и отличается от собравшихся тем, что те одеты более официально. Очки «путешественника — хипстера» изобретены ещё в 1920-е годы, на футболке угадывается логотип «Монреаль Марунз»[1][2].

Фотография 1941 года на открытии Голд-бридж в Британской Колумбии (Канада) запечатлела якобы путешественника во времени. В действительности, облик мужчины соответствует эпохе и отличается от собравшихся тем, что те одеты более официально. Очки «путешественника — хипстера» изобретены ещё в 1920-е годы, на футболке угадывается логотип «Монреаль Марунз»[1][2].Путешествие во времени — гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени».

Путешествия в будущее[править | править код]

Современная наука допускает несколько теоретически возможных способов путешествия в будущее (строго говоря, любой объект естественным образом путешествует в будущее с течением времени, поэтому речь идет о путешествии «в обход» течения времени):

- Физический (на основе следствий теории относительности):

- Движение со скоростью, близкой к скорости света. Время путешествия, измеренное по часам того, кто двигался с такой скоростью, всегда меньше измеренного по часам того, кто оставался неподвижен (точнее: того, кто не испытывал ускорений — «парадокс близнецов»).

- Нахождение в области сверхвысокой гравитации, например, вблизи горизонта событий чёрной дыры.

- Биологический — остановка метаболизма тела с последующим восстановлением (например: криоконсервация).

- Квантовый — теоретически более глубокое познание квантовой физики позволит не только телепортировать информацию, но и переносить физические объекты во времени и пространстве.

Путешествия в прошлое[править | править код]

Кротовая нора в двухмерном изображении

Кротовая нора в двухмерном изображенииСуществует несколько гипотетических способов перемещения в прошлое:

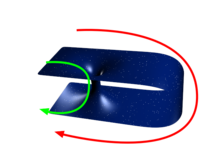

- Через так называемые «кротовые норы» (англ. wormhole — червоточина), гипотетически допускаемые Общей теорией относительности, — некие туннели (возможно, очень короткие), соединяющие удалённые области в пространстве, через нарушение топологии пространства. Разрабатывая теорию кротовых нор, К. Торн и М. Моррис заметили, что если перемещать один конец (А) кротовой норы с большой скоростью, а потом приблизить его к другому концу (Б), то — в силу парадокса близнецов — объект, попавший в момент времени T во вход А, может (см. ниже) выйти из Б в момент, предшествующий T (однако таким способом невозможно попасть во время, предшествующее созданию машины времени).

- Из уравнений Эйнштейна следует, что кротовая нора закроется раньше, чем путешественник сумеет пройти через неё (как, например, в случае «моста Эйнштейна — Розена» — первой описанной кротовой норы), если её не будет удерживать от этого так называемая «экзотическая материя» — материя с отрицательной плотностью энергии.

- В 1936 году Ван Стокум обнаружил, что тело, вращающееся вокруг массивного и бесконечно длинного цилиндра, может попасть в прошлое (позже Ф. Типлер предположил, что это возможно и в случае цилиндра конечной длины[3], однако более поздний результат С. Хокинга показывает, что в этом случае опять была бы необходима экзотическая материя[4]). Таким цилиндром могла бы быть так называемая космическая струна, но нет никаких свидетельств, что космические струны существуют, и вряд ли есть способ создавать новые.

- Выведенное в 2017 году Беном Типпеттом и Дэвидом Цангом решение уравнения Эйнштейна допускает возможность существования замкнутой времениподобной кривой вне горизонта событий черной дыры[5][6]. Хотя существование данной машины времени, по мнению исследователей, теоретически возможно, для этой модели, как и для Пузыря Алькубьерре, необходима экзотическая материя[7].

- Можно, наконец, вообще ничего не предпринимать, а просто дождаться, пока машина времени образуется сама собой. Не видно никаких оснований ожидать, что это произойдёт, но важно, что, если она всё же образуется, то это не войдёт в противоречие ни с какими известными законами природы. Простейшая модель такой ситуации — машина времени Дойча — Политцера.

Парадоксы путешествий во времени[править | править код]

Есть несколько часто упоминаемых аргументов против путешествий в прошлое:

- Нарушение причинно-следственных связей.

- «Парадоксы». Допустим, некто в 11 утра заряжает пистолет, в 11:30 создаёт машину времени и в полдень (12:00) входит в неё. Затем, пользуясь свойствами машины времени, он возвращается к моменту 11:50, поджидает, пока его более молодая версия приблизится ко входу, и пытается её убить. Он, конечно, не может в этом преуспеть — человек способен выстрелить только при условии, что он пережил состоявшееся час назад (по его часам) покушение. Возникает, однако, вопрос: что именно помешает ему (и всем его последователям)? Не приходим ли мы в некоторое противоречие с привычными представлениями о свободе воли?

- Иногда парадоксом называют и другую ситуацию, которая формулируется, например, так («парадокс убитого дедушки»): если внук вернётся в прошлое и убьёт собственного деда, его рождение окажется невозможным; но если он не родится, то деда никто не убьёт, и его рождение окажется возможно. Что же произойдёт в действительности? Здесь, однако, никакого парадокса нет, также как и никакой неопределённости. Слова «человек» (или «внук») и «человек, чей дедушка не был убит в колыбели» суть синонимы.

- Отсутствие документированных общедоступных фактов пребывания в нашем времени пришельцев из будущего.

В науке первую проблему сейчас не рассматривают, полагая, что машина времени и нарушение причинно-следственных связей — это просто синонимы и здесь нет темы для обсуждения (альтернативное мнение было высказано в книге[8]).

Решение второго парадокса предложено в работе С. Красникова[9], суть которой в том, что при создании машины времени возникает крайне нетипичная для классической физики неопределённость: как бы хорошо мы не знали начальные данные, мы не можем однозначно предсказать эволюцию пространства-времени. Причём среди бесконечно большого числа возможных вариантов всегда есть такой, в котором машина времени не появляется. Таким образом, если мы видим человека, пытающегося построить машину времени, то тот факт, что он вооружён и полон решимости через час выстрелить, не означает, что свободная воля этого человека будет вскоре чем-то ограничена. В лучшем случае он означает лишь, что одна возможность (из бесконечного количества) исключена — в течение часа машина времени в этом месте не появится[10].

При разработке — пока не существующей — квантовой механики в пространствах с нарушениями причинности — существенным мог бы оказаться принцип самосогласованности Новикова[11].

В литературе[править | править код]

Описание путешествий во времени является распространённым приёмом, используемым в научно-фантастической литературе. В фантастике идея таких путешествий и специального устройства («машины») для этой цели приобрела популярность во многом благодаря известному роману Герберта Уэллса «Машина времени» (1895).

Однако эта идея использовалась в литературе и ранее, например в пьесе Anno 7603, написанной Йоханом Весселем в 1781 году. Путешествие в будущее описано Фаддеем Булгариным в его очерке «Правдоподобные небылицы, или Странствования по свету в двадцать девятом веке», 1824 год. Идею продолжил Александр Вельтман, в романе «Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса» (1836), описавший путешествие в прошлое на волшебном гиппогрифе.

Путешествия главного героя во времени в собственном теле без помощи технических приспособлений описаны в «классических» произведениях Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», Джека Лондона «Межзвёздный скиталец», Сватоплука Чеха «Путешествие пана Броучека в XV столетие», Лазаря Лагина «Голубой человек» и многих других. С этим связано понятие «попаданец» — персонаж, который против своей воли попал в другой мир или другое время и, не имея возможности вернуться, выстраивает там свою жизнь.

О путешествиях во времени писали Клиффорд Саймак, Артур Кларк, Филип Дик, Айзек Азимов («Конец Вечности»), Гарри Гаррисон, Антон Грановский, Кир Булычёв, Станислав Лем, Джоан Кэтлин Роулинг, Джек Финней, Михаил Булгаков, Илья Варшавский, Борис Акунин и многие другие.

Классическим описанием нарушения причинно-следственных связей является рассказ Роберта Хайнлайна «Все вы зомби». Его главный герой — девушка, которую соблазнил незнакомец. Через девять месяцев она родит ребёнка, причем врачи выясняют, что она гермафродит, и удаляют женский комплект органов. После этого главный герой — теперь мужчина, завербовывается в службу патруля времени. Сначала он отправляется в прошлое, где соблазняет некую девушку (которая и является им самим в прошлом). Отправившись на девять месяцев вперёд, он похищает ребёнка и отправляется в далекое прошлое, где оставляет в приюте похищенного ребёнка, из которого потом вырастет он сам. Таким образом, получается, что человек сотворил самого себя из ничего. Иначе говоря, встает вопрос об изначальном появлении материи. Ибо остаётся неясным, откуда появился главный герой, чтобы создать самого себя.

Так же путешествие во времени присутствует в сказке Эдит Несбит «История с амулетом». Путешествие во времени играет важную роль в любовно-фантастических романах Одри Ниффенеггер, Дианы Гэблдон, Керстин Гир.

Один из рассмотренных выше парадоксов дал название рассказу «Парадокс дедушки»[12] писателя Сергея Ушенина. Своеобразным откликом на рассказ стала вывешенная в Воронеже на стене дома № 45 по улице Карла Маркса мемориальная доска, текст на которой гласит: «В этом доме с 2063 по 2065 гг. жил С. В. Савельев, изобретатель машины времени» (речь идёт о главном персонаже рассказа)[13][14].

Парадоксы[править | править код]

Упомянутые выше парадоксы «решаются» в фантастике огромным числом способов. Вот некоторые (подробнейшее исследование на эту тему с сотнями ссылок можно найти в P. Nahin «Time machines»):

Последовательность событий неизменна[править | править код]

- Путешествия в прошлое управляемы, но никакими действиями изменить ход истории невозможно. «Если некоторый факт существует во времени, то как бы вы ни старались его изменить, результатом всех ваших усилий оказывается именно этот факт». Такое явление фантаст Джон Уиндем назвал «хроноклазм». Например, в романе Лазаря Лагина «Голубой человек» (1964) на интересы, воспитание, судьбу главного героя — воспитанника советского детского дома — в 1959 году оказывает влияние старая большевичка-преподавательница; герой попадает в Москву 1894 года и сам, в свою очередь, воспитывает и определяет судьбу девятилетней девочки в революционных интересах; она становится революционеркой и потом воспитывает его самого в детском доме. Аналогичным «хроноклазмом» можно считать «Парадокс Фрая», в котором человек, отправившись в прошлое, становится биологическим дедом самому себе. Также в книге Гарри Гаррисона «Фантастическая сага» викинги в XI веке открывают Америку только потому, что в XX веке находящаяся на грани банкротства киностудия решает срочно снять «с натуры» фильм про открытие Америки викингами. Ещё одним показательным примером, с использованием данного подхода, может служить фильм «Двенадцать обезьян» режиссёра Терри Гиллиама.

- Путешествия в прошлое формально управляемы, но на практике воздействие на прошлое смертельно опасно, так как возникновение любого временного парадокса приведёт к немедленной катастрофе глобальных масштабов (вплоть до гибели Вселенной).

- Путешествия в прошлое неуправляемы. Например, в цикле «Конец Времени» Майкла Муркока при попытке нарушить причинно-следственную связь путешественник возвращается в своё время. В повести Сергея Лукьяненко «Пристань жёлтых кораблей» результатом путешествий во времени становятся временные разломы, внезапно и непредсказуемо перебрасывающие область пространства в прошлое или будущее.

- При перемещении во времени путешественник ещё и перемещается в пространстве. Например, при перемещении на 1 год назад он перемещается на 1 световой год (ровно то расстояние, с которого он не сможет повлиять на события точки отправления). Из этих рассуждений следует, что путешествовать можно только через искривления пространства-времени, то есть через червоточины.

Купол времени на рисунке Давида Ревуа для фильма «Слёзы стали» (2012)

Купол времени на рисунке Давида Ревуа для фильма «Слёзы стали» (2012)Последовательность событий изменяема[править | править код]

- Каждое путешествие в прошлое создает новую реальность, так что парадоксы не имеют места. В старой реальности ничего не меняется. Так, убийство дедушки приведёт к тому, что возникнет новая реальность, где путешественник во времени не рождался, а его дед был убит; параллельно ей останется старая реальность, где с дедом ничего не случилось. Судьба путешественника во времени при этом имеет два варианта: либо, создав новую реальность, он навсегда остаётся в ней, бесследно исчезнув из своей реальности (тогда при попытке вернуться в будущее он обнаружит внесённые им в историю изменения и вполне может встретить там новый вариант себя самого), либо при возвращении в будущее он возвращается в собственную реальность и обнаруживает, что ничего не изменилось.

- Путешествие во времени создаёт такую реальность, в которой путешественнику как бы нет места, то есть он стирается из своего времени. Так, в фильме «Проект Нострадамус» детектив Майкл Ностранд, вернувшись в своё время, обнаруживает, что его никто не знает.

- Каждый вариант развития событий уже существует и изменение прошлого просто отправляет путешественника на другую мировую линию (в другую вселенную), соответствующую данному развитию событий. При изменении прошлого без физического путешествия во времени, никто не будет знать об изменении прошлого, за исключением тех людей, кто может сохранять воспоминания при сдвиге мировых линий. Такой подход использовался в японском визуальном романе «Steins;Gate».

- Вариант предыдущего: новая реальность появляется при изменении, но через какое-то время события естественным образом приводят изменённую реальность в соответствие с неизмененной. Таким образом, в истории появляется не «стрелка», а «параллельный отрезок», который в какой-то момент снова стыкуется с основным путём. Наглядный пример — смерть героини в фильме «Машина времени» («Time machine»). Впрочем, с точки зрения современной физики наличие возможности соединить несколько прошлых в одно будущее весьма сомнительно.

- Каждое путешествие в прошлое мгновенно переписывает старую реальность в новую. Люди и предметы из старой реальности бесследно исчезают (если они не существуют в новой реальности) или изменяются (если они в ней существуют). Сам путешественник во времени не меняется. Примерами такого подхода являются «Конец вечности» Айзека Азимова, «Патруль времени» Пола Андерсона, «Палимпсест» Чарльза Стросса, серия фильмов «Эффект бабочки», повесть «Винсент Ван Гог» С. Гансовского, роман и одноимённый фильм «И грянул гром», серия «Южного парка» «Вперёд, Бог, вперёд XII». Фантаст Ларри Нивен высказал идею, что в этом случае реальность будет изменяться до тех пор, пока не достигнет состояния, при котором путешествия во времени никогда не будут открыты. Такое состояние является стабильным и достигается в «Конце вечности», образуя базовую историю вселенной Основания и Галактической Империи. Стросс, в свою очередь, отмечает, что в рамках технологии перемещений во времени, использующей «кротовые норы», путешественник может рассматриваться как волновой пакет излучения Хокинга. В системе отсчета, связанной с переписываемой версией реальности, этот пакет возникает из короткоживущей сингулярности и в ней же затем исчезает, причем вся заключённая в нём информация не обязана удовлетворять принципу причинности для подвергнутой «корректорским правкам» вселенной. Вследствие этого путешественник (или любой регистрирующий прибор, которым он располагает) в принципе способен сохранить воспоминания об уничтоженном варианте реальности. Такой набор свидетельств у Стросса называется «не-историей» (unhistory), а совокупность наборов образует Последнюю Библиотеку (Final Library) и подчиненные ей, доступные для редактирования Библиотеки Ответвлений (Branch Libraries). Последняя Библиотека в некотором смысле является фейнмановской суммой по мировым линиям всех возможных вариантов человеческой документированной истории.

- Перезапись может действовать и на самих путешественников во времени, как это происходит в рассказе Юрия Нестеренко «Клятва Гиппократа». Поскольку меняются и их воспоминания, сами они не замечают ни изменения внешнего мира, ни собственные изменения.

- Перезапись может быть не мгновенна, а занимать некоторое время. Такой вариант показан в фильме «Назад в будущее» и игре «Chrono Trigger». В данной теории человек, отправившийся в прошлое и сделавший своё рождение невозможным, через некоторое время исчезнет, причем не его двойник, а именно он сам.

Последовательность событий ограниченно изменяема[править | править код]

Лишь до тех пор, пока события не влияют на субъективное прошлое самого путешественника во времени. Например, путешественник во времени не может убить своего деда, либо окажется, что в действительности его дедом был другой человек. Он также не может изменить те события, которые, как ему известно, произошли. Роберт Хайнлайн в романе «Дверь в лето» развил эту идею. У него закон причинности работает, по отношению к последовательности действий самого человека, независимо от его перемещений во времени: путешественник свободен в своих действиях, но с ним в принципе не может произойти ничего такого, что сделает невозможной уже состоявшуюся для него лично последовательность событий, независимо от того, происходили эти события в прошлом или будущем относительно текущего момента в «глобальном» времени. В результате вернувшись в прошлое можно изменить события, но только те, о которых путешественник ранее не знал, и воздействовать на будущее, но только то, которое для путешественника ещё не наступило. Например, ограбленный не может, вернувшись в прошлое, помешать грабителям (так как для него это ограбление уже произошло), но ничто не мешает ему в свою очередь завладеть награбленным, спрятать его в укромном месте и вернуть после возвращения в своё время.

Вот некоторые способы решить третью проблему (впрочем, на этот «парадокс» всегда можно возразить тем, что мы не можем знать наверняка о несуществовании чего-либо).

- Предполагается, что в будущем путешествия в прошлое запрещены, а те люди, кто всё-таки попадает в наше время, стараются ничем не выдавать своего присутствия (Асс, Бегемотов «Вперёд в прошлое»).

- Согласно ещё одной гипотезе, путешествовать в прошлое можно лишь после времени изобретения машины времени, но не раньше. И то, что наше время не заполнено пришельцами из будущего, свидетельствует лишь о том, что машина времени пока ещё не изобретена, а не о том, что путешествия в прошлое невозможны.

- Путешествия в прошлое не запрещены и путешественников из будущего в нашем времени много, но они не могут или скорее не хотят изменять прошлое, поскольку единственным следствием этого будет размножение реальностей, что не позволит путешественникам вернуться в свою исходную реальность в будущем. Таким образом, внесение изменений в прошлое просто бессмысленно, за исключением случаев специального проектирования нужной реальности. Этот вариант рассматривается, например, в фантастическом романе А. Махрова «В вихре времён».

Вопрос нравственности[править | править код]

Нравственный аспект проблемы путешествия во времени (в будущее, с помощью засыпания под действием специального газа и пробуждения через много лет практически в том же физическом состоянии, что и в момент погружения в сон) поднимает фильм «Бегство мистера Мак-Кинли» по сценарию Леонида Леонова. Песня Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в Рай», использованная в этом фильме, адресована главному герою произведения: «Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак. Где побеждён гонконгский грипп. На всём готовеньком… Ты счастлив ли, дурак?»

В кино[править | править код]

См.: Категория:Фильмы о путешествиях во времени

В музыке[править | править код]

В играх[править | править код]

См.: Категория:Компьютерные игры о путешествиях во времени

- ↑ Mori. Time Traveler Caught in Museum Photo? (неопр.). forgetomori (15 апреля 2010). Дата обращения 8 июля 2019.

- ↑ Time traveler caught on film. Hey, why not? (англ.) // Christian Science Monitor. — 2010. — 28 October. — ISSN 0882-7729.

- ↑ F. J. Tipler «Rotating cylinders and the possibility of global causality violation», Phys. Rev. D. 9, 2203—2206 (1974)

- ↑ Hawking, Stephen. The Future of Spacetime (неопр.). — W. W. Norton (англ.)русск., 2002. — С. 96. — ISBN 0-393-02022-3.

- ↑ Benjamin K. Tippett, David Tsang. Traversable Achronal Retrograde Domains In Spacetime (англ.). — 2017. — 31 March.

- ↑ Существование машины времени доказали математически. Дата обращения 22 июня 2017.

- ↑ Учёные создали математическую модель машины времени (рус.). Дата обращения 22 июня 2017.

- ↑ Зельдович, Новиков, 1975, с. 679.

- ↑ S. Krasnikov. The time travel paradox // Physical Review D. — 2002. — Т. 65, вып. 6. — ISSN 1089-4918 0556-2821, 1089-4918. — DOI:10.1103/PhysRevD.65.064013.

- ↑ Красников С. В. Некоторые вопросы причинности в ОТО: «машины времени» и «сверхсветовые перемещения». M.: Ленанд, 2015. ISBN ISBN 978-5-9710-2216-9

- ↑ Friedman, John; Michael Morris; Igor Novikov; Fernando Echeverria; Gunnar Klinkhammer; Kip Thorne; Ulvi Yurtsever. Cauchy problem in spacetimes with closed timelike curves (англ.) // Physical Review D : journal. — 1990. — Vol. 42, no. 6. — P. 1916—1917. — DOI:10.1103/PhysRevD.42.1915. — Bibcode: 1990PhRvD..42.1915F.

- ↑ Ушенин С. Г. Парадокс дедушки (неопр.). // Сервер современной литературы «Самиздат» (24 ноября 2009). Дата обращения 1 ноября 2015.

- ↑ Изобретатель машины времени жил в Воронеже (неопр.) (27 июня 2013). Дата обращения 1 ноября 2015.

- ↑ Колядина, Елена. Куры за колючей проволокой, зато яйца подешевели // Metro Москва. — 2014. — № 26 за 28 мая. — С. 12. (Проверено 1 ноября 2015)

- ↑ Из хитов 80-х: ELO — Ticket To The Moon (рус.). «Граммота». grammota.com. Дата обращения 20 ноября 2018.

- Гарднер Мартин. Путешествие во времени / Перевод с англ. Ю. А. Данилова. — М.: Мир, 1990.

- Глик Джеймс. Путешествия во времени. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 288 с. — (МИФ. Научпоп). — ISBN 978-5-00100-903-0.

- Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. — М.: Наука, 1975. — 736 с.

- Каку М. Путешествия во времени // Физика невозможного / Перевод: Наталья Лисова. — 10-е изд.. — М.: АНФ, 2018. — С. 386—406. — 586 с.

- Красников С. В. Некоторые вопросы причинности в ОТО: «машины времени» и «сверхсветовые перемещения». — М.: Ленанд, 2015. — ISBN 978-5-9710-2216-9.

- John Earman, Christian Wüthrich, John Manchak. Time Machines (англ.) // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta. — Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016. (недоступная ссылка)

- Stockum, W. J. van (1937). «The gravitational field of a distribution of particles rotating around an axis of symmetry.». Proc. Roy. Soc. Edinburgh A 57: 135.

- Worlds Enough and Time: Explorations of Time in Science Fiction and Fantasy / Gary Westfahl,George Edgar Slusser,David Leiby. — Greenwood Publishing Group, 2002. — 198 с. — ISBN 0313317062.