как итальянцы требовали невозможного для армянина

В наступающем году легенда армянского спорта Альберт Азарян справит почти юбилей —прославленному гимнасту исполнится 89 лет. На вопрос, что бы он изменил в жизни, представься ему такая возможность, он отвечает: «Ничего. Снова стал бы олимпийским чемпионом». И подтверждает сказанное своей фирменной незабываемой улыбкой.

Рос он в Кировакане, где местные мальчишки довольно серьезно увлекались силовыми видами — борьбой, поднятием тяжестей, боксом, ведь в этом возрасте так важно быть физически сильным, особенно учитывая, скажем так, некоторые разногласия с мальчишками из других районов города. Плюс к тому, с 14 лет Альберт начал работать кузнецом, а хилому, естественно, делать в кузне нечего. Так что к мускулам, приобретенным во дворе и спортзале, подкачалась и немалая сила молодого кузнеца, сослужившая ему впоследствии неоценимую службу.Серго Амбарцумян приложил немало усилий, чтобы уговорить Азаряна всерьез заняться штангой, но она не давалась Альберту: при всем его атлетизме талия была тонкой и спина сильно болела. А вот всякая эквилибристика — это было его, и когда он переехал в Ереван и поступил в физкультурный техникум, начались регулярные занятия спортивной гимнастикой — благо, силы и пластики хватало с избытком.

Гроза защитников и беда вратарей: как «симулянт» Казарян стал легендой «Арарата»>>

Азаряну было 16 лет, когда его вместе с сотней других физкультурников и спортсменов отправили в Москву на всесоюзный смотр. Потенциальных участников со всей страны было огромное количество, и отсев начался сразу. Из армянской делегации почти половину уже отправили обратно, и Азарян мысленно паковал чемодан, радуясь тому, что повидал Москву пару дней, но, когда подошла его очередь на комиссии, на него внимательно посмотрели и попросили снять майку. Тут же было решено, что именно он понесет флаг республики на параде, что порядком удивило молодого спортсмена.

А на подходе были 1950-ые годы, и Азарян только чемпионом Союза должен был стать 11 раз. О победах на Олимпийских играх и чемпионатах мира разговор отдельный.

В 1951 году он стал мастером спорта, а через три года, выиграв мировое первенство, и заслуженным. Любимым гимнастическим снарядом Азаряна были кольца, собственно, и сделавшие его легендой, победить которую так никому и не удалось. Не то, чтобы другие снаряды ему не покорялись, просто кольца были любимыми. А знаменитый «крест Азаряна» получился как бы сам собой в 1953 году на соревнованиях в Ленинграде, в преддверии чемпионата мира.«Сборная Армении шла тогда на втором месте, была в шаге от победы, но у спортсменов никак не получались упражнения на кольцах — их не засчитывали, потому что гимнастам не удавалось зафиксировать стойку на необходимые три секунды при выполнении креста, и у нас были низкие баллы. Я, злой, выступал в конце. Стойку я зафиксировал и, прежде чем завершить упражнение, решил по очереди осведомиться у всех судей, хватит ли ее держать. Сначала спросил двух сидящих напротив, затем повернулся к еще двум судьям, сзади. Вот так и получился тот самый крест. Меня в какой-то момент даже решили дисквалифицировать, поскольку «разговорчики» во время упражнения — серьезное нарушение правил. Но тут кто-то из судейской коллегии заявил, что я впервые сделал крест по-новому — так, как до сих пор никто не выполнял — и мне было даровано прощение», — улыбается Азарян воспоминаниям.

© Sputnik / Юрий Сомов

Альберт Азарян

К судьям он поворачивался со своей фирменной улыбкой, которая скоро стала знаменитой на всю планету. Потом был Франкфурт, европейский чемпионат, где Азарян выступал как-то ни шатко ни валко, за пару дней до финиша безнадежно, казалось бы, замыкая первую десятку. Организаторы уже знали, по их мнению, победителей, и даже, по рассказам, выгравировали их имена на специальных призах. Но в последний момент к Азаряну пришло озарение, то ли он просто встряхнулся, но поразил всех и себя в первую очередь, рванув на первое место, и добавил гравировщикам работы. Быть может, именно в этот момент он окончательно уверовал в собственные возможности.

Я — легенда: «Араратская» восьмерка Иштоян и его «ноготворный памятник» себе>>

Римская публика, взбудораженная захлебывавшейся от восторга по поводу азаряновского креста прессой, писавшей о нем только в превосходных степенях, жаждала этого зрелища. Азарян предоставил им такую возможность: вися на кольцах, с легкостью необыкновенной поднялся в воздухе, развернул руки силищи неимоверной, и сотворил знаменитый крест — налево, а потом направо. Все это, конечно, сопровождалось той самой улыбкой, которой мог бы позавидовать любой голливудский оскароносец.

Небывалый случай в истории не только гимнастики, но и мирового спорта вообще: тогда в Риме зрители протестовали против оценок, выставленных Азаряну судьями. Баллы были наивысшими, больше 10 баллов поставить за выступление просто невозможно, но люди за небывалое требовали невероятного же. Высшей оценки им было мало, а тренеры советской сборной в этот момент, вполне возможно, вспоминали Сухуми, когда вероятность стать соучастником подобного триумфа была практически нулевой.

Армянский спорт дал немало легендарных имен, особенно в индивидуальных видах. Альберт Азарян был признан лучшим спортсменом Армении прошлого века, все-таки сотня золотых медалей — результат уникальный в мировом спорте. Наверное, это справедливо, даже учитывая определенную спорность подобных выборов лучших из лучших.

Ревность Моуриньо: Мхитарян уйдет в «Интер» или… «Ливерпуль»?>>

Объездив всю планету, поработав тренером в Голландии, Азарян признается, что не может долго жить вне Армении, даже в Калифорнии у сына Эдуарда, который возглавляет в Америке собственный гимнастический центр. Эдуард Азарян и сам ведь олимпийский чемпион 1980 года, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта. К слову, Азаряны в гимнастике единственная семья, в которой отец и сын стали олимпийскими чемпионами.

Ожидаемый разговор о нынешнем состоянии спортивной гимнастики в Армении знаменитую улыбку не гасит, но в голосе заметно сожаление. Нет спонсоров, говорит он, а гимнастика — не самый дешевый вид спорта, инвентарь стоит немало. На крупнейшие соревнования федерация часто просто не может себе позволить отправить как следует укомплектованную команду, одного-двух гимнастов, в лучшем случае. Так, после долгого перерыва армянский гимнаст появился на Олимпийских играх лишь в 2012 году в Лондоне.

А многообещающие дети попадаются часто, говорит Альберт Вагаршакович. Было бы, наряду с физическими данными, желание и умение превозмочь самого себя вкупе с личным неприятием слов «невозможно».

ru.armeniasputnik.am

Кольца (гимнастика) — Rings (gymnastics)

Эта статья о гимнастике колец. Для использования в других целях, см Кольцо (значения) . Гимнастка выполняет Железный крест.

Гимнастка выполняет Железный крест.  Кольцевые ручки.

Кольцевые ручки.Эти кольца , также известные как

устройство

Аппарат состоит из двух колец, которые висят свободно от жесткой металлической рамы. Каждое кольцо поддерживается ремнем, который, в свою очередь, подключается к стальному кабелю, который подвешен с металлической рамы. Гимнаст, который захватывает одно кольцо с каждой стороны, необходимо контролировать движение колец и его или ее движения тела во все времена.

Размеры

Измерения стандартного аппарата определяется Международная федерация Gymnastique (фиги) в его Apparatus Нормы документа:

- Внутренний диаметр: 18 см (7,1 дюйма) ± 0,1 см (0,039 дюйма)

- Диаметр профиля: 2,8 см (1,1 дюйма) ± 0,1 см (0,039 дюйма)

- Расстояние от точки крепления к нижней внутренней стороне кольца: 300 сантиметров (9,8 футов) ± 1 сантиметр (0,39 дюйма)

- Расстояние между двумя точками крепления: 50 см (1,6 фута) ± 0,5 см (0,20 дюйма)

Подпрограммы

Упражнения на кольцах состоит из распашных, прочности и трюмных элементов. Как правило, гимнасты обязаны выполнять различные требования, в том числе качелей, удерживаемую стойку, статическое удержания силы и воздушных спешиться. Более опытные гимнастки часто выполняют более чем один элемент силы, иногда качаются в трюмную позицию или последовательно выполняют различные держит.

Одним из наиболее широко известных навыков , выполняемых на кольцах является Железный крест , который выполняется за счет расширения обе руки прямо от боковых сторон тела в подвешенном воздухе в течение не менее двух секунд. Другие шаги общих прочностные включают перевернутый крест (т.е. вертикально перевернутый железный крест) и мальтийский крест, в котором гимнастка держит его или ее тело параллельно земли на высоту кольца с вытянутыми руками в поперечном направлении. Поворотные элементы включают в себя гигантские качели из стойки на стойку на кисти, в обеих передних и задних направлениях, подобных гигант , выполненных на горизонтальной панели . Элементы на кольцах регулируются Кодексом точек .

Процедуры на международном уровне

Подпрограмма кольца должна содержать, по меньшей мере, один элемент из всех групп элементов:

- I. Кип и качели элементы и качели через или Handstand

- II. Элементы прочности и удерживают элементы

- III. Качели ПРОВЕДЕТ прочность элементов

- Внутривенно спрыгивает

Подсчет очков и правила

Гимнасты будут принимать вычеты по форме, аналогичной другому устройству. На кольцах гимнасты будут также принимать вычеты за согнув руки, выполняя почти все элементы, или используя ремни / кабели для поддержки или балансировать себя. Дополнительные вычеты применяются к гимнасткам, которые не может поддерживать нейтральное положение головы во время держит, нейтральное лицо (гримасы) или хрюканье. Есть также вычеты по каждому постороннему раскачивания кабелей во время процедуры. Бонусные баллы на кольцах заработаны путем выполнения последовательных различных статических элементов удержания, основанные на букву значения обоих ходов, перечисленных в коде точек.

Смотрите также

Рекомендации

<img src=»https://en.wikipedia.org//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>ru.qwertyu.wiki

|

«Крест вниз головой» или «стойка в кресте», или «обратный крест» — венец силовых статических элементов на кольцах. В последние годы этот труднейший, эффектный элемент освоили многие, но… венец этот — не всегда из чистого золота… Строго говоря, обратный крест должен был бы выполняться — согласно идее — как стойка на руках, разведенных точно в стороны, то есть до горизонтального положения, как это и есть в обычном кресте. В действительности мы этого почти никогда не наблюдаем, а видим некоторую имитацию, некоторое посильное приближение к этому положению, вроде показанного на рис. 95-а. Такое исполнение считается допустимым, тем более, что никаких судейских норм на этот счет не выработалось. Более того — чистое исполнение креста в стойке, наподобие показанного на фиг. б, вообще многими считается неисполнимым по причине, якобы, невозможности удерживать в нем равновесие, не говоря уже о физической трудности такого упражнения. На самом деле это не так. Строгий обратный крест выполним и весьма желателен, только вот достичь этого гораздо труднее, чем в Настоящий обратный крест обычном случае. (Автор этих строк в свое время свободно и подолгу держал крест вниз головой со строго горизонтальными руками да еще «дожимал» после этого в стойку на руках). В чем же проблема обратного креста? Почему его редко делают как подобает? Ответ, в общем-то, простой. Причина — в физических возможностях. Для добротного исполнения упражнения гимнастам нужно заметно прибавить в силовых ресурсах. Чтобы убедиться в этом, сравним оба варианта обратного креста — упрощенный и соответствующий всем требованиям. Первое. Почему гимнаст не опускается полностью, плечевыми суставами до уровня опоры о кольца кистями? Тут объяснение элементарное : так держать гораздо легче, потому, что плечо силы тяжести, действующее на каждую руку, в этом случае существенно уменьшается. Так, при положении рук под 45° усилие, необходимое для фиксации стойки, снижается примерно на треть, а это очень много (б).

Второе. Как правило, гимнаст не только не разводит руки полностью, но и уводит их к тазу, придавая позе сходство с высоким горизонтальным упором (а). При этом тело обычно заметно прогибается. Зачем это нужно и нужно ли вообще? Да, здесь есть достаточно рациональное объяснение. Прежде всего, выведение рук из лицевой плос-

Тонус тонусу рознь

И третье. Есть еще один немаловажный момент—промежуточное положение рук относительно туловища (по терминологии это «вперед-вверх-кнаружи»). Оно позволяет удерживаться в положении, при котором руки свободно смещаются, по необходимости, в любом направлении, быстро реагируя на постоянно меняющуюся ситуацию равновесия, то есть позволяет удобно балансировать. Если же руки устанавливаются точно в стороны (какв б), то не только ухудшается зрительный контроль положения, но и существенно снижается доступная гимнасту вариативность регулировочных действий кистями с кольцами и плечами; достаточно сказать, что движение руками на*-зад, за лицевую плоскость, здесь затруднено по чисто анатомическим причинам. Итак, приспособительный вариант стойки в кресте избран гимнастами не случайно, он вполне рационален и гораздо более доступен. Но было бы ошибкой считать, что более эффектное исполнение этого великолепного упражнения недоступно. Вовсе нет, оно возможно, но, конечно, требует труда и способностей. Во всяком случае, гимнастам с хорошими силовыми данными настоятельно рекомендуем этот шанс использовать, особенно, если судьи научатся различать исполнение упражнения по качеству и не будут стричь всех мастеров под одну гребенку!.. ТОНУС ТОНУСУ РОЗНЬ В заключение главы коснемся еще раз вопроса о мышечном тонусе (1,104, см. также 162,163,170). Вспомним для начала новичка, пытающегося делать стойку на руках: кольца у него ходят ходуном. И не только потому, что ему трудно удерживать равновесие, но и оттого, что он наивно полагает, будто если держать кольца «жестче», то и стойка будет вернее. Но выходит всё наоборот: чем сильнее, конвульсивнее гимнаст напрягается, пытаясь обуздать снаряд, тем больше его одолевает «трясучка». Мастер действует иначе. Конечно, он строг, точен, но в стойке отнюдь не перенапрягается и ведет себя спокойно. Мышечный аппарат всего тела и, особенно, рук и плечевого пояса, у него мобилизован ровно настолько, насколько нужно, чтобы контролировать заданную позу, не больше. И это нужно не только потому, что лишнее возбуждение быстрее утомляет. Это необходимо по той причине, что перенапряженная мышца приобретает ненужные здесь упругие свойства, и всякое движение, возникающее при балансировании (а оно всегда есть!) в этом случае лишь усугубляется, а уж у новичка-то просто идет «в разнос»! Разумеется, расслаблять мышечный аппарат тоже никак не следует, но он может и должен находиться в некотором оптимальном состоянии, при котором возникающие в системе вредные колебания быстро бы гасились. Но вспомним: в какой среде движение затухает быстрее? Только не в упругой! Лучше всего здесь подходит вязкое состояние среды и (или) движущегося тела. Это означает, что и мышечный аппарат гимнаста при исполнении такого упражнения, как стойка на руках, должен стать как бы вязким, «пластилиновым». В применении к мышцам это означает — подрасслаб-ленным. Как только гимнаст начинает это понимать, стойка на кольцах у него начинает «успокаиваться». Но вот как бы противоположный пример, связанный с мышечным тонусом — силовые упражнения. Нередки случаи, когда гимнаст, несмотря на отличную силовую подготовку, не может справиться с таким упражнением как «дожим» из упора руки в стороны в упор. При этом обычно выясняется, что, уже зафиксировав крест, исполнитель невольно переходит в режим «удержания», фактически отключая часть ранее задействованных мышечных волокон и несколько расслабляясь. Субъективно это воспринимается как переход от «упора» к «вису»’9 в кресте. Это касается не только мышц рук и плечевого пояса, но вообще большинства мышц тела; не случайно некоторые «силовики» могут «болтать» ногами в кресте, спокойно разговаривать и даже… петь. Подобное изменение структуры напряжения мышц с частичным снижением их тонуса, как правило, резко осложняет дальнейшее выполнение силовых действий, требующих 19 Напомним, что «упор» руки в стороны является упором только терминологически. Физически это чистой воды вис, так как ОЦТ тела гимнаста находится ниже опоры, в состоянии устойчивого равновесия.

Нечто подобное имеет место и при других, более легких силовых движениях преодолевающего характера. Если гимнаст испытывает трудности, например, с жимом в стойку, не важно каким именно, он должен на протяжении всего подъема поддерживать высокий мышечный тонус, непрерывный силовой напор, будучи особенно внимательным на границах фаз действий, когда происходят переключения в работе мышечного аппарата. Таковы, например, переходы из «угла» через вертикальный упор в бланшах (78), переходы от одной фазы к другой в «жиме» согнувшись (77,174) и т. п. Причем это касается, опять-таки, не только мышц плечевого пояса, но и всего тела: на первых порах исполнитель должен быть тотально мобилизован и полностью держать себя «в тонусе». КОНЬ СОВСЕМ ОСОБЕННЫЙ Конь, конечно, самый оригинальный гимнастический аппарат, хотя и один из самых древних. Как вид гимнастических движений и как вид многоборья, он всегда стоял наособицу. Ведь это единственный снаряд, посвященный как бы только махам ногами, тогда как остальные звенья тела эти движения лишь обслуживают. Ктомуже, конь всегда считался коварным видом многоборья, так как малейшая неточность, самая ничтожная ошибка, например, потеря лишь на мгновенье самоконтроля, могут здесь привести к немедленному провалу. Но это далеко не все. Зададимся, например, вопросом: какие физические качества остро необходимы «коневику»? Сила? Но для чего? Здесь не нужно делать «крестов», выполнять долгие мощные тяги… Конечно, для современных выходов в стойку нужна и сила, но ее гимнаст в достатке «приносит» на коня с других видов подготовки. Может быть — гибкость? Но подвижность в позвоночном столбе здесь вообще не востребована, а растянутость полезна разве что при махах разведенными ногами, хотя и здесь важнее техника, а не растяжка. Во всяком случае, растянутость вовсе не определяет ничего особенного в подготовке на коне. О таких же качествах, как скоростно-силовые способности, чрезвычайно много определяющих почти во всех других видах многоборья (прыжки, взрывная работа, разнообразные отталкивания и проч.) здесь и говорить не приходится — на коне они практически не нужны. Есть лишь одно физическое качество, которое на коне нужно не меньше, чем в других гимнастических видах. Это специальная выносливость. Но именно специальная, то есть такая, какая в других видах не пригодится и с других видов на коня почти не переносится. Тогда что же для коня нужно прежде всего? Конечно, многое здесь зависит от конституции спортсмена, и мы об этом будем более подробно говорить в одном из последующих Конь Микрокосмос коня

40-х годов с «шестисотым» мерседесом! Но к коню это относится гораздо меньше: все, что на коне сохранилось из старых времен до нашей эпохи (круги продольно и поперек, переходы, круги типа «стойкли», «чешского», «выходов-входов», «шагинян» и проч.) выполняются почти также, а уж скрещения, в особенности виртуозные (с поворотами и др.) Владимир Лаврущенко делал определенно лучше нынешних мастеров… Были и другие замечательные «коневики», подтверждающие тезис о том, что конь в чем-то развивается мало и медленно. Это Грант Шагинян, Юрий Харитонов, тот же Золтан Мадьяр, не блиставший, в сущности, стилем исполнения, но цепко сидевший на снаряде и хорошо освоивший базовые махи. Таков конь, этот снаряд-оригинал. МИКРОКОСМОС КОНЯ В предыдущем сюжете мы констатировали, что конь это вид, разрабатывающий всего лишь махи ногами… Но как разнообразен мир этих махов! Если вдуматься, то на тесной опорной площадке коня гимнаст может воспроизводить, с физической точки зрения, принципиально все виды вращений и перемещений. В самом деле: абсолютно свободное, то есть ничем не связанное физическое тело имеет, какизвестно из механики, шесть так называемых степеней свободы. Это означает, что оно может перемещаться в любом из трех взаимно перпендикулярных направлений и, вместе с тем, вращаться вокруг трех независимых осей20.3 + 3 = 6. Но к коню, на первый взгляд, это не относится. Какие уж там «степени свободы»! — Гимнаст крутится почти на одном и том же пятачке… Но так лишь кажется. Конечно, конь это не перекладина, не опорный прыжок. Здесь абсолютно преобладает положение «теменем вверх», но все же движения гимнаста на коне очень разнообразны. Всмотримся в схему на рис. 96. Выполняя «плоские» махи типа простых скрещений, гимнаст, оставаясь в ручках, вращается вокруг передне-задней оси В. Свободно смещаться вдоль этой оси, то есть поперек коня, гимнаст не может, этому препятствует тело снаряда. Но можно объединить вращение вокруг осей А и В, и тогда получится 20 Ради упрощения, мы опускаем ряд деталей. Наиболее дотошный читатель должен здесь обратиться к понятию о так называемых «углах Эйлера», рассматривающихся в рамках теоретической механики.

своеобразный конический маятник, а это не что иное, как известные нам классические круги ногами. На рисунке показана еще одна ось — С. На схеме она условно дана по вертикали, как если бы гимнаст, находясь в отвесном положении, вращался налево-направо; такие движения принято называть «поворотами». Но наш рисунок условен. На самом деле ось С это — продольная ось тела гимнаста, изменяющая свое положение в пространстве вместе с телом спортсмена, которое на коне обычно находится где-то между вертикалью и горизонталью.

Итак, гимнаст может с большей или меньшей свободой вращаться вокруг всех трех осей, связанных с его телом. Но ему доступны, как мы знаем, и перемещения относительно тела коня. Смещением в направлении А-А он может менять одну опорную зону на другую, делает переходы и т. п. упражнения. В направлении оси В перемещение ограничено движениями типа наскоков-соскоков, но если учесть существование элементов типа проходов поперек, то можно условно Что есть «перемах»? принять, что и смещения в передне-заднем (для гимнаста) направлении здесь также исполнимы. Остались движения вдоль оси С, то есть вверх и вниз. Долгие годы возможность таких перемещений, при которых изменялась бы фиксированная высота рабочего положения на снаряде, не использовалась (если не считать подъемов на ручку и сходов с нее). Но после появления упражнений с выходом в стойку на руках (ставшей для гимнастов новым рабочим положением на коне) была задействована, наконец, и эта степень свободы. Итак, на коне возможно — с некоторыми оговорками — вращаться и перемещаться самым разным образом. В этом нет, как будто, ничего нового, однако ниже мы еще вернемся к особенностям кинематики коня и увидим, что многое здесь заслуживает более пристального внимания и не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. ЧТО ЕСТЬ «ПЕРЕМАХ»? Вопрос кажется настолько пустяковым, что жаль даже тратить на него время… И все же. «Перемахом» издавна принято называть всякое движение, в ходе которого ноги или нога переносятся через опору. Если все ограничивалось бы этим терминологическим моментом, то на этом можно было бы и закончить… Но все дело в том, что в применении к коню, где на каждом шагу — перемахи, это понятие приобрело особый смысл. Оно стало символом двигательной единицы на коне. С давних времен считалось и писалось, что движения на коне строятся именно из таких пере махов. Действительно, если речь идет об упражнениях типа плоских махов (скрещения и т. п.), в которых нога, двигаясь вверх и вниз, «преодолевает препятствие», все выглядит непротиворечиво. Это и в самом деле то, что можно назвать «перемахом». Совсем иначе обстоит дело с главным для коня движением — кругами двумя. Правда, и здесь, на первый взгляд, все те же перемахи. Например, из упора сзади перемах назад в упор плюс перемах вперед вновь в упор сзади; это и есть круг. Ведь так? Так-то так, но вот другой пример: из упора поперек на теле лицом внутрь — круг. Из каких перемахов состоит этот элемент? Гимнаст лишь один раз проносит тело над конем в упоре сзади, то есть делает полный круг только с одним перемахом. Более того! — Можно делать, как известно, полноценные круги двумя, опираясь о голые руч- Конь Двухопорный старт

Каков же вывод? А вывод очевиден: пресловутый перемах вовсе не является структурной единицей махов на коне, как это обычно считалось. Дело совсем не в том, проносит или не проносит гимнаст ноги и тело через какое-то препятствие. Ошибочность такой трактовки махов на коне особенно очевидна теперь, когда техника круговых движений на коне стала универсальной, и гимнаст делает круги двумя практически одинаково на любой части коня (и не только коня) и в любом рабочем положении на опоре. Ну и что, скажет практичный читатель? — Ну и пусть перемах надо определять как-то иначе, какое это имеет значение для дела? Определение перемаха, действительно, не имеет особого значения. Более того, существующее в литературе определение термина «перемах» — совершенно верное, и менять его незачем. Пусть движение, которым гимнаст «перемахивает» через опору, и называется, как называлось — перемахом. Дело совсем в другом. Перемах не следует рассматривать как структурную единицу движений на коне, это — ошибка, и ошибка грубая теоретически и вредная практически. Истинным кирпичиком или, если угодно, модулем, из которого строятся упражнения на коне, является вовсе не перемах, и это важно понять, так как это имеет самое прямое отношение к пониманию технической сути дви -жений на коне и, следовательно, к методике подготовки на этом трудном и оригинальном виде гимнастического многоборья. Что же является действительной двигательной единицей движений на коне? Об этом — в следующем сюжете. ДВУХОПОРНЫЙ СТАРТ Гимнаст, работающий на коне, походит на человека, бегущего на тредбане. Он все время движется, движется… не сходя с места. Как поддерживать это непрерывное движение? Мы знаем, что спортсмен ритмично отталкивается от опоры руками, одновременно выполняя организованные маховые движения свободными звеньями, в первую очередь — ногами. Иначе говоря, он действует в импульсном режиме, когда инерционное движение тела все время энергетически подпитывается благодаря взаимодействию с опорой, подобно тому, как вновь и вновь поддерживается движение отталкиванием ног при ходьбе или беге. Тут-то мы и подходим к ответу на вопрос о том, что такое — в отличие от перемаха — истинная двигательная единица на коне. Это — двигательное действие (а точнее — цикл организованных микродействий) , в ходе которого гимнаст в очередной раз подталкивает свое тело, сообщая ему нужное движение. Но для любого отталкивания необходима, как известно, полноценная опора. А на коне, как мы знаем, чередуются фазы двух- и одноопорных положений (редкие безопорные положения при перескоках мы обсуждать не будем). И в тех и в других, формально говоря, возможно взаимодействие с опорой, но одноопорные фазы (ООФ) на коне по техническим условиям мало пригодны для активных энергообеспечивающих действий. Фактически, только в двухо-порных положениях и, соответственно, фазах движения (ДОФ) может эффективно поддерживаться и корректироваться программное движение на коне. Эти ключевые рабочие положения — известные нам упор и упор сзади; только в них гимнаст способен действовать мощно и точно, может управлять своими движениями. Лишь отработав в очередной ДОФ, спортсмен может позволить себе «вольности» в виде одно- или даже безопорных движений, усложняемых поворотами, выходами-входами, переходами и т. п. Таким образом, двигательная единица на коне, тот кирпичик, тот структурный модуль, из которого строятся более сложные движения, выглядит принципиально также, как любое другое активно построенное гимнастическое движение, например — прыжок. В прыжке — сначала отталкивание с маховыми действиями свободными звеньями, а затем — полет, в котором энергетика отталкивания реализуется. А на коне — сначала двухопорное взаимодействие со снарядом при одновременном махе ногами, а затем уж — нужный перемах или иное движение, когда реализуется результат работы в ДОФ. Наэтом сходство (наконец-то!) махов на коне с активными движениями на других гимнастических снарядах не заканчивается. Так же, как и любой прыжок, оборот или подъем, описанный мах на коне включает в себя структурные стадии, наполненные важным техническим смыслом, то есть — так называемые подготовительные, основные (энергообес-печивающие), реализующие и завершающие действия, о которых мы многократно упоминаем в других главах и сюжетах. Вспомним, для примера, обычный круг двумя влево из упора сзади на ручках. Он состоит из двух частей — перемахов, каждый из

Конь Читайте также: Рекомендуемые страницы: Поиск по сайту |

Поиск по сайту: |

poisk-ru.ru

Кольца (гимнастика) Википедия

Это статья о гимнастическом снаряде. См. также Кольцо

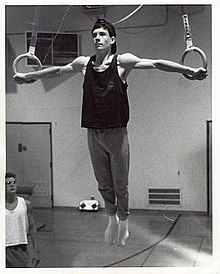

Гимнаст на кольцахКольца — один из снарядов в спортивной гимнастике. Упражнения на кольцах входят в программу мужских соревнований.

Описание

Кольца — подвижный снаряд, представляющий собой два кольца из недеформируемого материала, подвешенные на высоте на специальных тросах.

В современной программе Олимпийских игр проводятся соревнования по упражнениям на кольцах среди мужчин, в которых разыгрывается комплект медалей; также соревнования на кольцах входят в программу командного и абсолютного первенства среди мужчин.

Согласно правилам ФИС — Федерации гимнастики — точка подвеса колец должна располагаться на высоте 5,75 метров над уровнем пола, сами кольца — на высоте 2,75 метров. В спокойном состоянии расстояние между кольцами — 50 см, их внутренний диаметр 18 см.

Упражнения на кольцах состоят из статических элементов и динамических — подъёмы, обороты и выкруты. Завершаются упражнения акробатическим соскоком. Для начала упражнения спортсмен пользуется помощью ассистента, подсаживающего его на снаряд. Упражнения на кольцах требуют от спортсмена большой физической силы, причём статические элементы в силовом плане зачастую более сложны, чем динамические. Любой статический элемент считается засчитанным, если он удержан не менее чем 2 секунды. Самые известные и наиболее сложные статические элементы при выступлениях на кольцах:

- «Крест» — элемент, в ходе которого гимнаст неподвижно повисает на горизонтально вытянутых прямых руках.

- «Самолёт» — горизонтальный упор, при котором руки разведены в стороны и тело находится в одной плоскости с кольцами.

- «Обратный самолёт» — равновесие, при котором тело находится в одной плоскости (горизонтальной) с кольцами, руки разведены в стороны, спина обращена к полу, живот к потолку.

Судьями оценивается сложность и чистота исполнения элементов, а также качество соскока.

Структурные группы элементов на кольцах

I. Маховые элементы в висе, подъёмы в упор или упор углом

К элементам первой структурной группы относятся различные маховые элементы: выкруты вперёд и назад, большие обороты без удержания положения стойки на руках, сложные двойные обороты назад и вперёд.

Также сюда входят подъёмы разгибом, махом назад, махом вперёд, переворотом назад, переворотом вперёд (Хонма) и др. Подъёмы позволяют гимнасту из положений висов перейти к положению упора или упора углом.

II. Маховые элементы в стойку на руках (стойка на руках удерживается не менее 2 секунд)

Во вторую группу входят подъёмы махом назад и переворотом в стойку на руках, а также движения большим махом — большие обороты назад и вперёд.

III. Маховые элементы, заканчивающиеся статическим элементом (не угол, не стойка на руках)

В третью группу входят очень сложные маховые элементы, конечным положением которых является сложный статический элемент, такие как: высокий угол, крест, горизонтальные упоры.

IV. Статические и динамические силовые элементы

К данной структурной группе относятся все статические элементы: углы, горизонтальные висы, кресты, горизонтальные упоры.

Также сюда входят силовые подъёмы и опускания (в стойку на руках и из стойки, в упор и из упора, из одного статического элемента в другой).

V. Соскок

Комбинация на кольцах заканчивается соскоком. Соскок представляет собой сальто (одинарное, двойное и т. д.) вперёд или назад с поворотом или без него по вертикальной оси. В зависимости от сложности соскока гимнаст получает ту или иную прибавку как за выполнение специального требования.

Эволюция комбинаций гимнастов на кольцах

Комбинации гимнастов на кольцах состоят из двух частей — силовой и маховой. И с течением времени мы не раз заметим, что программы гимнастов на этом снаряде будут иметь то яркий силовой оттенок, то маховый, затем опять вернётся мода на силовую гимнастику, но уже на более высоком уровне сложности, потом опять вернутся маховые элементы, ставшие в несколько раз сложней и динамичней и т. д. То есть кольца — это снаряд, на котором ярче всего прослеживается тенденция развития «по спирали» с увеличивающимся радиусом.

1930-1950-е годы

Комбинации гимнастов в 30-е годы[1] представляют собой ярчайший пример чисто силовой гимнастики. То есть маховая часть ограничивается лишь выкрутами назад или вперёд без всякого развития амплитуды маха, а также простым соскоком — сальто назад прогнувшись. Но силовая часть просто великолепна. В те времена, любой силовой элемент требовалось удержать в течение 3 секунд. И гимнасты исполняли все элементы медленно исключительно на силе. А выполняли гимнасты 30-х многое. Углы, стойки на руках силой (как согнувшись, так и прогнувшись), силовые обороты назад в стойку на руках или в упор и т. д. Гимнасты в массах прекрасно владели таким сложнейшим элементом как упор руки в стороны или «крест». Сейчас сложно точно сказать, когда его начали держать — десятки или сотни лет назад, но на соревнованиях 1936 года крест выполняется абсолютно всеми гимнастами в самых разных исполнениях — опускание из упора, подъём махом назад в крест, из креста медленное дожатие в упор, силовой оборот назад или вперёд в крест. Более того, гимнасты исполняют крест в стойке на руках или «обратный крест», который будет популярен лишь через 50 лет! А также можно видеть попытки исполнения горизонтального упора руки в стороны или «самолёт». Пусть через согнутые руки и с прогибом в пояснице, но попытки исполнения велись уже тогда.

Теперь перенесёмся из 30-х годов на тридцать лет вперёд в конец 50-х. можно видеть, что комбинации гимнастов практически не изменились. По-прежнему, силовая часть — это и есть все 99 % комбинации. Маховая часть представлена выкрутами и соскоком. Правда, уже начались вестись попытки исполнения больших оборотов назад и вперёд через согнутые руки. Выдающимся мастером 50-х годов был советский гимнаст Альберт Азарян[2]. Он не только был двукратным олимпийским чемпион и двукратным чемпионом мира в упражнении на кольцах, но его комбинация была образцом для всех гимнастов конца 50-х годов. В его комбинации были следующие элементы: силой из виса переворот назад в крест. Этот элемент Альберт выполнил впервые в мире, и он до сих пор в международных правилах носит имя «Азарян». Далее следовал плавный силовой дожим из креста в упор углом. После чего опять таки на силе оборот вперёд в упоре в стойку на руках. Большой оборот вперёд сгибая руки, а затем подъём махом назад в крест. После креста опять дожать до упора и прогнувшись сгибая руки стойка на руках силой. Силой оборот назад в крест. А дальше следует его находка. Дело в том, что Альберт не только с улыбкой удерживал все статические элементы, но и на Олимпийских играх повернулся в кресте к судьям спрашивая их, достаточно ли долго он удерживает крест, чтобы его зачли. Именно так и появился знаменитый «крест Азаряна». Крест Азаряна — это так называемый «косой крест», то есть крест с поворотом на 90 градусов. Этот элемент несколько десятков лет просуществовал в правилах, но практически не использовался гимнастами в своих комбинациях и был исключён из правил, как очень редкий. Альберт Азарян поворачивался в своём кресте направо, налево, затем держал положенные 3 секунды обычный крест, после чего демонстрировал горизонтальный вис спереди и после выкрутов прогнувшись исполнял соскок сальто назад прогнувшись.

Как мы видим в конце 50-х наиболее сильная комбинация состоит из массы заходов в крест и силовых дожимов до упора и стойки, а также незначительной маховой части.

1960-е годы

А вот в 60-е годы[3] произошла просто революционная перемена в комбинациях гимнастов. Она обязана своим появлением выдающемуся советскому гимнасту Михаилу Воронину. Михаил первым в мире использовал принципиально новую технику исполнения больших оборотов и она позволила выполнить обороты с прямыми руками. Это произвело настоящий переворот в осмыслении возможностей исполнения маховых элементов на кольцах. В результате был выдвинут лозунг «кольца — снаряд маховый и будем его развивать в этом направлении». То есть с середины 60-х гимнасты больше не исполняют такие мощные каскады силовых элементов, как в 50-х, а полностью переключаются на исполнение высоких выкрутов и больших оборотов. Соответственно и соскоки усложнились на порядок. Теперь гимнасты исполняют двойные сальто назад[4], а также пируэтные соскоки.

Если говорить о том, что же из себя представляли комбинации гимнастов 60-х, то они включали в себя следующие элементы: большие обороты назад и вперёд, отодвиги со стойки на руках в высокие выкруты, подъём махом вперёд в угол, стойка на руках силой, два силовых элемента, соскок. Силовыми элементами чаще был крест или реже обратный крест, а также элемент Воронина (со стойки силовое опускание в горизонтальный вис сзади), горизонтальный вис спереди.

1970-е годы

Комбинации гимнастов 70-х продолжают идею развития маховых элементов. Если в конце 60-х только ведущие гимнасты мира могли выполнить большие обороты с прямыми руками, то в 70-х это уже массовый элемент. Вообще, в плане прогресса комбинаций, можно сказать, что 70-е — это совсем неторопливое время. Программы спортсменов практически не изменились. Помимо больших оборотов и высоких выкрутов, в 1976 году японским гимнастом Фукио Хонмой был показан оригинальный элемент — подъём переворотом вперёд в упор. Это логичное продолжение эволюции маховой техники стало достоянием каждой комбинации ведущих мастеров. Более того, к концу 70-х гимнасты исполняют Хонму с отмахом в стойку на руках[5]. Также популярен в это время, в общем, не сложный элемент — подъём разгибом в упор. Есть практически в каждой программе. Гимнасты 70-х годов большее внимание уделяли усовершенствованию соскоков. От двойного сальто в группировке, гимнасты быстро перешли к соскоку Мицуо Цукахары[6] — двойное сальто назад в группировке с пируэтом. Пируэт выполняется как целостно во втором сальто, так и делится на два поворота по 180 в каждом. А концу 70-х, гимнасты уже вышли на уровень хорошего двойного сальто назад прогнувшись. Если сначала этот соскок выглядел как нечто среднее между положением прогнувшись и согнувшись, в нём сгибались или разводились ноги, то к концу 70-х это уже действительно качественный двойной бланш. Например, можно привести в пример исполнение этого соскока Николаем Андриановым[7]. Отметим также особенный соскок Клауса Кёсте или махом назад сальто назад в группировке. Соскок очень необычный, но популярности он не получил. Впоследствии гимнасты исполняли этот соскок даже прогнувшись с пируэтом, но это были единичные явления.

Силовые элементы также развивались, хотя в каждой программе был всего лишь один, максимум два сложный статических упора. Как правило, гимнасты исполняют крест с различным, и чаще всего, маховым подъёмом в него. В том числе, пользуется популярность Хонма в крест. Помимо креста гимнасты начинают включать в свои комбинации горизонтальный упор ноги вместе. Правда техника его выполнения далека от идеала (иногда упор удерживается даже под 45 градусов). Стойка на руках силой всё чаще исполняется с прямыми руками и прямым телом. Этот оригинальный «бланш» будет популярен и в следующем десятилетии.

1980-е годы

Комбинации гимнастов начала 80-х не сильно отличаются от комбинаций конца 70-х. гимнасты продолжают развивать маховые элементы. К примеру, в 1981 году Юрий Королёв исполняет тройное сальто назад в соскок. Тройное сальто было выполнено уже в конце 70-х, но тогда это была диковинка, элемент из разряда невозможного. А в 80-е тройное сальто станет достоянием очень многих гимнастов. Вот на чемпионате мира 1983 года подавляющее большинство гимнастов исполняют сложные соскоки: двойное сальто назад в группировке с двумя винтами, двойное сальто назад прогнувшись с винтом и тройное сальто назад. Совершаются также редкие попытки исполнения двойного сальто вперёд в группировке, а также с поворотом на 180 во втором сальто. Также интересный опыт ставит китайский спортсмен Ли Нинг[8]. Он переносит на кольца элементы, которые казалось бы присущи только для перекладины. Это подъём махом вперёд из виса сзади в упор и чуть позже полный большой оборот назад в упора сзади. К 1983 году в каждой комбинации гимнастов два силовых элемента — горизонтальный упор ноги вместе и либо крест (чаще всего), либо обратный крест

К концу 80-х комбинации гимнастов также не сильно меняются. К маховой части гимнастов добавляется новинка — двойные обороты вперёд в группировке или согнувшись. А Георгий Гуцоги исполняет и сложнейший двойной оборот назад в кольцах. Этот сверхтрудный элемент в 80-е годы популярен не будет, а его «пик славы» придёт в 90-е. Силовая часть несколько усложняется. Статических элементов по прежнему два, но гимнасты высокого уровня усложняют эти два элемента. Наибольшей популярностью пользуется «Азаряна крест», то есть из виса силой переворот назад в крест. Второй элемент представляет собой сложный выход в горизонтальный упор (например, подъём махом назад) или в обратный крест (подъём переворотом или махом назад). Иногда можно встретить и такие оригинальные находки как подъём махом вперёд в высокий угол, как в комбинации Владимира Новикова[9].

1990-е годы

Как можно заметить, на протяжении 20-ти лет эволюции комбинаций гимнастов практически не было. Гимнастика развивалась медленно, постепенно добавляя незначительные усложнения в свою программу. Комбинации 90-х годов сильно отличаются! Функционеры FIG решили поменять подход к построению комбинаций гимнастов, и вот эволюция этого снаряда совершает очередной виток спирали эволюции. С 1992-го года правила меняются, и от гимнастов требуется выполнять преимущественно сложную силовую часть. То есть программы на кольцах из маховых начинают превращаться в силовые. Но прежде чем перейти к рассмотрению этой новой эпохи гимнастики, взглянем на комбинацию Виталия Щербо[10] 1992 года. В ней можно увидеть редкие и оригинальные элементы — элементы со скрещением тросов. Это последние годы, когда такие элементы разрешены. Далее, они войдут в список запрещённых и полностью исчезнут из арсенала гимнастов.

И вот к Олимпиаде 1996 года подросла замечательная плеяда гимнастов-кольцевиков нового поколения. Их комбинации представляют собой уже не два силовых элемента, а четыре. И сложность этих элементов, а также, что крайне важно, исполнение — на порядок выше! Вот, к примеру, в комбинации пятикратного чемпиона на кольцах Юрия Кеке[11] можно видеть такой сложный и новый элемент, как горизонтальный упор руки в стороны или «самолёт». Надо отметить, что самолёт исполняли и в 80-х, но через прогиб в пояснице, и поэтому он был нечто средним между положением горизонтального упора и непосредственно «горизонтального креста». Кеке же делает самолёт идеально правильно, его плечи, спина, таз и ноги составляют одну линию. Гимнаст усложняет выполнение самолёта и ещё тем, что не просто опускается в него из упора, а исполняет после подъёма махом назад. Соответственно и горизонтальный упор выполнен правильно, а не под 45 градусов, как это часто можно было видеть в 80-е. А вот от маховой части гимнасты середины 90-х практически отказались. Она представляет собой лишь большие обороты, а соскок стал проще — это как правило обычный двойной бланш назад. Так что, помимо положительных сторон, эволюция имеет и отрицательные. Гимнасты значительно усложняют силовую часть, но маховая часть откатывается назад по шкале эволюции на уровень 70-х годов. Но рекордной по сложности комбинацией того времени является программа Сильвестра Сколани[12] 1996-го года. В этой комбинации 6 сложнейших силовых упора, большую часть из которых представляют самолёт, горизонтальный упор и обратный крест! Заметим, что правила требуют от гимнастов исполнения сложных силовых элементов, исполненных как просто опусканием в него из упора, так и после махового элемента. Любой статический элемент не может быть использован в комбинации более двух раз. Но можно исполнять один и тот же выход в элемент оба раза, что будет отменено в следующем десятилетии. Сколани в своей программе демонстрирует как оригинальные и сложные маховые элементы: из виса сзади подъём махом вперёд в обратный крест, подъём махом назад в самолёт (выполнен дважды). А в силовой части мы видим, до селе «неизвестные» элементы — дожимы из одного статического элемента в другой: из самолёта силой дожать горизонтальный упор или же из креста силой подъём в самолёт, или же в обратный крест. Эти сложнейшие элементы заслуженно получили высшие группы сложности в таблице элементов и в будущем станут самыми популярными элементами в комбинациях гимнастов высшего уровня.

А вот период с 1997-го по 2000-й годы приносят развитию комбинаций на кольцах ещё один виток эволюции. Как мы видели, в предыдущей пятилетке гимнасты не только освоили в высоком качестве исполнение самолёта и обратного креста, но и научились выжимать из одного элемента другой. Комбинация стала силовой, а маховая часть сошла на нет. Поэтому FIG ещё раз произвела модернизацию правил. Теперь, чтобы набрать базу в 10.0 нужно исполнять максимальное количество сложных элементов высших групп. Но тут как говорится, вместе с водой вылили и младенца. Комбинации конца 90-х[13] представляют собой не цельную композицию, а набор элементов, заканчивающихся либо силовым элементом, либо стойкой на руках. Комбинации всех гимнастов «силовиков» представляют собой следующее: подъём махом вперёд в самолёт, подъём махом вперёд в обратный крест, подъём махом назад в самолёт, подъём махом назад в горизонтальный упор. Как мы видим, отсутствие прибавок за соединения силовых элементов и малая их дифференциация друг относительно друга по сложности, привела к тому, что гимнасты не выполняют сложные выжимы из креста в самолёт, а делают более простые подъёмы Тамбакоса, основанные на подъёме махом вперёд. Но не все гимнасты пошли по этому пути. Часть спортсменов набирала сложность сложнейшими и оригинальными двойными оборотами назад в кольцах. Эти элементы имели ту же стоимость, что маховые подъёмы в статику, описанные выше. Поэтому гимнасты исполняли двойные обороты по два или три подряд (два одинаковых элемента засчитывались дважды). Наиболее виртуозными исполнителями двойных вращений были Иисус Карбалло, Йошихиро Сайто[14], Алексей Немов[15]. А Дмитрий Карбоненко даже соединил двойной оборот с тройным сальто назад в соскок. К слову, у гимнастов, специализирующихся на двойных оборотах, соскок не был простым двойным бланшом, а представлял собой либо двойной бланш назад с пируэтом, а то и с двумя, либо двойное сальто вперёд согнувшись, а то и с поворотом на 180.

2000—2010-е годы

Оценив ошибку, допущенную в предыдущем олимпийском цикле, FIG ещё раз меняет правила. И теперь происходит очередной виток эволюционной спирали в сторону усложнения силовой части. А именно, появляются прибавки за силовые элементы между собой. Прибавку получают последовательное исполнение элементов с группой D и выше. Гимнасты по-разному подходят к созданию своих комбинаций. Как правило, в программах гимнастов 4-5 силовых элемента, выполненных подряд. К примеру, подъём разгибом в самолёт — горизонтальный вис сзади в крест — подъём в самолёт — Азаряна крест. Вторая группа гимнастов сочетает в себе соединение маховых и силовых подъёмов в статические элементы. Ну то есть то, что мы видели в комбинации Сколани 1996-го года. выдающимся специалистом таких программ был Александр Сафошкин[16]. Он выполняет сложнейшее сочетание двух элементов — Азаряновский выход в самолёт и из него силой подъём в обратный крест. Ну и были гимнасты, которые выполняли комбинации, реально превышающие сложность в 10 баллов, хотя и оцениваемые в ту же десятку. Лучшим мастером колец на период 2004 года был болгарский спортсмен Йордан Йовчев[17]. Он исполняет подряд 5 сложнейших элементов: Хонма в крест — силой в обратный самолёт — опускание в самолёт — горизонтальный вис сзади в крест — силой дожать в самолёт. В 2005 году правила ещё раз меняются. Теперь для набора 10-ти баллов в базе нужно исполнять 5-6 элементов подряд. Выдающимся мастером этого года, является гимнаст из Нидерландов Юрий Ван Гелдер[18]. Он выполняет 6 статических элементов подряд. 2005-й год был апогеем развития сложных связок силовых элементов. Но как мы видим, маховая часть — это лишь большие обороты назад, а соскоки гимнастов это как правило, лишь обычный двойной бланш назад.

В 2006-м году правила изменяются и на этот раз кардинально. Теперь нет базы, а есть оценка за сложность. Её можно наращивать условно бесконечно, надо лишь насыщать комбинацию максимальным количеством сложных элементов. Более того, в комбинации должно быть 10 сложных элементов, а соскок не ниже группы D. И ещё. Прибавки за соединение силовых элементов между собой даются только в том случае, если гимнаст повышает свой центр тяжести в последующем элементе относительно предыдущего. К чему это привело? Стали востребованы элементы групп Е и F. Наиболее популярными являются Азаряновский самолёт и Хонма в самолёт. Максимальную прибавку получает соединение самолёта группы Е и обратного креста Е. Соответственно, все стремятся вставить в свою программу эту связку. От гимнастов требуют 10 элементов в программе, но чисто физически невозможно выполнить более трёх элементов с повышением центра масс тела. Поэтому, как правило комбинация гимнастов представляет собой набор из шести элементов выполненных в связках по два. Седьмой статический элемент — это как правило подъём махом назад в горизонтальный упор. Увеличиваются на группу сложности двойные обороты вперёд. То есть двойной оборот вперёд стоит столько же, сколько и назад. А так как вперёд выполнить на порядок проще, то двойные обороты назад уходят в историю, зато двойной оборот вперёд согнувшись есть абсолютно в каждой программе. Соскок стал сложнее. Это как правило двойной бланш назад с винтом или двойное сальто вперёд согнувшись. Отдельного внимания заслуживает уникальный спортсмен из Франции Дэни Родригес[19]. Он в высочайшей степени осваивает редкий и супер-сложный элемент «обратный самолёт». Этот элемент пробовали исполнять и в 90-е годы, но качество исполнения ни в какой мере нельзя сравнивать с перевернутым самолётом Родригеса. Дэни исполняет его дважды, причём в разных сочетаниях — подъём махом вперёд в обратный самолёт, из обратного самолёта обратный крест или самолёт, крест, а из него дожать в обратный самолёт. Также, оригинальна идея подхода к составлению комбинации и у россиянина Александра Баландина[20]. Он включает в свою комбинацию интересный силовой дожим из виса в самолёт или в обратный крест. Из виса в крест дожим выполнял ещё Альберт Азарян в 50-е годы, а после этого этот элемент крайне редко использовался, так как имеет группу D, а сложность его очень высока. Александр усложняет его до подъёма в более сложные статические элементы, что позволило получить ему группу Е и некую востребованность.

В 2009-м году правила ещё раз меняются. Из таблиц правил убираются подъём махом вперёд, разгибом и Хонма в самолёт и обратный крест, которые по сути являлись двумя разными элементами, а не одним. И что самое главное! Исчезают прибавки за соединения силовых элементов. Казалось бы, гимнастика должна откатиться на уровень 1997-2000-х годов. Но к счастью этого не происходит. Всему виной высокая конкуренция и выдающаяся техника выполнения силовых элементов у лучших мастеров колец. Действительно, подобное новшество приближает друг к другу «силовиков» и «маховиков». Если в 2008-м году сложность комбинации представителя силовой гимнастики была почти на балл выше, чем у гимнаста с небогатой силовой частью, то в 2009-2010-х годах эта разница нивелируется почти полностью. Теперь можно набирать высокую трудность и сверх-сложным соскоком, а заметим, что с 2009-го года двойное сальто с двумя винтами в группировке получает широкое распространение и группу Е, а также исполнением двойных оборот вперёд/назад прогнувшись. Силовая часть — это в основном соединения силовых элементов либо парами, либо по одному. Гимнасты в массах осваивают такие элементы групп Е как из самолёта опуститься в горизонтальный вис сзади и дожать в самолёт или горизонтальный упор, а Азаряновский самолёт есть в программе каждого второго спортсмена. Образцом комбинации этого времени можно считать программу китайского мастера Яна Мингьонга[21]. Он не только исполняет в своей программе 7 сложнейших силовых элементов, но и очень грамотно распределяет способы выхода в них. Использует максимальные группы сложности в силовых дожимах, и маховых подъём в статику.

Гимнастика на кольцах продолжает развиваться и остаётся только ждать следующего витка эволюции.

2011 годы — н.в.

После Олимпийских Игр 2012 года стала ясно, что сложность всех лидеров мировой гимнастики достигла 6,8-6,9 и дальнейшее её увеличение проблематично без ущерба качеству исполнения. Поэтому гимнасты стали больше внимания уделять именно чистоте исполнения силовых элементов. Надо заметить, что к 2015 году большая часть гимнастов модернизировала свои соскоки. А именно чаще это двойное сальто назад в группировке с двумя пируэтами и не редко и двойной бланш назад с двумя пируэтами. Также в комбинации некоторых спортсменов можно встретить оригинальные и сложные новинки группы «Е» — сложные варианты креста с высоким углом. Этот элемент сочетает в себе силовую сложность креста и гибкость высокого угла. К примеру китайский гимнаст Ю Хао[22] на чемпионате мира 2014-го года благодаря ему получил медаль, подняв свою базовую оценку до 7.0 баллов.

Олимпийские чемпионы в упражнении на кольцах

- 1952 — Грант Шагинян, СССР

- 1956 — Альберт Азарян, СССР

- 1960 — Альберт Азарян, СССР

- 1964 — Такудзи Хаята, Япония

- 1968 — Акинори Накаяма, Япония

- 1972 — Акинори Накаяма, Япония

- 1976 — Николай Андрианов, СССР

- 1980 — Александр Дитятин, СССР

- 1984 — Кодзи Гусикэн, Япония, Ли Нин, Китай

- 1988 — Дмитрий Билозерчев, СССР и Х. Берендт, ГДР

- 1992 — Виталий Щербо, СССР

- 1996 — Юрий Кеки, Италия

- 2000 — Сильвестр Чоллань, Венгрия

- 2004 — Димостенис Тамбакос, Греция

- 2008 — Чэнь Ибин, Китай

- 2012 — Артур Набаретти Занетти, Бразилия

- 2016 — Элефтериос Петруниос, Греция

Чемпионы мира в упражнении на кольцах

- 1950 — Вальтер Леман, Швейцария

- 1954 — Альберт Азарян, СССР

- 1958 — Альберт Азарян, СССР

- 1962 — Юрий Титов, СССР

- 1966 — Михаил Воронин, СССР

- 1970 — Акинори Накаяма, Япония

- 1974 — Николай Андрианов, СССР

- 1978 — Николай Андрианов, СССР

- 1979 — Александр Дитятин, СССР

- 1981 — Александр Дитятин, СССР

- 1983 — Дмитрий Билозерчев, СССР

- 1985 — Юрий Королёв, СССР и Ди Нинь, КНР

- 1987 — Юрий Королёв, СССР

- 1989 — Андреас Агилар, ФРГ

- 1991 — Григорий Мисютин, СССР

- 1992 — Виталий Щербо, СССР

- 1993 — Юрий Кеки, Италия

- 1994 — Юрий Кеки, Италия

- 1995 — Юрий Кеки, Италия

- 1996 — Юрий Кеки, Италия

- 1997 — Юрий Кеки, Италия

- 1999 — Дун Чжэнь, Китай

- 2001 — Йордан Йовчев, Болгария

- 2002 — Сильвестр Сколани, Венгрия

- 2003 — Йордан Йовчев, Болгария и Димостенис Тампакос, Греция

- 2005 — Юрий Ван Гелдер, Нидерланды

- 2006 — Чэнь Ибин, Китай

- 2007 — Чэнь Ибин, Китай

- 2009 — Ян Миньонг, Китай

- 2010 — Чэнь Ибин, Китай

- 2011 — Чэнь Ибин, Китай

- 2013 — Артур Набаретти Занетти, Бразилия

- 2014 — Лю Ян, Китай

- 2015 — Элефтериос Петруниос, Греция

- 2017 — Элефтериос Петруниос, Греция

Примечания

Ссылки

wikiredia.ru

КОЛЬЦА

КОЛЬЦА

кости тела позволяет сразу дополнительно включить в работу ряд сильных мышц, практически недействующих при идеальной постановке позы обратного креста. Так, если при строгом исполнении мышцы работают только на отведение плеча (и это, в основном, лишь средние пучки дельтовидной и надостная мышцы), то в положении, показанном на фиг. а, в удержании позы участвуют пучки большой грудной мышцы, одна из головок двухглавой мышцы плеча, передняя часть дельтовидной мышцы, отчасти — клювовидно-плечевая мышца, то есть — еще целая группа сильных мышц, серьезно облегчающих гимнасту фиксацию позы.

кости тела позволяет сразу дополнительно включить в работу ряд сильных мышц, практически недействующих при идеальной постановке позы обратного креста. Так, если при строгом исполнении мышцы работают только на отведение плеча (и это, в основном, лишь средние пучки дельтовидной и надостная мышцы), то в положении, показанном на фиг. а, в удержании позы участвуют пучки большой грудной мышцы, одна из головок двухглавой мышцы плеча, передняя часть дельтовидной мышцы, отчасти — клювовидно-плечевая мышца, то есть — еще целая группа сильных мышц, серьезно облегчающих гимнасту фиксацию позы.

ТЕХНИКА ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

ТЕХНИКА ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

непрерывной предельной мобилизации. Гимнаст, не обладающий силовыми супервозможностями, но претендующий на владение элементами типа «дожима» из креста, должен знать, что снижение мышечного тонуса, достигнутого при фиксации упора руки в стороны, в их случае — непозволительная роскошь. «Дожать» обычно можно только из упора, а не из виса руки в стороны.

непрерывной предельной мобилизации. Гимнаст, не обладающий силовыми супервозможностями, но претендующий на владение элементами типа «дожима» из креста, должен знать, что снижение мышечного тонуса, достигнутого при фиксации упора руки в стороны, в их случае — непозволительная роскошь. «Дожать» обычно можно только из упора, а не из виса руки в стороны.

сюжетов (112). Но, чтобы воспользоваться удачно скроенным телом, нужно еще уметь правильно привести его в движение… И здесь, как выясняется, важны качества, связанные с так называемой сенсомо-торикой, со способностью ощущать и оценивать признаки движения, и на этой основе управлять им. Это — связанные друг с другом координированность и чувство баланса на ограниченной специфической опоре, это четкое чувство ритма и физической меры усилия и вызванного им движения. Эти чувства, ощущения основываются на восприятии мышцами моментальных переключений в характере действий (функционируют так называемые мышечные афференты), ощущений, исходящих от суставов рук (особенно кистей) и плечевого пояса (это так называемая проприоцептивная чувствительность), от поверхностей ладоней, упирающихся в ручку или тело коня (это так называемая тактильная чувствительность). В сумме эти и другие ощущения формируют «чувство снаряда», развитое у разных исполнителей в различной степени. И дело не только в квалификации, мастерстве, но и в том, что называется талантом. Именно этим таинственным качеством (в сочетании с особенностями самого коня, о чем уже говорилось) можно объяснить удивительный успех некоторых прирожденных «коневиков», которые могли и не быть сильными многоборцами. Вот показательный исторический пример. Еще в 40-е годы, а затем и после войны, в СССР блистал заслуженный мастер спорта Владимир Лаврущенко, никогда не бывавший серьезным претендентом на чемпионство в многоборье, но множество раз выигрывавший коня. Сохранились старые киноролики, запечатлевшие работу этого уникального «коневика». Они производят удивительное впечатление. Конечно, полвека назад гимнаст не мог делать неизвестные тогда «вертушки» Мадьяра или круги «деласал-томас», да и стиль махов Лаврущенко был, по понятным причинам, не так отточен и мощен, как у нынешних мастеров. Иначе и быть не могло. Но во всем остальном его работа поразительно мало отличалась от современной. Можно не сомневаться, что возможности этого гимнаста и других лучших «коневиков» прошлых времен уже тогда позволили бы освоить большинство из тех элементов, которые составляют основной репертуар нынешних мастеров, не исключая и «специалистов» по махам на коне. Это особенно показательно потому, что подобный «консерватизм» совершенно немыслим в отношении в отношении других видов многоборья. Попробуйте сравнить современные упражнения на перекладине, кольцах, бревне, опорных прыжках и т. п. с упражнениями 50—60-летней давности! Сопоставление будет убийственным, как если бы сравнивать «эмку»

сюжетов (112). Но, чтобы воспользоваться удачно скроенным телом, нужно еще уметь правильно привести его в движение… И здесь, как выясняется, важны качества, связанные с так называемой сенсомо-торикой, со способностью ощущать и оценивать признаки движения, и на этой основе управлять им. Это — связанные друг с другом координированность и чувство баланса на ограниченной специфической опоре, это четкое чувство ритма и физической меры усилия и вызванного им движения. Эти чувства, ощущения основываются на восприятии мышцами моментальных переключений в характере действий (функционируют так называемые мышечные афференты), ощущений, исходящих от суставов рук (особенно кистей) и плечевого пояса (это так называемая проприоцептивная чувствительность), от поверхностей ладоней, упирающихся в ручку или тело коня (это так называемая тактильная чувствительность). В сумме эти и другие ощущения формируют «чувство снаряда», развитое у разных исполнителей в различной степени. И дело не только в квалификации, мастерстве, но и в том, что называется талантом. Именно этим таинственным качеством (в сочетании с особенностями самого коня, о чем уже говорилось) можно объяснить удивительный успех некоторых прирожденных «коневиков», которые могли и не быть сильными многоборцами. Вот показательный исторический пример. Еще в 40-е годы, а затем и после войны, в СССР блистал заслуженный мастер спорта Владимир Лаврущенко, никогда не бывавший серьезным претендентом на чемпионство в многоборье, но множество раз выигрывавший коня. Сохранились старые киноролики, запечатлевшие работу этого уникального «коневика». Они производят удивительное впечатление. Конечно, полвека назад гимнаст не мог делать неизвестные тогда «вертушки» Мадьяра или круги «деласал-томас», да и стиль махов Лаврущенко был, по понятным причинам, не так отточен и мощен, как у нынешних мастеров. Иначе и быть не могло. Но во всем остальном его работа поразительно мало отличалась от современной. Можно не сомневаться, что возможности этого гимнаста и других лучших «коневиков» прошлых времен уже тогда позволили бы освоить большинство из тех элементов, которые составляют основной репертуар нынешних мастеров, не исключая и «специалистов» по махам на коне. Это особенно показательно потому, что подобный «консерватизм» совершенно немыслим в отношении в отношении других видов многоборья. Попробуйте сравнить современные упражнения на перекладине, кольцах, бревне, опорных прыжках и т. п. с упражнениями 50—60-летней давности! Сопоставление будет убийственным, как если бы сравнивать «эмку»

конь______________________________________________________

конь______________________________________________________

ки на стойках, когда не будет тела коня, и, значит — вообще никаких перемахов. Круги есть, а перемахов — нет! А круги на полу, столь популярные ныне у мастеров, или на тренировочном грибке? Там все наоборот: исполнитель делает как бы один непрерывный перемах, пронося и ноги, и все тело над опорой на протяжении всего цикла движения. У этого «перемаха» нет ни начала, ни конца…

ки на стойках, когда не будет тела коня, и, значит — вообще никаких перемахов. Круги есть, а перемахов — нет! А круги на полу, столь популярные ныне у мастеров, или на тренировочном грибке? Там все наоборот: исполнитель делает как бы один непрерывный перемах, пронося и ноги, и все тело над опорой на протяжении всего цикла движения. У этого «перемаха» нет ни начала, ни конца…