Виды окислительных мышечных волокон и миф об их гипертрофии

Об окислительных мышечных волокнах (ММВ и БоМВ) и их гипертрофии

Окислительные, или оксидативные, мышечные волокна – это МВ, обладающие оксидативным типом обмена и, соответственно, в их структуре энергетические митохондриальные составляющие доминируют над пластическими миофибриллярными; данные МВ – красного цвета, от чего часто именуются красными мышечными волокнами.

К этому типу МВ относятся:

1) медленные мышечные волокна (ММВ) – тип 1А

2) быстрые окислительные мышечные волокна (БоМВ) – тип 2А.

Принято утверждать, что ММВ и БоМВ увеличиваются в объеме по типу саркоплазматической гипертрофии, когда рост мышечных клеток осуществляется за счет саркоплазматических компонентов, среди которых наибольшее значение имеют митохондрии, гликоген, креатинфосфат и миоглобин. В данной статье (см. ниже) приведены аргументы, развенчивающие этот миф.

Что обычно рекомендуют для увеличения окислительных мышечных волокон

В последнее время принято считать, что саркоплазматическая гипертрофия достигается специализированным тренингом, то есть тренингом, имеющим особые отличия по сравнению с традиционным. В этом направлении появились даже авторитетные авторские методики (напр., профессора В.Н. Селуянова). Но в целом особенностями данного тренинга являются:

- использование малых и средних весов

- доминирование изолирующих упражнений над базовыми

- неполная амплитуда, способствующая затруднению оттока крови из мышц (пампинг)

- медленный или статический стиль выполнения упражнений

- большое число подходов, в том числе комплексных (суперсеты, дропсеты и т.п.)

- минимальные паузы между подходами

- возможность прокачки отдельно взятых мышц три и более раз в неделю.

Научные факты и домыслы

Многими предполагается, что по принципам, изложенным выше, реально гипертрофировать ММВ и БоМВ. Однако, научные данные (Хоппелер Г. Ультраструктурные изменения в скелетной мышце под воздействием физической нагрузки // Физкультура и спорт. 1987. Вып. 6. С. 3-48) свидетельствуют о следующем: при тренинге, направленном исключительно на развитие ММВ, БоМВ, объемная плотность митохондрий возрастает не более чем на 3-5%, количество гликогена – 1%. Не находит экспериментального подтверждения и гипотеза об увеличении воды, связанной с гликогеном.

С другой стороны, те же ученые подтверждают факт увеличения ММВ, а особенно БоМВ, на 50-100% в следствии атлетических занятий. О чем это говорит? По мнению проф. Е.Б.Мякинченко (см.: Мякинченко Е.Б. Сила медленных мышечных волокон как основной фактор локальной выносливости в циклических видах спорта // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. М., 1997. Т. 1. С. 3-8), гипертрофия ММВ, БоМВ, равно как и быстрых гликолитических МВ (белых, тип 2В), обусловлена увеличением сократительных структур мышечной клетки – МИОФИБРИЛЛ. Как известно, миофибриллярная гипертрофия достигается «традиционными» принципами тренинга – ударными (тяжелые веса, высокая интенивность, базовые упражнения, средний темп выполнения упражнений и др.) и силовыми (максимальные и субмаксимальные веса, базовые упражнения, взрывной стиль выполнения упражнений и др.). Проф. Е.Б.Мякинченко предполагает, что стратегическим путем роста окислительных МВ является миофибриллярный тип их гипертрофии.

Получается, что работа на выносливость и пампинг без ударно-силовой составляющей, а это, например, исключительно выполнение упражнений в медленном темпе с небольшими весами, МАЛОПЕРСПЕКТИВНА. Именно поэтому не так давно модные системы тренинга (см., напр., источник 1, источник 2 источник 3 и т.д.), направленные на гипертрофию ММБ, на практике не одного десятка атлетов были подвергнуты сомнению в их пригодности.

Как же в действительности увеличить в объеме ММВ и БоМВ?

Способом реализации указанного пути ученый Е.Б.Мякинченко предлагает оптимальное сочетание принципов тренинга окислительных МВ и гликолитических МВ. Таким образом, получается, что рост ММВ, БоМВ в первую очередь связан не столько с увеличением их основных доминирующих составляющих – саркоплазматических компонентов, сколько с миофибриллами как сократительным элементом мышечной клетки.

На самом деле, результативность такого сочетания проверена вековой практикой бодибилдеров, удачно совмещающих относительно легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые отягощения, тренинг на выносливость, массу и силу. А новомодные методики, якобы базирующиеся на научных теориях, зачастую не эффективны.

Практические советы о гипертрофии ММВ и БоМВ

Совет 1. Выполнение упражнения по принципу постепенного изменения веса отягощения в широком диапазоне, из-за чего в работу вовлекаются все типы МВ:

а) постепенное увеличение веса (прием «пирамида»), когда упражнение (например, из трех подходов) выполняется так: 1-й подход – на 15 раз, 2-й подход – на 10 раз, 3-й подход – на 5 раз;

б) постепенное уменьшение веса (прием «обратная пирамида»), когда упражнение (например, всё из тех же трех подходов) выполняется в обратном порядке: 1-й подход – на 5 раз, 2-й подход – на 10 раз, 3-й подход – на 15 раз.

Остается открытым вопрос, какая схема («а» или «б») более эффективна. Скорее всего, ответ зависит от того, какие МВ доминируют в той или иной мышечной группе, поскольку из-за утомляемости мускул мышечные волокна, их типы по-разному вовлечены в работу в зависимости от того, первый сейчас подход или последний.

Совет 2. Прокачка мышечных групп в нескольких упражнениях (например, двух), одно из которых выполняется в ударно-силовом стиле, когда используют большие веса при неизменяющемся на одном занятии количестве повторений в диапазоне от 1 до 8-10. Второе упражнение выполняется со значительно меньшей интенсивностью со средним числом повторений – 15. Очевидно, этот совет больше всего подходит для быстро растущих мезоморфов, тогда как для эктоморфов хардгейнеров может обернуться перетренированностью.

На сегодняшний день, повторюсь, нет достоверных ответов на вопросы о том, упражнение какой интенсивности должно следовать первым, а какой следующим, так же как и четкого утверждения о зависимости варьирования интенсивности с доминирующими МВ в работающей мышечной группе.

Совет 3. Использование метода периодизации. Периодизация – это чередование периодов времени с противоположными (непохожими) тренировочными схемами. В данном случае имеет смысл чередовать периоды ударно-силовых занятий с занятиями, направленными на развитие оксидативных мышечных волокон, причем период последних должен быть менее длительным (оптимальное соотношение длительности периодов – 3:1).

Prosportlab

Классификации мышечных волокон

Автор: Антонов Андрей

Сайт: ironworld.ru

Всем известно, что каждый человек имеет индивидуальную мышечную композицию, то есть только ему присущее сочетание мышечных клеток (волокон) разных типов во всех скелетных мышцах. Вот только классификаций этих типов волокон несколько и они не всегда совпадают. Какие же классификации сейчас приняты?

Мышечные волокна делятся:

На белые и красные

На быстрые и медленные

На гликолитические, промежуточные и окислительные

На высокопороговые и низкопороговые.

Разберем все подробно.

Белые и красные. На поперечном сечении мышечное волокно может иметь различный цвет. Он зависит от количества мышечного пигмента миоглобина в саркоплазме мышечного волокна. Если содержание миоглобина в мышечном волокне большое, то волокно имеет красно-бурый цвет. Если миоглобина мало, то бледно-розовый. У человека почти в каждой мышце содержатся белые и красные волокна, а так же волокна слабо пигментированные. Миоглобин используется для транспортировки кислорода внутри волокна от поверхности к митохондриям, соответственно его количество определяется количеством митохондрий. Увеличивая количество митохондрий в клетке специальными тренировками, мы увеличиваем количество миоглобина и изменяем цвет волокна.

Быстрые и медленные. Классифицируются по активности фермента АТФ-азы и, соответственно, по скорости сокращения мышц. Активность данного фермента наследуется и тренировке не поддается. Каждое волокно имеет свою неизменную активность этого фермента. Освобождение энергии заключенной в АТФ, осуществляется благодаря АТФ-аза. Энергии одной молекулы АТФ достаточно для одного поворота (гребка) миозиновых мостиков. Мостики расцепляются с актиновым филаментом, возвращаются в исходное положение, сцепляются с новым участком актина и делают гребок. Скорость одиночного гребка одинакова у всех мышц. Энергия АТФ в основном требуется для разъединения. Для очередного гребка требуется новая молекула АТФ. В волокнах с высокой АТФ-азной активностью расщепление АТФ происходит быстрее, и за единицу времени происходит большее количество гребков мостиками, то есть мышца сокращается быстрее.

Гликолитические, промежуточные и окислительные. Классифицируются по окислительному потенциалу мышцы, то есть по количеству митохондрий в мышечном волокне. Напомню, что митохондрии – это клеточные органеллы, в которых глюкоза или жир расщепляется до углекислого газа и воды, ресинтезируя АТФ, необходимую для ресинтеза креатинфосфата. Креатинфосфат используется для ресинтеза миофибриллярных молекул АТФ, которые необходимы для мышечного сокращения. Вне митохондрий в мышцах также может происходить расщепление глюкозы до пирувата с ресинтезом АТФ, но при этом образуется молочная кислота, которая закисляет мышцу и вызывает ее утомление.

По этому признаку мышечные волокна подразделяются на 3 группы:

1. Окислительные мышечные волокна. В них масса митохондрий так велика, что существенной прибавки ее в ходе тренировочного процесса уже не происходит.

2. Промежуточные мышечные волокна. В них масса митохондрий значительно снижена, и в мышце в процессе работы накапливается молочная кислота, однако достаточно медленно, и утомляются они гораздо медленнее, чем гликолитические.

3. Гликолитические мышечные волокна. В них очень незначительное количество митохондрий. Поэтому в них преобладает анаэробный гликолиз с накоплением молочной кислоты, отчего они и получили свое название. (Анаэробный гликолиз – расщепление глюкозы без кислорода до молочной кислоты и АТФ; аэробный гликолиз, или окисление – расщепление глюкозы в митохондриях с участием кислорода до углекислого газа, воды и АТФ.)

У не тренирующихся людей обычно быстрые волокна – гликолитические и промежуточные, а медленные – окислительные. Однако при правильных тренировках на увеличение выносливости промежуточные и часть гликолитических волокон можно сделать окислительными, и тогда они, не теряя в силе, перестанут утомляться.

Высокопороговые и низкопороговые. Классифицируются по уровню порога возбудимости двигательных единиц. Мышца сокращается под действием нервного импульса, который имеет электрическую природу. Каждая двигательная единица (ДЕ) включает в себя мотонейрон, аксон и совокупность мышечных волокон. Количество ДЕ у человека остается неизменным на протяжении всей жизни. Двигательные единицы имеют свой порог возбудимости. Если нервный импульс, посылаемый мозгом, имеет величину ниже этого порога, ДЕ пассивна. Если нервный импульс имеет пороговую для этой ДЕ величину или превышает ее, мышечные волокна сокращаются. Низкопороговые ДЕ имеют маленькие мотонейроны, тонкий аксон и сотни иннервируемых медленных мышечных волокон. Высокопороговые ДЕ имеют крупные мотонейроны, толстый аксон и тысячи иннервируемых быстрых мышечных волокон.

Как видите, две из представленных классификаций неизменны на протяжении всей жизни человека вне зависимости от тренировок, а две напрямую зависят именно от тренировок. В отсутствии двигательного режима, например в коме, или долгом нахождении в гипсе даже медленные мышечные волокна теряют свои митохондрии и соответственно миоглобин и становятся белыми и гликолитическими.

Поэтому в настоящее в спортивной науке считается неправильно говорить: «тренировки направленные на гипертрофию быстрых мышечных волокон», или «гиперплазия миофибрилл в медленных мышечных волокнах», хотя еще 10 лет назад это считалось допустимо даже в специализированных научных изданиях. Сейчас если мы говорим о тренировочном воздействии на МВ, то используем только классификацию по окислительному потенциалу мышцы. Классификации совпадают у не тренирующихся и у представителей скоростно-силовых и силовых видов спорта, где цель поднять максимальный вес в единичном повторении. В видах спорта требующих проявления выносливости классификации совпадать не будут.

Для наглядности приведу несколько утрированный, хотя теоритически вполне возможный пример. Сразу оговорюсь, что все цифры условные, и их не надо воспринимать буквально. Представим атлета, у которого лучший результат в жиме лежа 200 кг (без экипировки), 180 кг он может пожать на 3 раза, 150 кг на 10 раз. Из результатов видно, что окислительный потенциал мышц очень низок. Соотношение волокон, предположим, следующее: 90% быстрые, 10% медленные. По окислительному потенциалу 75% гликолитические, 15% промежуточные и 10% окислительные. Наилучших успехов в увеличении мышечной массы спортсмен добивается, когда работает в жиме по 6 повторений. Вес штанги достаточно большой чтобы рекрутировать 75% гликолитических волокон, а окислительный потенциал их настолько низок, что и 6-и повторений достаточно для необходимого закисления мышцы.

Но вот по какой-то причине этот атлет решил максимально увеличить свою выносливость и два месяца по 2-3 раза в день ежедневно работал над увеличением митохондрий в гликолитических и промежуточных МВ. Подробно об этой методике вы можете прочитать в 5-м номере «ЖМ», в моей статье «Тренировка выносливости». Плюс к этому атлет еще поддерживал свой силовой потенциал, выполняя по 1-2 повторениям с околомаксимальным весом раз в 7-10 дней. Два месяца достаточно для предельного насыщения мышц митохондриями. Через два месяца спортсмен проводит тестирование. Оно показывает, что сейчас у него 5% гликолитических волокон, 70% промежуточных и 25% окислительных. То есть гликолитические стали промежуточными, кроме 5% самых высокопороговых, а промежуточные стали окислительными. По активности АТФ-азы соотношение естественно не изменилось, так же 90% быстрые и 10% медленные. 200 кг он выжал на 1 раз, миофибриллы от таких тренировок не выросли, а упасть результату он не дал, используя в тренировках ММУ. 180 кг он выжал на 8 раз, а 150 кг на 25 раз. Огромное количество новых митохондрий «съедало» молочную кислоту не давая мышцам закислиться, что значительно увеличило их функциональность.

Теперь нашему атлету для увеличения мышечной массы работа на 6 повторений практически ничего не даст. Она задействует в нужном режиме только 5% оставшихся гликолитических волокон. Сейчас ему придется работать минимум по 15 повторений в подходе, чтобы добиться необходимого для роста мышечной массы закисления мышц. И, дополнительно, включить в тренировку стато-динамические упражнения, поскольку только они способствуют гипертрофии окислительных мышечных волокон, которых у него теперь 25%, и игнорировать их уже нецелесообразно.

Как мы видим, один и тот же человек вынужден использовать абсолютно разные тренировочные программы для гипертрофии своих быстрых мышечных волокон после изменения их окислительного потенциала! Вот поэтому говорить о тренировочном воздействии на типы волокон, используя классификацию по активности АТФ-зы, считается некорректным. Только классификация по окислительным способностям мышц!

Окислительные мышечные волокна

Сколько делать повторений, чтобы раскачать окислительные мышечные волокна ?

В прошлой статье я рассказывал о белых мышечных волокнах, теперь настало время красных, т.к. они тоже дают большой вклад в развитие максимальных объёмов. Работая несколько лет тренером, я заметил, что всего процентов 10 спортсменов тренируют их, а большинство даже и не знают о том, что у них потенциал для развития такой же, как и у белых.

Тренировка медленных мышечных волокон

Опять же не буду вас путать большим объёмом непонятных для вас терминов, просто скажу, как их нужно тренировать. Если кому-то интересно, почему именно так, можете почитать профессора Силуянова.

Я выделяю 4 основных правила для развития этих волокон:

1.Время нахождения под нагрузкой должно быть от 30 до 50 секунд.

2.Частичная амплитуда. Мышцы нельзя расслаблять, они должны быть постоянно в напряжении. Это важно для максимального закисления молочной кислотой. Во время подхода вы должны испытывать чувство жжения.

3.Медленная скорость повторений.

4.Вес должен быть 30-50% от разового максимума. Иначе вы не сможете выполнить необходимый объём работы.

Сколько делать подходов для медленных мышечных волокон ?

Подходов должно быть от 2 до 5, с отдыхом между ними не менее 5 минут. Но тут не просто подходы, а они тройные. Сейчас поясню.

Делаете подход в диапазоне 30-50 секунд, добиваетесь сильного жжения, останавливаете подход, отдыхаете 30 секунд, и снова приступаем к выполнению, потом 30 секунд и третий такой же подход. Вот теперь мы выполнили 1 длинный тройной подход, их должно быть от 2 до 5 за тренировку. Плюс таких тренировок в том, что их можно выполнять дома. К примеру, отжимания от пола или подъем небольших гантелей для развития дельт, бицепсов и т.д.

Когда их тренировать?

Я вижу тут 2 варианта:

1.Тренировать их после тренировки быстрых мышечных волокон. Сначала заканчиваете тренировку белых, только потом приступаем к красным, это очень важный момент!

2.Делать периодизацию.

На 1-й неделе тренируем белые (малое количество повторений, вес 70-90%, взрывной стиль, отказ в диапазоне 7-30 секунд).

На 2-й недели красные (Небольшой вес отягощения 30-50%, медленные и частичные повторения, время под нагрузкой 30-50 секунд).

Друзья пробуйте, экспериментируйте, кто не пробовал. Могу сказать, что эта схема вам поможет преодолеть плато в вашем прогрессе.

Окислительные мышечные волокна дают неплохой вклад в увеличении объёма мускулатуры, и если вы никогда их не тренировали, то это поможет вам накинуть дополнительные сантиметры в обхвате.

Типы мышечных волокон

Типы волокон скелетных мышц

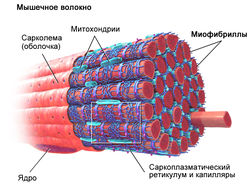

Устройство мышечного волокна

Устройство мышечного волокнаМышечное волокно является структурной единицей мышечной ткани, которое состоит из:

- миофибрилл (сократительных элементов)

- митохондрий (энергопродукция)

- ядер (регуляция)

- сарколемы (соединительно-тканной оболочки)

- саркоплазматический или эндоплазматический ретикулум (депо кальция, необходимого для возбуждения миофибриллы)

- капилляры (поставка питательных веществ и кислорода)

У людей все волокна скелетных мышц имеют разные механические и метаболические свойства. Различные типы мышечных волокон определяют по максимальной скорости их сокращения (быстрой и медленной) и главного метаболического пути, который они используют для образования АТФ (окислительный и гликолитический). Мышечные волокна в целом делятся на:

- I тип: медленные окислительные (МО) — медленные, тонкие, слабые, неутомляемые мышечные волокна. Низкий порог активации мотонейрона. Волокна I типа хорошо кровоснабжаются и имеют большее количество миоглобина, что придает им характерный красный цвет (красные волокна). Они также отличаются наличием многочисленных крупных митохондрий, содержащих ферменты окислительного фосфорилирования. Хотя в медленных волокнах больше миозина, чем в быстрых мышечных волокнах, они содержат меньше фермента АТФазы и медленнее сокращаются. Иннервация обеспечивается малыми а-мотонейронами спинного мозга. Благодаря низкой скорости сокращения они больше приспособлены к длительным нагрузкам, что, например, очень важно для поддержания позы.

- II тип: быстрые гликолитические волокна — толще, чем мышечные волокна I типа, отличаются быстрыми сокращениями, развивают большую силу и быстрее утомляются. Эти волокна хуже кровоснабжаются и имеют меньше митохондрий, липидов и миоглобина. В литературе они описываются как белые волокна. В отличие от медленных волокон, быстрые волокна содержат в основном ферменты анаэробного окисления и больше миофибрилл. Эти миофибриллы отличаются меньшим содержанием миозина, который, однако, сокращается быстрее и лучше метаболизирует аденозинтрифосфат (АТФ). Кроме того, в этих волокнах лучше выражен саркоплазматический ретикулум. Благодаря высокой скорости сокращения и быстрой утомляемости эти волокна способны на кратковременную работу. Иннервация осуществляется большими а-мотонейронами спинного мозга. Эти волокна делятся на:

- IIа тип: быстрые окислительно-гликолитические (БОГ) или просто быстрые окислительные — промежуточные волокна, средней толщины. Более выносливы, чем волокна IIb типа, но утомляются быстрее, чем волокна I типа. Способны к выраженному сокращению, при этом развивают среднюю силу. Источниками энергии являются как окислительные, так анаэробные механизмы (быстрые окислительные волокна).

- IIb тип: быстрые гликолитические волокна (БР) — крупные, быстрые, сильные, быстроутомляемые мышечные волокна, с высоким порогом активации мотонейрона. Активируются при кратковременных нагрузках и развивают большую силу. Получают энергию через процессы анаэробного окисления, источником энергии является гликоген. В этих волокнах обнаруживают большое количество гликогена и мало митохондрий.

Поскольку скорость сокращения самых быстрых мышечных волокон несколько выше, чем скорость сокращений волокон IIb типа, самые быстрые волокна называются в литературе волокнами IIх типа (Friedman, 2007).

Иногда выделяют волокна IIс типа — эти волокна не похожи на волокна ни I, ни II типа. Они проявляют как окислительную, так и гликолитическую активность и представлены лишь в небольшом количестве (около 1 %). В зависимости от типа тренировок они могут переходить в волокна I или II типа (Seidenspinner, 2005).

Мышечные волокна возбуждаемые одним мотонейроном входят в состав одной двигательной единицы (ДЕ). Скелетные мышцы человека состоят из ДЕ всех трех типов. Одни из них включают преимущественно медленные ДЕ, другие — быстрые, третьи — и те, и другие.

| Критерий разделения | I типа | IIa типа | IIb типа |

|---|---|---|---|

| Скорость сокращения (определяется по миозиновой АТФазе). | Медленные (частота нервных импульсов до 25 Гц) | Средняя (25-50 Гц) | Быстрые (частота нервных импульсов 50-100 Гц) |

| Обмен веществ (определяется по ферментам аэробных процессов, по ферментам митохондрий: сукцинатдегидрогеназе или СДГ) | Окислительный (с кислородом) | Смешанный | Гликолитический (без кислорода) |

| Цвет (зависит от количества миоглобина) | Красные (много миоглобина и митохондрий) | Светло-красный (красный) | Белые (мало миоглобина и митохондрий) |

| Порог активации | Низкий | Средний | Высокий |

| Диаметр | 50 мкм | 80 мкм | 100 мкм |

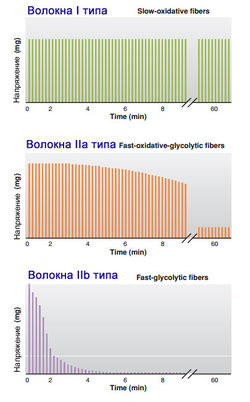

| Утомление (при постоянной нагрузке) | Снижение силы на 50% через несколько часов | Снижение силы на 50% через 10 мин | Снижение силы на 50% через 1,5 мин |

Быстрые и медленные мышечные волокна

Развитие мышечной усталости у волокон различных типов.

Развитие мышечной усталости у волокон различных типов.Классифицируются по активности фермента миозиновой АТФ-азы и, соответственно, по скорости сокращения мышц. Волокна, содержащие миозин с высокой активностью АТФазы, относят к быстрым волокнам, а те, что содержат миозин с более низкой активностью АТФазы, — к медленным.

Активность АТФазы наследуется и тренировки не влияют на соотношение быстрых и медленных волокон. Освобождение энергии, заключенной в АТФ, осуществляется благодаря АТФ-азе. Энергии одной молекулы АТФ достаточно для одного поворота (гребка) миозиновых мостиков. Мостики расцепляются с актиновым филаментом, возвращаются в исходное положение, сцепляются с новым участком актина и делают гребок. Скорость одиночного гребка одинакова у всех мышц. Для очередного гребка требуется новая молекула АТФ. В волокнах с высокой АТФ-азной активностью расщепление АТФ происходит быстрее, и за единицу времени происходит большее количество гребков мостиками, то есть мышца сокращается быстрее и, соответственно, сильнее.

Активность АТФазы наследуется и тренировки не влияют на соотношение быстрых и медленных волокон. Освобождение энергии, заключенной в АТФ, осуществляется благодаря АТФ-азе. Энергии одной молекулы АТФ достаточно для одного поворота (гребка) миозиновых мостиков. Мостики расцепляются с актиновым филаментом, возвращаются в исходное положение, сцепляются с новым участком актина и делают гребок. Скорость одиночного гребка одинакова у всех мышц. Для очередного гребка требуется новая молекула АТФ. В волокнах с высокой АТФ-азной активностью расщепление АТФ происходит быстрее, и за единицу времени происходит большее количество гребков мостиками, то есть мышца сокращается быстрее и, соответственно, сильнее.

Читайте подробнее: сокращение скелетных мышц.

Медленные окислительные волокна содержат множество митохондрий и обладают высокой способностью к окислительному фосфорилированию. Эти волокна могут содержать значительное количество липидов, но меньшее количество гликогена. Большая часть АТФ, произведенного такими волокнами, зависит от снабжения крови кислородом и топливных молекул. Эти волокна окружают многочисленные капилляры. Они также содержат большое количество связывающего кислород миоглобина, который увеличивает поглощение кислорода тканями и способствует небольшому внутриклеточному накоплению кислорода. Миоглобин придает темно-красный цвет, поэтому окислительные волокна часто называют красными мышечными волокнами.

В быстрых волокнах, также названных гликолитическими волокнами, напротив, содержится мало митохондрий, но они обладают высокой концентрацией гликолитических ферментов и большим запасом гликогена. Из-за ограниченного использования кислорода их окружает относительно небольшое количество капилляров, и они содержат мало миоглобина. Их называют белыми мышечными волокнами вследствие их более светлого цвета по сравнению с красными окислительными волокнами.

Гликолитические, промежуточные и окислительные волокна

Гликолитические волокна, как правило, намного больше в диаметре, чем окислительные волокна. Чем больше диаметр, тем больше максимальное растяжение, которого они могут достичь (т.е. тем они сильнее).

Классифицируются по окислительному потенциалу мышцы, то есть по количеству митохондрий в мышечном волокне. Митохондрии – это клеточные органеллы, в которых глюкоза или жир расщепляется до углекислого газа и воды, ресинтезируя АТФ, необходимую для ресинтеза креатинфосфата. Креатинфосфат используется для ресинтеза миофибриллярных молекул АТФ, которые используются для мышечного сокращения. Вне митохондрий в мышцах также может происходить расщепление глюкозы до пирувата с ресинтезом АТФ, но при этом образуется молочная кислота, которая закисляет мышцу и вызывает ее утомление.

По этому признаку мышечные волокна подразделяются на три группы:

- Окислительные мышечные волокна. В них масса митохондрий так велика, что существенной прибавки ее в ходе тренировочного процесса уже не происходит.

- Промежуточные мышечные волокна. В них масса митохондрий значительно снижена, и в мышце в процессе работы накапливается молочная кислота, однако достаточно медленно, и утомляются они гораздо медленнее, чем гликолитические.

- Гликолитические мышечные волокна имеют очень незначительное количество митохондрий. Поэтому в них преобладает анаэробный гликолиз с накоплением молочной кислоты, отчего они и получили свое название.

У не тренирующихся людей обычно быстрые волокна — гликолитические и промежуточные, а медленные – окислительные. Однако при правильных тренировках на увеличение выносливости быстрые мышечные волокна превращаются из гликолитических в промежуточные. Также возможен переход промежуточных волокон в окислительные. При силовых тренировках промежуточные волокна могут переходить в гликолитические. При этом соотношение медленных и быстрых волокон генетически предопределено практически не меняется вне зависимости от тренировок (переход не более 1-3%).

У не тренирующихся людей обычно быстрые волокна — гликолитические и промежуточные, а медленные – окислительные. Однако при правильных тренировках на увеличение выносливости быстрые мышечные волокна превращаются из гликолитических в промежуточные. Также возможен переход промежуточных волокон в окислительные. При силовых тренировках промежуточные волокна могут переходить в гликолитические. При этом соотношение медленных и быстрых волокон генетически предопределено практически не меняется вне зависимости от тренировок (переход не более 1-3%).

- анаэробный гликолиз – расщепление глюкозы без кислорода до молочной кислоты с ресинтезом АТФ;

- аэробный гликолиз, или окисление, – расщепление пирувата в митохондриях с участием кислорода до углекислого газа, воды и ресинтезом АТФ.

Свойства различных типов мышечных волокон. Для классификации мышечных волокон в тексте использована система 1, но также приведены и названия, используемые в других системах

Срез мышечных волокон I (темные) и IIa (светлые) и IIb/IIx типа (А) у пожилых и (B) молодых людей. С возрастом количество волокон II типа сокращается. Окраска АТФазы миозина.

Срез мышечных волокон I (темные) и IIa (светлые) и IIb/IIx типа (А) у пожилых и (B) молодых людей. С возрастом количество волокон II типа сокращается. Окраска АТФазы миозина.Система 1 | Медленные окислительные (МО) волокна | Быстрые окислительно-гликолитические (БОГ) волокна | Быстрые гликолитические (БГ) волокна |

Система 2 | Медленно сокращающиеся | Быстро сокращающиеся А | Быстро сокращающиеся В |

Система 3 | Тип I | Тип IIа | Тип IIb |

Основной источник образования АТФ | Окислительное фосфорилирование | Окислительное фосфорилирование | Анаэробный гликолиз |

Тип миозиновой АТФ-азной активности | Медленный | Быстрый | Быстрый |

Митохондрии | Много | Много | Много |

Содержание миоглобина | Высокое (красные мышцы) | Высокое (красные мышцы) | Низкое (белые мышцы) |

Активность гликолитических ферментов | Низкая | Промежуточная | Высокая |

Содержание гликогена | Низкое | Промежуточное | Высокое |

Диаметр волокна | Малый | Промежуточный | Большой |

Размер моторной единицы | Малый | Промежуточный | Большой |

Скорость сокращения | Низкая | Высокая | Высокая |

Сила моторной единицы | Низкая | Высокая | Высокая |

Капилляры | Много | Много | Мало |

Скорость наступления усталости | Медленная | Промежуточная | Быстрая |

Двигательная единица — это один мотонейрон и иннервируемые им мышечные волокна. Когда МО мотонейрон стимулирует свои волокна, сокращается гораздо меньше мышечных волокон, чем когда свои волокна стимулирует мотонейрон БГ. Следовательно, двигательные БГ волокна достигают пикового напряжения быстрее и, взятые вместе, развивают большее усилие, чем МО волокна.

Волокна скелетных мышц различаются также по их способности противостоять усталости. Утомление БГ волокон происходит быстрее, тогда как МО волокна очень устойчивы к усталости. Быстро окисляющиеся волокна обладают промежуточной способностью сопротивляться усталости. Характеристики различных типов волокон скелетных мышц отображены в табл. 1.

Все мышцы человека обладают разным процентным соотношением БГ и МО мышечных волокон. В зависимости от доли имеющихся типов волокон, мышцы могут значительно различаться по максимальной скорости сокращения, силе и утомляемости. Например, в икроножных мышцах наблюдается преобладание БГ волокон, придающее им способность к сильному и быстрому сокращению, которое используется, например, при прыжках. С другой стороны, в камбаловидной мышце больше МО мышечных волокон, и она используется при длительной активности мышц ног.

В целом, МО мышечные волокна обладают высоким уровнем аэробной выносливости. Способность поддерживать мышечную активность в течение длительного времени известна как мышечная выносливость. Так как МО волокна обладают высокой аэробной выносливостью, они чаще всего задействуются во время нагрузок на выносливость (например, в марафонском беге) и во время большинства повседневных занятий, где требования к мышечной силе невысоки (например, ходьба).

БГ мышечные волокна, с другой стороны, обладают относительно низкой аэробной выносливостью. При нормальной, малоинтенсивной деятельности БГ волокна используются довольно редко, но при «взрывных» нагрузках они преобладают. Предполагается, что они активизируются, когда во время физической нагрузки оказывается превышен анаэробный порог; тогда уровень молочной кислоты в крови и в мышечных волокнах начинает повышаться немного раньше.

БОГ двигательные единицы генерируют гораздо большую силу, чем МО двигательные единицы, но они легко устают из-за своей ограниченной выносливости. Поэтому БОГ волокна, по всей видимости, используются в основном при непродолжительной интенсивной нагрузке на выносливость, например при пробежке на 1 милю или заплыве на 400 м.

Как было доказано, спортивные тренировки не меняют относительное соотношение БГ и МО волокон. По всей видимости, напротив, — это почти полностью определяется генетическим наследованием, и это, в свою очередь, может определять основные спортивные способности разных людей. С практической точки зрения двигательный нерв определяет тип мышечных волокон в двигательной единице. Если нерв, иннервирующий медленную двигательную единицу, отрезать и соединить с другим нервным волокном, иннервирующим быструю двигательную единицу, эта прежде быстрая двигательная единица может постепенно измениться и стать медленной. Варьирующиеся доли волокон разных типов в четырехглавых мышцах некоторых спортсменов, представляющих различные виды спорта, показаны в табл. 2.

Многие люди интересуются конными скачками. Лошади также участвуют в Олимпийских играх ~ естественно, не одни. Финская лошадь (ее мышцы примерно на 70% состоят из быстрых волокон) может бежать со скоростью 12,5 м/с, в то время как лошадь для состязаний на короткие дистанции (быстрые волокна составляют около 90% ее мышц) может развить скорость 20 м/с — это явный признак различия их свойств, которые развивались в течение многих поколений.

Таблица 2. Процентное соотношение МО и БГ волокон в четырехглавых мышцах спортсменов по сравнению с обычным человеком

Медленные окислительные волокна (%) | Быстрые гликолитические волокна (%) | |

Бегуны на марафонскую дистанцию | 82 | 18 |

Тяжелоатлеты | 45 | 55 |

Спринтеры | 37 | 63 |

Обычный человек | 45 | 55 |

В мышечном веретене мышц также содержатся совершенно разные типы мышечных волокон. Эти структуры воспринимают напряжение мышц. Чувствительность мышечных веретен может быть отрегулирована при сокращении их особых интрафузальных мышечных волокон. Веретена расположены параллельно основной мышце или экстра-фузальным волокнам. Уровнем сокращения интрафузальных мышечных волокон в веретенах управляют гамма-мотонейроны, тогда как альфа-мотонейроны регулируют экстра-фузальные мышечные волокна, которые непосредственно отвечают за сокращение мышц.

Высокопороговые и низкопороговые волокна

Классифицируются по уровню порога возбудимости двигательных единиц. Мышца сокращается под действием нервных импульсов, которые имеют электрическую природу. Каждая двигательная единица (ДЕ) включает в себя мотонейрон, аксон и совокупность мышечных волокон. Количество ДЕ у человека остается неизменным на протяжении всей жизни. Двигательные единицы имеют свой порог возбудимости. Если нервные импульсы, посылаемые мозгом, имеют частоту ниже этого порога, ДЕ пассивна. Если нервные импульсы имеют пороговую для этой ДЕ величину или превышают ее, мышечные волокна активируются и начинают сокращаться. Низкопороговые ДЕ имеют маленькие мотонейроны, тонкий аксон и сотни иннервируемых медленных мышечных волокон. Высокопороговые ДЕ имеют крупные мотонейроны, толстый аксон и тысячи иннервируемых быстрых мышечных волокон.

Медленные окислительные волокна относятся к низкопороговым (возбуждаются при незначительной нагрузке). Быстрые волокна относятся к высокопороговым (включатся только при интенсивной нагрузке).

Эндокринология и мышечные волокна

Существование различных типов мышечных волокон обеспечивает значительную гетерогенность тканей скелетных мышц и их способность выполнять разнообразные функциональные задачи. Иммуногистохимический и биохимический анализ скелетных мышц показал, что такое структурно-функциональное разнообразие мышечных волокон обусловлено существованием широкого спектра изоформ миозина. Миозин — молекула, от которой наряду с актином зависит мышечное сокращение. Молекула миозина состоит из двух тяжелых цепей (МуНС) и четырех легких цепей (MyLC) (Schiaffino, Reggiani, 1996; Pette, Staron, 1997). Тяжелые цепи миозина представлены несколькими изоформами, от свойств которых зависят скоростно-силовые качества мышечных волокон.

В скелетных мышцах взрослого человека происходит экспрессия четырех наиболее важных изоформ МуНС: MyHCip, MyHCIIA, MyHCIIX/IID и МуНСПВ. Каждая изоформа характеризуется специфической скоростью сокращения и развиваемым усилием. Волокна, содержащие MyHCI, отличаются низкой скоростью сокращения и развивают меньшее усилие по сравнению с волокнами, содержащими MyHCIIA, ИХ и IIB. Среди волокон, состоящих из быстрых МуНС, наиболее быстрыми и сильными являются те, которые построены из МуНСПВ, за ними следуют волокна, в состав которых входят МуНСИХ и MyHCIIA (Bottineli et al., 1994a, 1994b).

Занятия физическими упражнениями могут приводить к существенным изменениям сократительных свойств скелетных мышц. Принято считать, что тренировка выносливости сопровождается увеличением количества медленных изоформ миозина (Baumann et al., 1987; Schaub et al., 1989). В то же время силовая тренировка вызывает увеличение MyHCIIA и уменьшение МуНСПХ (Staron et al., 1991; Adams et al., 1993; Andersen J.L. et al., 1994; Fry et al., 1994; Kraemer et al., 1995; Kadi, Thorncll, 1999; Andersen J.L., Aagaard, 2000). Кроме того, предполагается, что мышечные волокна, содержащие МуНСИХ, у основной массы людей очень редко вовлекаются в выполнение работы в процессе обычной ежедневной активности. Если они начинают вовлекаться в выполнение работы, например в процессе физической тренировки, то превращаются в волокна, содержащие MyHCIIA (волокна, включающие эту изоформу тяжелых цепей миозина, обладают большей выносливостью по сравнению с волокнами типа ИХ) (Goldspink G. et al., 1991; Staron et al., 1991; Kraemer et al., 1995). Во время тренировки мышечной силы или выносливости происходит значительное изменение гормонального фона скелетных мышц, которое является мощным сигналом, способным запустить процесс изменения содержания изоформ миозина в мышцах, подвергающихся физической нагрузке.

В некоторых экспериментах на животных после применения андрогенных анаболических стероидов наблюдали изменение соотношения изоформ тяжелых цепей миозина в сторону увеличения медленных изоформ (Fritzshe et al., 1994; Czesla ct al., 1997). Сообщалось об увеличении доли волокон, содержащих MyHCIIA, наряду с сокращением количества волокон, содержащих МуНСПВ, в ряде скелетных мышц грызунов после применения андрогенных анаболических стероидов (Eggington, 1987; Dimauro et al., 1992). Однако сообщалось также о том, что андрогенные стероиды вызывают уменьшение доли мышечных волокон, содержащих MyHCIIA, по отношению к волокнам, состоящим из МуНСПВ (Kelly et al., 1985; Lyons et al., 1986; Salmons, 1992). Эти результаты говорят о том, что характер воздействия андрогенных анаболических стероидов на сократительные способности может зависеть от типа мышц и у различных видов может быть разным. Действительно, существуют и другие данные, свидетельствующие об отсутствии какого-либо воздействия андрогенных анаболических стероидов по соотношение мышечных волокон, содержащих различные изоформы МуНС. Например, в экспериментах на животных чрезмерная нагрузка мышц вызывала увеличение содержания медленных MyHCI, и дополнительное использование андрогенных анаболических стероидов не влияло на характер содержания тяжелых цепей миозина (Boissonneault et al., 1987). Точно так прием андрогенных анаболических стероидон не вызывал изменений сдвига соотношения изоформ МуНС, вызванного экспериментами с обездвиживанием нижней конечности (Tsika et al., 1987). Наконец, не удалось обнаружить никаких различий в соотношении разных изоформ МуНС в трапециевидной мышце хорошо тренированных тяжелоатлетов, принимавших и не принимавших андрогенные анаболические стероиды (Kadi et al., 1999b).

Влияние эстрогенов

Хорошо известен тот факт, что уменьшение развиваемой силы происходит в менопаузе (Greeves et al., 1999; Dionne et al., 2000; Meeuwsen et al., 2000). Ha клеточном уровне показано, что удаление яичников сопровождается изменением соотношения изоформ тяжелых цепей миозина в сторону увеличения медленных волокон и понижением спонтанного бега у крыс (Kadi et al., 2000). В целом изменения соотношения изоформ МуНС имеют следующую тенденцию: МуНС I < IIA < ИХ < ИВ. Эти результаты можно интерпретировать как то, что после удаления яичников происходят общие изменения содержания изоформ МуНС в сторону преобладания медленных изоформ, специфическая стимуляция генов медленных изоформ МуНС, или специфическое подавления генов, кодирующих медленные изоформы МуНС. Если животным с удаленными яичниками позволяли бегать и вводили эстрогены, в составе МуНС не происходило никаких изменений (Kadi et al., 2000). Таким образом, можно предположить, что двигательная активность в сочетании с введением эстрогенов способствуют поддержанию исходного соотношения быстрых и медленных волокон в мышцах.

Влияние соматотропного гормона

Сообщается о том, что прием соматотропного гормона (СТГ) индуцирует увеличение количества МуНСИХ в латеральной широкой мышце бедра у здоровых мужчин старшего возраста (Lange et al., 2002). Изменение соотношения изоформ МуНС в сторону увеличения МуНСИХ авторы исследования рассматривали как “омоложение” состава тяжелых цепей миозина, поскольку старение обычно сопровождается уменьшением доли МуНСИХ в этой группе мышц (Lange et al., 2002). Однако доля МуНСИХ у пациентов с дефицитом СТГ была выше по сравнению с основной массой здорового населения (Daugaard et al., 1999). Более того, после лечения больных с дефицитом СТГ препаратами рекомбинантного гормона роста в течение 6 месяцев у них не было выявлено никаких изменений в соотношении различных изоформ МуНС (Daugaard et al., 1999). Аналогичным образом было показано, что применение СТГ у крыс приводит к существенному увеличению поперечного сечения мышечных волокон типа II в камбаловидной мышце, не оказывая заметного влияния на содержание различных изоформ в составе мышечных волокон (Aroniadou-Anderjaska et al., 1996). Вопрос о том, приводит ли повышение уровня СТГ к изменению соотношения изоформ МуНС в сторону увеличения быстрых изоформ миозина, требует дальнейших исследований.

Влияние гормонов щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы, или тироидные гормоны, оказывают сильное регуляторное воздействие на соотношение различных изоформ тяжелой цепи миозина в составе скелетной мышцы (D’Albis, Butler-Browne, 1993). Показано, что регуляция соотношения МуНС в скелетных мышцах крысы является специфической для пола и типа мышц (Larsson, Yu, 1997). Применение 3.5.3’-трийодтиронина (Т3) приводит к подавлению содержания MyHCI и увеличению содержания MyHCIIA в камбаловидной мышце самцов и самок, тогда как стимуляция содержания МуНСИХ наблюдалась только в мышцах самцов крыс (Larsson, Yu, 1997). Применение Т3 не вызывало никаких изменений в длинном разгибателе пальцев стопы у самцов крыс. В то же время в аналогичной ситуации в той же мышце у самок отмечалось достоверное изменение соотношения изоформ MyHCIIA и ИВ в пользу увеличения последней (Larsson, Yu, 1997). В целом эти результаты показывают, что сократительные качества скелетных мышц находятся под контролем ряда гормонов и ростовых факторов и изменение гормонального фона в этих мышцах при выполнении физических упражнений может быть в определенной степени ответственным за изменение характеристик мышцы в соответствии с физиологическими потребностями. Становится все более очевидным, что изменения структуры и функции мышц, происходящие под влиянием изменений гормонального фона, могут зависеть от пола и типа мышц.

Заключение

Были рассмотрены лишь отдельные аспекты значения специфических гормонов и ростовых факторов в регуляции некоторых важных параметров мышц, определяющих спортивные показатели. Эта сфера мышечной физиологии только начинает развиваться и здесь еще многое предстоит открыть прежде чем станет понятно взаимоотношение различных факторов, принимающих участие в разнообразных процессах адаптации скелетных мышц к различным видам двигательной активности. Последов

Классификация мышечных волокон » Спортивный Мурманск

Всем известно, что каждый человек имеет индивидуальную мышечную композицию, то есть только ему присущее сочетание мышечных клеток (волокон) разных типов во всех скелетных мышцах. Вот только классификаций этих типов волокон несколько и они не всегда совпадают. Какие же классификации сейчас приняты?

Всем известно, что каждый человек имеет индивидуальную мышечную композицию, то есть только ему присущее сочетание мышечных клеток (волокон) разных типов во всех скелетных мышцах. Вот только классификаций этих типов волокон несколько и они не всегда совпадают. Какие же классификации сейчас приняты?

Мышечные волокна делятся:

1. На белые и красные

2. На быстрые и медленные

3. На гликолитические, промежуточные и окислительные

4. На высокопороговые и низкопороговые.

Разберем все подробно.

Белые и красные. На поперечном сечении мышечное волокно может иметь различный цвет. Он зависит от количества мышечного пигмента миоглобина в саркоплазме мышечного волокна. Если содержание миоглобина в мышечном волокне большое, то волокно имеет красно-бурый цвет. Если миоглобина мало, то бледно-розовый. У человека почти в каждой мышце содержатся белые и красные волокна, а так же волокна слабо пигментированные. Миоглобин используется для транспортировки кислорода внутри волокна от поверхности к митохондриям, соответственно его количество определяется количеством митохондрий. Увеличивая количество митохондрий в клетке специальными тренировками, мы увеличиваем количество миоглобина и изменяем цвет волокна.

Быстрые и медленные. Классифицируются по активности фермента АТФ-азы и, соответственно, по скорости сокращения мышц. Активность данного фермента наследуется и тренировке не поддается. Каждое волокно имеет свою неизменную активность этого фермента. Освобождение энергии заключенной в АТФ, осуществляется благодаря АТФ-аза. Энергии одной молекулы АТФ достаточно для одного поворота (гребка) миозиновых мостиков. Мостики расцепляются с актиновым филаментом, возвращаются в исходное положение, сцепляются с новым участком актина и делают гребок. Скорость одиночного гребка одинакова у всех мышц. Энергия АТФ в основном требуется для разъединения. Для очередного гребка требуется новая молекула АТФ. В волокнах с высокой АТФ-азной активностью расщепление АТФ происходит быстрее, и за единицу времени происходит большее количество гребков мостиками, то есть мышца сокращается быстрее.

Гликолитические, промежуточные и окислительные. Классифицируются по окислительному потенциалу мышцы, то есть по количеству митохондрий в мышечном волокне. Напомню, что митохондрии – это клеточные органеллы, в которых глюкоза или жир расщепляется до углекислого газа и воды, ресинтезируя АТФ, необходимую для ресинтеза креатинфосфата. Креатинфосфат используется для ресинтеза миофибриллярных молекул АТФ, которые необходимы для мышечного сокращения. Вне митохондрий в мышцах также может происходить расщепление глюкозы до пирувата с ресинтезом АТФ, но при этом образуется молочная кислота, которая закисляет мышцу и вызывает ее утомление.

По этому признаку мышечные волокна подразделяются на 3 группы:

1. Окислительные мышечные волокна. В них масса митохондрий так велика, что существенной прибавки ее в ходе тренировочного процесса уже не происходит.

2. Промежуточные мышечные волокна. В них масса митохондрий значительно снижена, и в мышце в процессе работы накапливается молочная кислота, однако достаточно медленно, и утомляются они гораздо медленнее, чем гликолитические.

3. Гликолитические мышечные волокна. В них очень незначительное количество митохондрий. Поэтому в них преобладает анаэробный гликолиз с накоплением молочной кислоты, отчего они и получили свое название. (Анаэробный гликолиз – расщепление глюкозы без кислорода до молочной кислоты и АТФ; аэробный гликолиз, или окисление – расщепление глюкозы в митохондриях с участием кислорода до углекислого газа, воды и АТФ.)

У не тренирующихся людей обычно быстрые волокна – гликолитические и промежуточные, а медленные – окислительные. Однако при правильных тренировках на увеличение выносливости промежуточные и часть гликолитических волокон можно сделать окислительными, и тогда они, не теряя в силе, перестанут утомляться.

Высокопороговые и низкопороговые. Классифицируются по уровню порога возбудимости двигательных единиц. Мышца сокращается под действием нервного импульса, который имеет электрическую природу. Каждая двигательная единица (ДЕ) включает в себя мотонейрон, аксон и совокупность мышечных волокон. Количество ДЕ у человека остается неизменным на протяжении всей жизни. Двигательные единицы имеют свой порог возбудимости. Если нервный импульс, посылаемый мозгом, имеет величину ниже этого порога, ДЕ пассивна. Если нервный импульс имеет пороговую для этой ДЕ величину или превышает ее, мышечные волокна сокращаются. Низкопороговые ДЕ имеют маленькие мотонейроны, тонкий аксон и сотни иннервируемых медленных мышечных волокон. Высокопороговые ДЕ имеют крупные мотонейроны, толстый аксон и тысячи иннервируемых быстрых мышечных волокон.

Как видите, две из представленных классификаций неизменны на протяжении всей жизни человека вне зависимости от тренировок, а две напрямую зависят именно от тренировок. В отсутствии двигательного режима, например в коме, или долгом нахождении в гипсе даже медленные мышечные волокна теряют свои митохондрии и соответственно миоглобин и становятся белыми и гликолитическими.

Поэтому в настоящее в спортивной науке считается неправильно говорить: «тренировки направленные на гипертрофию быстрых мышечных волокон», или «гиперплазия миофибрилл в медленных мышечных волокнах», хотя еще 10 лет назад это считалось допустимо даже в специализированных научных изданиях. Сейчас если мы говорим о тренировочном воздействии на МВ, то используем только классификацию по окислительному потенциалу мышцы. Классификации совпадают у не тренирующихся и у представителей скоростно-силовых и силовых видов спорта, где цель поднять максимальный вес в единичном повторении. В видах спорта требующих проявления выносливости классификации совпадать не будут.

Для наглядности приведу несколько утрированный, хотя теоритически вполне возможный пример. Сразу оговорюсь, что все цифры условные, и их не надо воспринимать буквально. Представим атлета, у которого лучший результат в жиме лежа 200 кг (без экипировки), 180 кг он может пожать на 3 раза, 150 кг на 10 раз. Из результатов видно, что окислительный потенциал мышц очень низок. Соотношение волокон, предположим, следующее: 90% быстрые, 10% медленные. По окислительному потенциалу 75% гликолитические, 15% промежуточные и 10% окислительные. Наилучших успехов в увеличении мышечной массы спортсмен добивается, когда работает в жиме по 6 повторений. Вес штанги достаточно большой чтобы рекрутировать 75% гликолитических волокон, а окислительный потенциал их настолько низок, что и 6-и повторений достаточно для необходимого закисления мышцы.

Но вот по какой-то причине этот атлет решил максимально увеличить свою выносливость и два месяца по 2-3 раза в день ежедневно работал над увеличением митохондрий в гликолитических и промежуточных МВ. Подробно об этой методике вы можете прочитать в 5-м номере «ЖМ», в моей статье «Тренировка выносливости». Плюс к этому атлет еще поддерживал свой силовой потенциал, выполняя по 1-2 повторениям с околомаксимальным весом раз в 7-10 дней. Два месяца достаточно для предельного насыщения мышц митохондриями. Через два месяца спортсмен проводит тестирование. Оно показывает, что сейчас у него 5% гликолитических волокон, 70% промежуточных и 25% окислительных. То есть гликолитические стали промежуточными, кроме 5% самых высокопороговых, а промежуточные стали окислительными. По активности АТФ-азы соотношение естественно не изменилось, так же 90% быстрые и 10% медленные. 200 кг он выжал на 1 раз, миофибриллы от таких тренировок не выросли, а упасть результату он не дал, используя в тренировках ММУ. 180 кг он выжал на 8 раз, а 150 кг на 25 раз. Огромное количество новых митохондрий «съедало» молочную кислоту не давая мышцам закислиться, что значительно увеличило их функциональность.

Теперь нашему атлету для увеличения мышечной массы работа на 6 повторений практически ничего не даст. Она задействует в нужном режиме только 5% оставшихся гликолитических волокон.

Сейчас ему придется работать минимум по 15 повторений в подходе, чтобы добиться необходимого для роста мышечной массы закисления мышц. И, дополнительно, включить в тренировку стато-динамические упражнения, поскольку только они способствуют гипертрофии окислительных мышечных волокон, которых у него теперь 25%, и игнорировать их уже нецелесообразно.

Как мы видим, один и тот же человек вынужден использовать абсолютно разные тренировочные программы для гипертрофии своих быстрых мышечных волокон после изменения их окислительного потенциала! Вот поэтому говорить о тренировочном воздействии на типы волокон, используя классификацию по активности АТФ-зы, считается некорректным. Только классификация по окислительным способностям мышц!

Prosportlab

Еще раз о количестве повторений

Автор: Антонов Андрей

Сайт: ironworld.ru

Сколько нужно делать

повторений для увеличения мышечной массы? Доктор педагогических наук,

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой

теоретико-методических основ физической культуры и спорта РГУФКа Л.

П. Матвеев в своем учебнике «Теория и методика физической

культуры» («Физкультура и спорт», 1991 г.) на этот

вопрос отвечает так: «…от 5–6 до 8–10 повторений

до отказа, чему соответствует отягощение, составляющее примерно

70–80% от индивидуального максимального».

Арнольд

Шварценеггер в своем знаменитом трехтомнике «Энциклопедия

современного бодибилдинга» («Физкультура и спорт»,

1993 г.), написанным в соавторстве с Биллом Доббинсом, называет

следующие цифры: 8–12 повторений для верхней части тела и 12–15

для ног, «и выполнять каждый подход „до отказа” –

до тех пор, пока мышцы станут неспособны сделать хотя бы еще один

повтор».

Джо Вейдер в своей работе «Бодибилдинг.

Фундаментальный курс» («Уайдер спорт-СУ», 1993 г.)

пишет: «Исследования показали, что для увеличения мышечных

объемов необходимо выполнять не менее 6 и не более 15 повторений в

подходе. Если вы делаете меньше, чем 6 повторений, то развиваете

силу, а если больше 15, то выносливость мышц. Начинающие культуристы

должны практиковать 8–12 повторений в 1–3 подходах».

Примерно те же цифры нам называют на многочисленных курсах

фитнес-тренеров, только немного повышая нижнюю границу. Обычно до

8-ми повторений.

А что говорит нам практика? Более 10 лет я

проработал тренером в фитнес-клубе. И практика показывает, что есть

определенная категория людей, которые категорически отказываются

расти, выполняя указанные количества повторений, несмотря на

энтузиазм и полное соблюдение всех сопутствующих рекомендаций, таких

как полноценный отдых между тренировками, повышенное содержание белка

в рационе, дополнительная витаминизация и т. д. Другие прогрессируют,

но только от определенного количества повторений в этом диапазоне. А

диапазон большой. 6 повторений и 15 – это огромная разница, и

искать оптимальное количество повторений эмпирическим путем слишком

долго.

А ведь на самом деле все не так уж и сложно, если мы

вспомним, что у всех людей строго индивидуальная мышечная композиция.

Мышечные волокна можно классифицировать по двум основным

критериям. Первый – по активности фермента АТФ-азы и,

соответственно, по скорости сокращения мышц – на быстрые и

медленные мышечные волокна. Активность данного фермента наследуется и

тренировке не поддается.

Вторая классификация – по

количеству митохондрий в мышечном волокне. Напомню, что митохондрии –

это клеточные органеллы, в которых глюкоза, а если быть совсем точным

– пируват – продукт неполного распада глюкозы,

расщепляется до углекислого газа и воды, выделяя АТФ, необходимую для

мышечного сокращения, и при этом не закисляя мышцу. Вне митохондрий в

мышцах также может происходить расщепление пирувата до АТФ, но при

этом образуется молочная кислота, которая закисляет мышцу и

способствует ее утомлению.

По этому признаку мышечные волокна

подразделяются на 3 группы:

1. Окислительные мышечные

волокна. В них масса митохондрий так велика, что существенной

прибавки ее в ходе тренировочного процесса уже не происходит.

2. Промежуточные мышечные волокна. В них масса митохондрий

значительно снижена, и в мышце в процессе работы накапливается

молочная кислота, однако достаточно медленно, и утомляются они

гораздо медленнее, чем гликолитические.

3. Гликолитические

мышечные волокна. В них очень незначительное количество митохондрий.

Поэтому в них преобладает анаэробный гликолиз с накоплением молочной

кислоты, отчего они и получили свое название. (Анаэробный гликолиз –

расщепление глюкозы без кислорода до молочной кислоты и АТФ; аэробный

гликолиз, или окисление – расщепление глюкозы в митохондриях с

участием кислорода до углекислого газа, воды и АТФ.)

У не

тренирующихся людей обычно быстрые волокна – гликолитические и

промежуточные, а медленные – окислительные. Однако при

правильных тренировках на увеличение выносливости промежуточные и

часть гликолитических волокон можно сделать окислительными, и тогда

они, не теряя в силе, перестанут утомляться. Надо заметить, что

резкого перехода волокон из одной группы в другую нет. Он плавный,

как по увеличению активности АТФ-азы, так и по увеличению количества

митохондрий в мышцах, поэтому разделение мышечных волокон на 2 и 3

группы достаточно условное. При необходимости можно было бы еще

увеличить количество групп, но в современной науке это считается

нецелесообразным, поскольку данная классификация удовлетворяет всем

вопросам представителей всех научных направлений.

Еще один

важный термин, который необходимо знать для понимания этого процесса

– это двигательная единица. Мышца сокращается под действием

нервного импульса, который имеет электрическую природу. Каждая

двигательная единица (ДЕ) включает в себя мотонейрон, аксон и

совокупность мышечных волокон. Количество ДЕ у человека остается

неизменным на протяжении всей жизни.

Двигательные единицы

имеют свой порог возбудимости. Если нервный импульс, посылаемый

мозгом, имеет величину менее этого порога, ДЕ пассивна. Если нервный

импульс имеет пороговую для этой ДЕ величину или превышает ее,

мышечные волокна сокращаются. Низкопороговые ДЕ имеют маленькие

мотонейроны, тонкий аксон и сотни иннервируемых медленных мышечных

волокон. Высокопороговые ДЕ имеют крупные мотонейроны, толстый аксон

и тысячи иннервируемых быстрых мышечных волокон. В повседневной жизни

у нас работают в основном медленные волокна и прекрасно с этим

справляются. Мышцы не закисляются, в митохондриях энергетические

субстракты расщепляются до углекислого газа и воды, не образовывая

молочную кислоту, и мышцы, не утомляясь, функционируют на протяжении

целого дня. Быстрые волокна включаются в работу, только если

необходимо проявить значительное мышечное усилие или сделать

ускорение. И при такой нагрузке мы сразу чувствуем закисление мышцы,

отдышку и быстро развивающееся утомление.

Вот, в принципе, и

все, что необходимо знать. Для того чтобы заставить мышечное волокно

расти, мы должны его закислить, чтобы в миофибриллах произошли

структурные изменения, в результате которых после завершения нагрузки

будет запущен механизм гиперплазии.

Так вот, описанная мной

определенная категория людей, отказывающаяся расти, выполняя в

подходе указанный диапазон повторений, имеет исключительно мало

гликолитических и промежуточных МВ. И закислить свои окислительные

волокна ни 6-ю, ни 15-ю повторениями не могут. Мышца работает, но при

этом не тренируется. Митохондрии «съедают» всю молочную

кислоту, и никаких структурных образований в мышце не происходит.

Чтобы закислить окислительные МВ и заставить их расти, необходим

особый режим работы – статодинамический, без мышечного

расслабления. Данный режим работы мышц был разработан в Институте

спорта профессором В. Н. Селуяновым. В этом случае напряженные

мышечные волокна пережимают кровеносные сосуды и блокируют доступ

кислорода с кровью в митохондрии. И мы можем закислить эту категорию

волокон при продолжительности работы 30–60 секунд. Бодибилдеры,

которым необходима максимальная гипертрофия всех мышечных волокон,

эмпирическим путем вышли на этот режим работы – режим

ограниченной амплитуды при постоянном мышечном напряжении, и успешно

его используют, хотя не все понимают механизм его работы.

Ну а

что касается количества мышечных повторений, то выявленный нами

диапазон повторений от 6 до 15 воздействует на гликолитические и

промежуточные МВ. Как же корифеи отечественной науки смогли упустить

ситуацию с мышечной композицией? Да у них просто не стояло такой

цели. Исследования в спорте велись на развитие силы. Рост мышечной

массы отмечался как побочное явление, хотя тщательно фиксировался. И

что самое главное, и о чем все забывают, – исследования в

основном проводились на тяжелоатлетах и метателях далеко не массовых

разрядов, а спортсменах уровня мастера спорта. В результате

естественного отбора на этот уровень выходили спортсмены, имеющие в

своей композиции в основном быстрые мышечные волокна. То есть выборка

испытуемых была крайне некорректна.

Итак, с тренировкой

индивидуумов, имеющих в своей мышечной композиции преимущественно

окислительные волокна, мы разобрались. Сколько же повторений

необходимо делать спортсменам, имеющим в своей композиции в основном

гликолитические и промежуточные волокна? Здесь все просто. Если

преобладают гликолитические, то количество повторений в подходе

должно стремиться к нижнему пределу. У этих спортсменов огромное

количество высокопороговых двигательных единиц, и при работе со

снарядом весом менее 6 повторных максимумов они просто не смогут их

полноценно задействовать. И наоборот, спортсмены, имеющие

преобладающее количество промежуточных волокон, должны стремиться к

верхней границе количества повторений, то есть 15. Так что для

каждого можно найти свое оптимальное количество повторений.

Естественно, что для достижения максимального эффекта надо

прорабатывать все свои волокна. Но основную часть тренировочного

времени – те, которые у вас преобладают.

Как же

практически определить мышечную композицию? Очень неплохой тест

предложил на одном из форумов спортсмен, тренер и врач-эндокринолог

Михаил Клестов. Берется упражнение для тестирования определенной

мышечной группы, например, жим лежа для тестирования грудных мышц и

трицепса, и определяется максимальный вес на 1 ПМ. На следующей

тренировке испытуемому предлагается выполнить максимальное количество

повторений с весом, равным 80% от этой величины. Если количество

повторений от 4 до 7, то в композиции данной группы преобладают

гликолитические волокна, если от 7 до 12, то промежуточные, более 13

– окислительные. Желательно протестировать несколько мышечных

групп, поскольку соотношение волокон в разных мышцах может быть

разным. Современные исследования показали, что в мышечных группах

верхней части тела всегда большее количество быстрых волокон, чем в

мышцах ног (браво, Арнольд!). Соотношение пропорций типов мышечных

волокон в других группах очень индивидуально. Например, у меня

тренировался молодой человек, грудные мышцы и трицепсы которого

максимально реагировали на 6 повторений в подходе, а широчайшие мышцы

и бицепсы – на 10.

Так что ищите и пробуйте. Тестируйте

мышцы на композицию, подбирайте необходимое количество повторений в

подходе, и результат удивит вас самих! Тренировки, если они построены

на знании биохимических процессов, происходящих в мышцах, всегда дают

положительный результат!

Гипертрофия мышц I Обзор различных типов

ru — RUB Изменить- Связаться с нами

- Помощь

- Питание

- Бестселлеры

- Наборы

- Новинки

- Пробники

- Распродажа

- Нет опыта использования добавок?

- Питание Домашняя Страница

- Популярное

- Бестселлеры

- Наборы

- Новинки

- Пробники

- Распродажа

- Нет опыта использования добавок?

- Протеин

- Протеин Домашняя Страница

- Сывороточный протеин

- Молоко и казеин

- Протеин для веганов

- Смеси и формулы

- Аминокислоты

- Аминокислоты Домашняя Страница

- BCAA

- Глyтамин

- L-Карнитин

- Креатин

- Креатин Домашняя Страница

- Моногидрат креатина

- Управление весом тела

- Управление весом тела Домашняя Страница

- Набор массы

- Жиросжигатели

- Диетические шейки

- Добавки для приема до, во время и после тренировки

- Добавки для приема до, во время и после тренировки Домашняя Страница

- До тренировки

- Во время тренировки

- После тренировки

- Углеводы

- Углеводы Домашняя Страница

- Энергетические добавки

- Энергетические батончики

- Энергетические гели

- Энергетические напитки

- Еда и закуски

- Еда и закуски Домашняя Страница

- Протеиновые батончики

- Ореховые пасты

- Ароматизаторы и сахарозаменители

- Протеиновые напитки

- Заменители питания

- Еда

- Протеиновые закуски

- Витамины и минералы

- Витамины и минералы Домашняя Страница

- Мультивитамины

- Витаминные добавки

- Минералы

- Клетчатка и незаменимые жиры

- Клетчатка и незаменимые жиры Домашняя Страница

- Добавки с клетчаткой

- Растения, травы и нутриенты

- Омега 3 и рыбий жир

- Аксессуары

- Аксессуары Домашняя Страница

- Бутылки и шейкеры

- Контейнеры для еды

- Мерные ложки и тубы

- Аксессуары для тренировок

- Одежда

- Одежда Домашняя Страница

- Мужская одежда

- Мужская одежда Домашняя Страница

- Новинки

- Футболки и топы

- Куртки и жилеты

- Толстовки и худи

- Спортивные штаны

- Майки

- Шорты

- Шорты для плавания

- Нижнее бельё и носки

- Вся Одежда

- Женская одежда

- Женская одежда Домашняя Страница

- Новинки

- Спортивные леггинсы

- Спортивные Бюстгальтеры

- Куртки и жилеты

- Толстовки и худи

- Спортивные штаны

- Футболки и топы

- Спортивные Шорты

- Майки

- Нижнее бельё и носки

- Вся Одежда

- Коллекции одежды

- Коллекции одежды Домашняя Страница

- Новинки

- Бестселлеры