Пронация и супинация стопы в беге

Пронация и супинация – это важные факторы, и каждый бегун должен знать эти составляющие биомеханики хотя бы в общих чертах. Но, как выяснилось, начинающие бегуны наталкиваются на ряд неточностей. А иногда попадаются грубые и противоречивые ошибки при описании биомеханических процессов, происходящих при беге. Постараемся исправить ситуацию, объяснить все просто и не углубляясь сильно в медицинскую терминологию.

Пронация стопы

Пронацией называют естественное амортизационное движение стопы и голеностопа (если речь идет о беге), призванное смягчить контакт с твердой поверхностью и распределить ударную нагрузку. Пронация – это не одно движение, а три разных, которые происходят почти одновременно (со сложными названиями: эверсия, абдукция и дорсифлексия).

Говоря простым языком, процесс пронации включает в себя:

- Уплощение свода стопы

- Небольшое движение качения голеностопного сустава внутрь (к центральной линии тела)

- Небольшое выворачивание передней части стопы наружу.

Пронация играет важную роль в случае, когда стопа приземляется на пятку. При другом способе приземления, на переднюю часть стопы, пронация становится менее значимой.

Степень пронации, как правило, коррелирует с высотой свода (медиального продольного свода) стопы. Низкий свод стопы (плоскостопие разной степени) свидетельствует о сильной пронации, а слишком высокий – о недостаточной.

Классический способ узнать, какой у вас свод стопы – это отпечаток мокрой ноги на листе картона или бумаги, известный среди бегунов, как «мокрый тест». Но стоит помнить, что таким образом мы узнаем только строение ступни. Высота свода стопы – это статическое измерение, а для подбора беговых кроссовок лучше проводить динамический видео-анализ на беговой дорожке. Также можно попробовать сделать снимок ног сзади, когда они стоят ровно, и по нему оценить, насколько пяточная кость наклонена от вертикальной оси внутрь или наружу.

Виды пронации стопы и подбор беговых кроссовок

Собственно, выбор беговых кроссовок основан на том, что, имея сильную пронацию (избыточную, гиперпронацию), необходимо использовать обувь с усиленной поддержкой на внутренней части подошвы и, возможно, с разного рода клиновидными вставками и специальными стельками. А при недостаточной пронации (гипопронации) – наоборот, кроссовки, способствующие лучшей амортизации внутренней пяточной части. Кроме этого, остальные части подошвы также имеют некоторые изменения в конструкции, потому что «выход» происходит через разные зоны ступней.

Цель всех ухищрений – компенсировать природную неспособность амортизировать ударные нагрузки и предотвратить возможные травмы. При сильном отклонении от нормы неправильная работа голеностопа ведет также к неестественным нагрузкам всех остальных суставов, а еще к болям в спине, голове и пр.

В большей степени все это справедливо для жесткой, неправильной техники бега с приземлением на пятку.

Если длительное время бегать с гиперпронацией (а это самый частый случай), не компенсируя её конструкцией обуви или техникой бега, то это может привести, например, к чрезмерному смещению коленной чашечки и формированию колена бегуна Это приводит к истиранию (эрозии) хряща коленной чашечки (хондромаляции пателлы).

Супинация стопы

Пронация всегда предшествует супинации – обратному процессу, отвечающему за отталкивание стопы. Эти два процесса являются основными и сосуществуют как инь и ян.

Супинация объединяет все те же движения элементов ноги, которые происходят при пронации, но теперь уже в обратном порядке и направлении. Супинация тоже может быть излишней, как ни странно. К примеру, гипопронация может быть вызвана именно излишней супинацией (гиперсупинацией).

Что надо запомнить

Иногда, что бы не путаться и не путать других, употребляется всего два термина — это гиперпронация и гиперсупинация. Между ними, разумеется, находится нейтральный тип стопы, который считается нормальным.

В период одного шага успевает произойти множество действий, включая положение динамического равновесия между пронацией и супинацией. А главной мышцей, контролирующей все это дело, является задняя большеберцовая мышца. Она работает как на растяжение (при контакте ступни с поверхностью), так и на сжатие (для мощного отталкивания в период супинации).

Ко всему этому примешиваются и другие факторы, такие, как Х-образное или О-образное искривление ног. Это также сильно может влиять на постановку стопы (варусная постановка стопы или вальгусная постановка стопы). Поэтому изучите нюансы биомеханики своих ног, всеми доступными способами, включая посещение спортивных врачей (в идеале) и специализированных беговых центров. И не экономьте на беговой обуви, в случае наличия каких-либо особенностей работы ног.

Загрузка…

Загрузка…Супинация, пронация и их влияние на скорость бега

Нечаев В.И.

врач-ортопед высшей категории

руководитель медицинского отдела ООО «ПОСТУПЬ»

С точки зрения биомеханики, стопа – это начальное и конечное звено двигательной цепи, звено, во многом определяющее эффективность наших мышечных усилий при передвижении. Великий Артур Лидьярд писал: «Дайте мне молодого бегуна, толкающегося прямо вперёд, и я сделаю из него чемпиона». В беге скорость и, в конечном счёте, выносливость во многом определяются эффективностью отталкивания: насколько точно вперёд направлен вектор толчкового усилия со стороны стопы.

Эта «скучная» биомеханика

Детально описывать биомеханику стопы – неблагодарное дело: хотя эти знания необходимы всем спортсменам, тренерам, спортивным врачам, но читать будут только особо любознательные единицы. Итак, имеются два основных, противоположных по направлению, движения стопы: супинация и пронация. Эти естественные движения во многом предопределяют рессорные и толчковые свойства стопы. В норме во время одного бегового шага положение супинации стопа принимает дважды: 1 – в момент касания грунта и 2 – в заключительном периоде отталкивания пальцами. Движение супинации сопровождается поворотом (ротацией) тыла стопы кнаружи, подъёмом продольного свода, укорочением стопы, «замыканием» её суставов. Всё это приводит к формированию из структур стопы «жёсткого рычага». Определённая степень жёсткости необходима стопе для принятия на себя веса тела в первый момент постановки ноги на грунт, а также для обеспечения эффективного отталкивания и придания телу чётко направленного движения вперёд. В то же время, слишком сильная супинация стопы в момент приземления резко ограничивает её рессорные возможности, порождает бег с избыточными вертикальными колебаниями тела (неэкономичный, «гарцующий» бег). Такая техника бега несёт свой набор патологий.

Перейти в каталог

Но особенно чревата последствиями избыточная пронация. При пронации стопа вращается кнутри, становится более плоской, длинной и более гибкой (мобильной). Движение пронации обеспечивает сглаживание удара при постановке стопы на опорную поверхность (рессорная функция), а в период полного контакта – возможность приспособления к неровностям грунта (балансировочная функция).

Шаговый цикл включает в себя события, происходящие между касанием пяткой опоры и отрывом пальцев от грунта. В норме стопа приходит в соприкосновение с опорой в слегка супинированном положении, касаясь грунта наружно-задним (латеральным) краем пятки. Затем, по мере переноса веса тела на ногу и увеличения площади контакта пятки, задний отдел стопы слегка пронируется (пятка наклоняется кнутри).

При этом пиковая нагрузка смещается через центр пятки на её внутренне-передний отдел (см. позиции 1-2 на рисунке, зелёная зона). Движение пронации продолжается вплоть до полного контакта подошвенной поверхности стопы с плоскостью опоры. При этом площадь опоры увеличивается, а задний и средний отделы стопы слегка поворачиваются кнутри. В результате внутренний продольный свод, принимая на себя нагрузку, опускается и максимально уплощается, как бы «рессорит» (см. позицию 2 на рисунке, зелёная зона).

Таким образом, перераспределяя вес тела с наружного на внутренний отдел стопы, движение пронации сглаживает пиковую нагрузку, возникающую при приземлении, и тем самым обеспечивает естественную рессорную функцию стопы. Одновременно пронация способствует адаптации стопы к возможным неровностям грунта.

После достижения полного контакта подошвенной поверхности стопы с опорой тело бегуна проходит над стопой. Стопа в это время начинает движение супинации (ресупинироваться) и тем самым готовиться к отталкиванию. К концу периода опоры стопа должна успеть вернуться из положения пронации в нейтральную позицию (положение динамического равновесия между пронацией и супинацией).

С отрывом пятки начинается период отталкивания, сопровождающийся дальнейшей супинацией стопы. При этом стопа укорачивается, её суставы «замыкаются», образуя «жёсткий рычаг» для совершения отталкивания и продвижения тела вперёд. Такова последовательность событий в норме.

Однако, если стопа при опоре излишне пронируется и не успевает вернуться в нейтральное положение до момента отрыва пятки (см. позиции 2-3 на рисунке, красная штриховка), то движение ресупинации продолжается и в периоде отталкивания (см. позиции 3-4 на рисунке, красная штриховка). Эта затянутая по глубине и времени пронация не позволяет сформировать из структур стопы и всей толчковой ноги «жёсткого рычага», что резко снижает эффективность отталкивания и приводит к быстрому росту утомления. Следовательно, пронация стопы в её нормально объёме – это «безусловно, хорошо», но гиперпронация – «безусловно, плохо».

Гиперпронация – кто виноват и как с этим бороться?

Главной мышцей, контролирующей, контролирующей объём пронации и обеспечивающей поддержание оптимальной высоты медиального продольного свода во все фазы шагового цикла, является задняя большеберцовая мышца. Располагаясь глубоко под икроножным мышечным комплексом, эта мышца крепится к верхним 2/3 внутреннего (медиального) гребня большеберцовой кости. Именно здесь проецируются боли при хронической перегрузке данной мышцы (периостопатия гребня большеберцовой кости). Толстое сухожилие мышцы спускается с голени на стопу и поддерживает снизу ладьевидную кость – «замковый камень» медиального продольного свода.

Кроме этого, задняя большеберцовая мышца имеет многочисленные сухожильные прикрепления практически ко всем костям предплюсны, а также к основаниям трёх первых плюсневых костей. Сухожилие этой мышцы напоминает руку с множеством пальцев, которые тянутся под стопой, поддерживая её своды и связывая вместе кости предплюсны (Т. Майерс. Анатомические поезда, 2007).

В начале периода опоры эта мощная мышца работает «на растяжение» (в эксцентрическом режиме), вытормаживая скорость и глубину естественной пронации. Затем, сокращаясь и поднимая своды, она во многом предопределяет эффективность всего процесса отталкивания. Любое «проседание» ладьевидной кости или наклон кнутри пяточной кости (вальгусная позиция пяток) натягивает сухожилие данной мышцы и рефлекторно вызывает её функциональное ослабление. «Кошачья» мягкость приземления и мощность отталкивания обязаны именно задней большеберцовой мышце. Эта же замечательная мышца обеспечивает «подкрутку» мяча при ударе по воротам. Она же через мышечно-фасциальные цепи («анатомические поезда») связывает стопу с мышцами височно-нижнечелюстного сустава. Поэтому отсутствие коренных зубов («пятёрки», «семёрки» и, особенно, «шестёрки»), некорректные стоматологические вмешательства, нарушения прикуса и т.п. приводят к рефлекторному ослаблению задней большеберцовой мышцы, что, в свою очередь, может ухудшать технику бега и высоту прыжка. С другой стороны, уплощение сводов стопы может нарушать прикус, ограничивать подвижность шейного отдела, способствовать возникновению головных болей. В целом, благодаря этим связям, стискивание зубов на финише не способствует результату.

Избыточная пронация стопы (например, при уплощении сводов, повышенной гибкости, плоско-вальгусной или «псевдополой» стопе, а также – как последствие небольших подвывихов голеностопного сустава и других суставов стопы) уже исходно проявляется характерными особенностями техники бега/ходьбы спортсмена. У «счастливых» обладателей гиперпронации стопа как бы излишне «прилипает» к дорожке. При развитии утомления картина резко усугубляется: появляется подгибание колена, ещё большая пронация и «застаивание» на опорной ноге, избыточные боковые колебания корпуса (вектор толчкового усилия меняет направление на касательное к линии передвижения). В этой ситуации для поддержания необходимой скорости передвижения атлет будет вынужден подключать добавочные мышечные группы и, соответственно, ещё более утомляться.

Один из ведущих специалистов мира в области спортивной медицины Дэвид Лиф*(США) недавно рассказывал автору этих строк, как он смотрит телерепортажи с престижных марафонов: «Когда до финиша 5-6 км и в «головке» остаётся только несколько человек, я смотрю, кто из спортсменов как опирается на стопу: как только свод стопы начинает «сваливаться» в гиперпронацию (вниз и кнутри), так метров через 600-800 этот бегун «вываливается» из группы». Дело в том, что появление гиперпронации стопы выдаёт крайнюю степень утомления мышц спортсмена и одновременно делает его бег крайне неэкономичным, что и забирает последние силы атлета. Кстати, в своей клинике Дэвид Лиф в целях реабилитации и профилактики повреждений активно использует индивидуальные ортезы стопы – стельки, очень похожие на наши Формтотикс. Он лечит спортивные травмы без таблеток и шприцев, руками, Глубочайшие знания анатомии, неврологии и физиологии движений позволяют ему творить волшебство, в считанные минуты убирая проблемы, мучавшие спортсменов месяцами.

Следует сказать, что движения супинации/пронации не ограничиваются только стопой и голенью. Через вилку голеностопного сустава эти движения передаются на колено, бедро, таз и поясницу. Так, в период опоры в норме колено должно слегка отклоняться к средней линии тела. Однако, при гиперпронации стопы происходит выраженное отклонение колена опорной ноги кнутри с избыточной внутренней ротацией бедра и значительным увеличением угла Q. В результате, в период опоры боковые мышцы (абдукторы бедра и таза) вынуждены вначале «вытормаживать» эту чрезмерную внутреннюю ротацию, а в период отталкивания – затрачивать дополнительные усилия по «выравниванию» колена, спрямлению осей голени и бедра в попытке направить усилия отталкивания прямо вперёд.

Кроме того, такое избыточное отклонение колена кнутри, к средней линии тела, ведёт к чрезмерному смещению коленной чашечки кнаружи и прижатию её к наружному мыщелку бедра. Эта ситуация лежит в основе формирования «колена бегуна» – истиранию (эрозии) хряща коленной чашечки (хондромаляции пателлы), очень широко распространённой стойкой патологии колена. По данным литературы, боли «где-то под коленной чашечкой» – это наиболее частая проблема для бегунов со стажем.

У меня был друг по марафонской сборной Володя Липатов. Замечательный парень, душа компании (светлая ему память). Вместе мы протопали не одну тысячу километров. Его уплощённые гиперпронированные стопы, соответствующие особенности техники бега и постоянные проблемы ног могли бы служить яркой иллюстрацией к этому разделу. Показав как-то в молодости результат порядка 2:17, что было очень прилично для середины 70-ых, всю остальную карьеру бегуна-марафонца он мучился с ногами. В тренировках у него постоянно что-то побаливало: то стопы, то ахиллы, то голени, а во время соревнований постоянно «забивались» бёдра. «Доктор, до 15-го несло, а потом бёдра налились, и всё… Здоровья вагон, а бежать не могу, ноги прилипают к асфальту!» По мере утомления он «подседал» на ноге, появлялась «утиная походка» – вперевалочку: его начинало качать из стороны в сторону, корпус и плечи «заваливались» в сторону опорной ноги. Естественно, что при такой энергоёмкой технике передвижения поддержание прежней скорости бега требовало от спортсмена титанических волевых усилий. Терпеть Вова умел, но, как писал в те годы В. Высоцкий, «воля волей, когда сил невпроворот…» Эти особенности работы стопы и техники бега Липатова и приводили его к постоянным неудачам в стартах.

Таким образом, атлеты с выраженной гиперсупинацией и, особенно, гиперпронацией стоп – это, как правило, люди с высоким риском постоянных повреждений и формированием стойких болевых синдромов. Карьера таких спортсменов чаще всего не слишком успешна. Часто ли встречаются такие нарушения биомеханики стоп у легкоатлетов? Достаточно, как минимум у 2/3 профи, обращавшихся к автору этих строк по поводу хронических болей в ногах и пояснице, в той или иной мере имелась избыточная пронация стоп.

Эффективные индивидуальные стельки призваны, видимо, в первую очередь, ограничивать скоростьи глубину избыточной пронации (мягко «вытормаживать», не нарушая движения пронации как такового).

Обеспечивая нормализацию биомеханики всей нижней конечности, таза и поясницы, такая умная стелька должна направлять усилия отталкивания «прямо вперёд», к рекордам и победам.

*Д. Лиф – основоположник спортивного направления в прикладной кинезиологии и хиропрактике. Принимал активное участие в подготовке более 30 медалистов Олимпийских Игр, 3 года был спортивным врачом английской национальной Футбольной лиги, 4 года – врачом итальянской футбольной команды «Интер».

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ:

Путь к успеху — специализированные упражнения в армрестлинге (тренинг от Игоря Мазуренко) # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

В последние годы в силовой тренировке преобладают специализированные упражнения с использованием тренажеров, находящихся в обычном спортивном зале и специально оборудованном зале для занятий армрестлингом.

В данной статье мы покажем вам путь к успеху, на примере тренировки с использованием специализированных упражнений в исполнении польского рукоборца Гжегожа Новака из г. Гдыня (Польша). Именно Гжегож является идеальным примером, как можно использовать тренажерный парк для достижения успеха. Конечно все должно сопровождать большое желание и решимость в достижении цели.

Хорошо подобранные к параметрам и возможностям спортсмена, специализированные упражнения позволили Гжегожу добиться успеха на Кубке мира профессионалов Nemiroff World Cup 2009 (3-е место на правой руке в супер тяжёлой весовой категории) и на Чемпионате Европы по армрестлингу в 2010 (2-е место в категории сеньор на левой руке до 110 кг).

Что такое специализированные упражнения?

Это упражнения характерные для данного вида спорта. В случае армрестлинга это упражнения, максимально приближенные к специфике борьбы за столом. В зависимости от потребностей и возможностей каждого спортсмена, следует выбрать конкретные упражнения по следующим трем основным категориям:

- специализированная силовая подготовка

- специализированная подготовка выносливости

- специализированная скоростная подготовка

Несомненно, в выше представленных типах подготовки преимущество имеют силовые специализированные упражнения. Сила – это фактор, влияющий на способ борьбы спортсмена, определяющий технику, которая поможет ему победить соперника. Нижеследующие специализированные упражнения увеличивают силу в углах между плечом и предплечьем, а также во время т.н. бокового нажима. Обратите внимание на факт, что во время силовой подготовки, демонстрируемый Гжегожем Новаком, кроме силовых упражнений значительно увеличивается выносливость. Во время тренировки он уменьшает нагрузку, одновременно увеличивая время удержания, таким образом, увеличивая силовую выносливость мышц, с которыми работает. Такой способ позволяет связкам привыкнуть к большим нагрузкам.

Во время подготовки к Кубку мира профессионалов Nemiroff World Cup 2009 Гжегож Новак делал акцент на упражнения на запястье. В том, что его запястье является чрезвычайно сильным, можно было убедиться во время презентации фильма на сайте www.armpower.net, когда Гжегож демонстрировал пользователям интернета свои максимальные возможности (подъем на запястье 150 кг). Гжегож много внимания отводил работе на запястье и потому позволил себе «расслабиться» в силовых упражнениях, т.н. подъем на бицепс молотковым подхватом. На Nemiroff World Cup 2009 было так заметно превосходство украинского спортсмена Андрея Пушкаря над Гжегожем именно в этих углах. С того момента увеличение силы в этом месте стало основной целью Гжегожа Новака.

Ниже представляем несколько силовых упражнений, которые применяет Гжегож в подготовительный период.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДЪЕМ НА ЗАПЯСТЬЕ

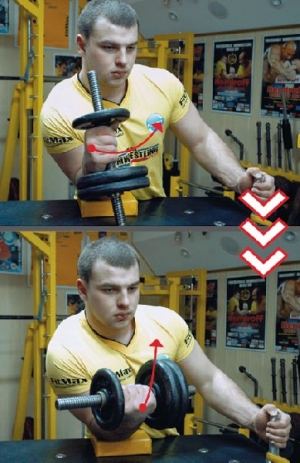

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДЪЕМ НА ЗАПЯСТЬЕ

Специализированный подъем на запястье отличается от обычного тем, что выполняется с использованием специальной эксцентричной гантели (со смещенным центром тяжести). Упор локтя в подлокотник стола. При выполнении упражнения на запястье мышцы бицепса напряжены, делается угол 90º между предплечьем и плечом. Нагрузку следует выбрать так, чтобы выдержать напряжение в углу 30 секунд и так, чтобы движение выполнить 8-10 раз.

Преимуществом этого упражнения перед другими является то, что при укреплении запястья увеличивается сила угла между предплечьем и плечом. Подъем эксцентричной гантели на запястье нагружает также пальцы. Спортсмены, борющиеся со старта (т.е. проигранное положение) или в крюк должны ввести данное упражнение в свой тренировочный цикл.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС МОЛОТКОМ

Подъем на бицепс молотком. Упор локтя в подлокотник. Упражнение похоже на борьбу верхом. Элементы стола (прежде всего его ножки) позволяют спортсмену сделать опору, что в результате имитирует первый этап борьбы. Нагрузка должна быть такой, чтобы спортсмен мог сделать 8-12 повторений. Индикатором хорошо подобранной нагрузки является жестко удержанное запястье. Если запястье не выдерживает нагрузку, надо уменьшить вес.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СУПИНАТОР

Специализированное скручивание запястья внутрь (супинатор) с использованием гантели. Упор локтя в подлокотник стола. При выполнении скручивания мышцы бицепса напряжены, удерживаем вес между предплечьем и плечом в угол 90º. Нагрузку выбирайте так, чтобы напряжение в углу выдержать ровно 30 секунд и так, чтобы сделать 8-12 раз.

Обратите внимание, что на гантели находится неравномерная нагрузка. Это увеличивает напряжение по направлению выполняемого движения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОНАТОР

Специализированное скручивание запястья наружу (пронатор) с использованием кривого грифа гантели. Упор локтя в подлокотник стола. При выполнении скручивания мышцы бицепса напряжены, удерживаем вес между предплечьем и плечом в углу 90º. Нагрузку выбирайте так, чтобы напряжение в угле выдержать ровно 30 секунд и так, чтобы выполнить упражнение 10-12 раз.

Это очень хорошее упражнение для спортсменов, борющихся верхом.

Передача движения пронации и супинации

Запястье можно представить в виде карданаПредставлять запястье как сустав, осуществляющий только сгибание-разгибание и отведение- приведение, является большой ошибкой, которая умаляет его значение в перераспределении вращательной нагрузки с предплечья на кисть при пронации-супинации. Эта ошибка возникает потому, что мы измеряем амплитуду сгибания-разгибания и отведения-приведения, но очень редко — амплитуду пронации-супинации и особенно силу вращения руки с упором.

Через запястье проходят две оси, следовательно, его можно механически представить в виде кардана. Джераламо Кардано (1501-1576), итальянский математик эпохи Возрождения, изобрел этот тип соединения для подвешивания компаса на борту корабля для избежания действия морской качки. Однако подобное соединение стали использовать и в автомобилестроении для передачи вращательного движения между двумя элементами, располагающимися нелинейно в разных плоскостях. Например, для соединения мотора и передних колес. Это суставное соединение содержит две оси (рис. 104), перекрещивающиеся друг с другом, что позволяет передать вращательное движение с первой оси (красная стрелка) на вторую (синяя стрелка), каков бы ни был угол между ними. В этом и заключается роль запястья (рис. 105), которое совмещает работу двух суставов — лучепястного и среднепястного. Лучепястный сустав покрыт хрящом на малом протяжении (рис. 106), где пястный хрящ может легко «убежать» под суставную поверхность лучевой кости (синяя и красная стрелки).

Как усилие проносупинации может быть передано кисти руки, которая скручивает или раскручивает что-либо, прилагая при этом некоторую силу (синяя стрелка) (рис. 105)?

Тут же приходят на ум связки, соединяющие кости предплечья и пястья друг с другом.

- На передней поверхности пястья (рис. 107) связки, направленные косо вверх и кнаружи, приводят пястье в состояние супинации или противодействуют пассивной пронации пястья.

- На задней поверхности пястья (рис. 108) обратное направление связок будет противодействовать супинации и приводить пястье в положение пронации.

Межкостные пястные связки (рис. 109) противодействуют пронации и супинации. Это особо касается первого ряда пястных костей (рис. 110, 111, вид сверху), где мы уже наблюдали противодействие связок при скольжении ладьевидной кости по отношению к полулунной и по отношению ко второму ряду пястных костей при пронации (рис. 110) и супинации (рис. 111).

Связки не обеспечивают достаточной сплоченности костей пястья и передачи пронации-супинации, как это доказали последние сканографические исследования (А. Капанджи). Производилось сканирование запястья с толщиной среза 5 мм в положении проно-супинации, вовлекая мышцы-сгибатели и без их вовлечения. Серия срезов на уровне от нижних концов костей предплечья до первого и второго рядов пястных костей позволила оценить перемещение костей и изменение их пространственного положения.

В первой серии исследований ладонь была слегка зафиксирована, производились пронация и супинация. На уровне предплечья (рис. 112) отклонение от вращательной оси составило 47°30′, тогда как у запястья (рис. 113) — 4°30′. при отсутствии противодействия мышц-сгибателей отклонение от вращательной оси между предплечьем и запястьем составило 47°30′ — 4°30′ = 43°.

Во второй серии исследований рука сильно давила на зафиксированную перекладину (задействовав сгибатели) и производила пронацию-супинацию (рис. 114). Отклонение в области предплечья составило 25°, а у запястья (рис. 115) — 17°. Отклонение от вращательной оси между предплечьем и запястьем составило 25° — 17° = 8°.

Таким образом, противодействие мышцам-сгибателям уменьшилось с 43° до 8°, т.е. только пятая часть сопротивления обеспечивается связками.

На уровне дистального лучелоктевого сустава вывихивающая тенденция при свободной проносупинации (рис. 116) была меньше, чем при проносупинации с применением усилий (рис. 117). На уровне верхнего ряда пястных костей проносупинация с противодействием (рис. 118) вызвала отклонение оси 30°. Также изменилась на 7° вогнутость передней поверхности верхнего ряда пястных костей. Совершенствование методов сканирования позволит лучше изучить модификации элементов запястья при противодействии пронации-супинации. Однако уже сейчас ясно, что мышечное противодействие (особенно сгибателей) обеспечивает монолитность суставов костей запястья. Благодаря перекрещиванию связок пястья (рис. 120, вид спереди; 121, вид сзади) мускулатура производит эффект сцепления в суставном комплексе запястья.

Одновременное противодействие локтевого разгибателя запястья (рис. 122) играет большую роль в удержании тяжа кольцевых связок, что увеличивает монолитность пястных костей первого ряда и дистального лучелоктевого сустава. Также следует отметить, что этот механизм, необходимый для нормального функционирования запястья, можно изучать только на живых.

«Верхняя конечность. Физиология суставов»

А.И. Капанджи