Универсальный бой — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2017; проверки требуют 9 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2017; проверки требуют 9 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Бой.| Универсальный бой | |

|---|---|

| Категория | Комбинированные виды спорта |

| Инвентарь | Спортивная куртка с поясом, штаны специального покроя, специальная обувь, защитные приспособления (перчатки, футы, шлем, капа, щитки, раковина) |

| Год | 1997 |

| Чемпионат мира | 2000 год |

| Название | Международная любительская Федерация «Универсальный бой» (ФИАУ) |

| Год основания | 2000 год |

| Глава федерации | Новиков, Сергей Петрович |

| Веб-сайт | unifight.ru |

| Портал:Боевые искусства | |

Универсальный бой (Русский бой) (англ. Unifight) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Был создан в 1996 году. Первоначально назывался «Русский бой». У истоков этого вида спорта стоял олимпийский чемпион по борьбе дзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Петрович Новиков. Концепцию и правила нового вида спорта подготовил полковник ФСБ Валерий Иванович Харитонов. Поддержку новому виду спорта оказал главнокомандующий Внутренних Войск МВД России Анатолий Афанасьевич Шкирко

В 1997 году российское телевидение начало пропагандировать этот вид спорта в программе «Русский бой». Соревнования вызвали большой интерес в России и за её пределами[1]. Особо заинтересовались этим видом спорта представители силовых структур и спецподразделений.

На международной арене этот вид спорта получил название «Универсальный бой». В 2000 году в Виннице состоялся учредительный конгресс Международной любительской Федерации «Универсальный бой» (ФИАУ). Федерация была зарегистрирована 12 декабря того же года в Париже. Президентом федерации был избран Сергей Новиков.

Впоследствии была создана Международная любительская федерация «Зимний Унифайт»(FIAWU), президентом которой также является Сергей Новиков

Национальные Федерации универсального боя созданы в целом ряде стран СНГ, бывшей Югославии, Чехии, Румынии, Болгарии, Франции и других[1]. Членами Международной любительской федерации являются 32 страны, проведено 13 чемпионатов мира[2].

В 2000 году в Оренбурге был проведён первый чемпионат мира среди мужчин. В 2007 году в Баку был проведён первый чемпионат мира по универсальному бою среди женщин.

Первый этап представляет собой прохождение полосы препятствий. Она может состоять из 7—10 этапов в зависимости от возраста участников и ранга соревнований. В неё могут входить лабиринты, бумы, заборы, сетки, лестницы, барьеры и другие препятствия

После прохождения полосы участники стреляют в цель из пневматического пистолета или пейнтбольного ружья. Затем следует метание в цель ножей. Участники моложе 13 лет вместо стрельбы и метания ножей мечут в цель теннисные мячи[3]. Спортсмен, первым преодолевший полосу препятствий, получает 1 очко.

Через одну минуту после первого этапа следует второй, включающий в себя поединок на ринге или татами. В ходе поединка разрешаются удары, броски, удушения и болевые приёмы. Для участников до 13 лет ударная техника запрещена. Число раундов и их продолжительность зависят от возраста и квалификации участников, этапа соревнований и их ранга. За каждый выигранный раунд спортсмен получает 1 очко. В случае чистой победы встреча заканчивается досрочно. Победа в двоеборье присуждается бойцу, одержавшему досрочную победу на полосе препятствий или в поединке. В противном случае победителем становится спортсмен, набравший в сумме двух видов двоеборья большее число очков

Чемпионаты Европы[править | править код]

???

Чемпионаты мира[править | править код]

- 2000 — Оренбург, 16 стран;

- 2001 — Самара, 20 стран;

- 2002 — Санкт-Петербург, 21 страна;

- 2003 — Киев, Украина, 25 стран;

- 2004 — Подгорица, Сербия, 31 страна;

- 2005 — Санкт-Петербург, 34 страны;

- 2006 — Калининград, 36 стран;

- 2007 — Ташкент, Узбекистан, 32 страны;

- 2008 — Калининград, 36 стран;

- 2009 — Прага, Чехия, 40 стран;

- 2011 — Москва, 35 стран;

- 2012 — Медынь, 30 стран.

???

- Амагов, Адлан Майрбекович (1986) — боец смешанных единоборств, чемпион России по боевому самбо, чемпион мира и Европы по универсальному бою, победитель многих турниров, мастер спорта по рукопашному бою, самбо и комплексному единоборству;

- Дамковский, Артём Геннадьевич (1983) — профессиональный боец смешанного стиля из Белоруссии, чемпион M-1 Global в лёгком весе, многократный чемпион республики по рукопашному бою и панкратиону, призёр чемпионатов мира по универсальному бою;

- Ибрагимов, Тамерлан (1986) — боец смешанных единоборств, призёр чемпионата России по рукопашному бою, чемпион России и Европы по универсальному бою, мастер спорта России, инспектор штаба Управления внутренних дел по городу Грозный.

Ножевой бой — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 июля 2018; проверки требуют 15 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 июля 2018; проверки требуют 15 правок.Ножевой бой, или короткоклинковое фехтование, или ножевое фехтование

На протяжении истории развития ножевого боя, различные школы обучающие работе с ножом развивались по всему миру. Каждая из них имеет свои отличия в зависимости от территориальной расположенности и культуры их происхождения. Эти отличия проявляются в форме клинка, его хвате и соответственно в технических элемента

Филиппинские боевые искусства[править | править код]

Филиппинские боевые искусства основаны на комбинировании различных боевых искусств. Работа с ножом — частный случай филиппинских боевых искусств. На их формирование оказали существенное влияние средневековые войны[1]. Примерами филиппинских боевых искусств являются арнис, кали и другие.

Восточные единоборства[править | править код]

В восточных единоборствах существует несколько национальных школ ножевого боя. Известны филиппинская школа ножевого боя, Индонезийская, Малайская, Бирманская, Тайская, Вьетнамская и многие другие. Примером японской школы ножевого боя является искусство танто-дзюцу.

Современные школы[править | править код]

Армейская система[править | править код]

Армейская система ножевого боя является частью армейского рукопашного боя. Как правило это атакующая система, которая позволяет обучиться работе с холодным оружием в сжатые сроки. Основополагающими факторами при обучении этой системе являются армейские уставы и практический опыт инструкторов

Спортивный ножевой бой[править | править код]

Спортивный ножевой бой существует достаточно давно и берет своё начало от учебных поединков. Инструктор по ножевому бою Быков Роман Юрьевич (г. Новосибирск) даёт такое определение: «Спортивный ножевой бой — это система, использующая макеты короткого холодного оружия для моделирования действий оппонентов при боевом столкновении. Служит для стимулирования изучения работы холодным оружием и уменьшения травматизма на учебных занятиях». [3][источник не указан 2532 дня

Прикладной ножевой бой[править | править код]

Прикладной ножевой бой (изучается защита при помощи ножа от безоружного противника или вооруженного другим оружием, превосходящего физически или технически, защита от группового нападения, защита от противника вооруженного не ножом, а каким-либо другим оружием или предметом, моделируются ситуации уличного нападения и защита от него с помощью ножа). Известные школы ножевого боя, МАКО, Сокол, Blade Brothers, Fratria Fortis, Толпар, Спас. и система ножевого боя СКОПА

Как и много лет назад, нож (или заточка) является непременным атрибутом криминального мира. В случае убийства приемы ножевого боя, как правило, рассчитаны на отвлекающий манёвр и внезапное поражение противника. Однако, кроме убийства, нож часто используется как средство наказания или унижения; есть свидетельства, что во время поножовщины было возможно преднамеренное ослепление противника горизонтальным порезом по глазам

- Симкин Н. Н. «Ближний бой», Физкультура и спорт, 1944

- Травников А. И. Школа ножевого боя. Хваты, боевые стойки, движения, удары, техники защиты и метания боевого ножа. По системе спецназа КГБ. «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», Спб., 2009 г. ISBN 978-5-938-78850-3

- Травников А.И. Школа армейскиго ножевого боя. Академия оперативного карате и рукопашного боя. ИП Вольная Н.Н. Краснодар. 2011.ISBN 978-5-903879-22-9

- Быков Р. Ю. Программа работы по курсу «Спортивный ножевой бой». Наука-НСО, Новосибирск, 2006 г.

- Воюшин К. В. «Ножевой бой „С. П. А. С.“ или Выживает подготовленный», Москва, 2012 г.

- Дон Пентакост «Техника ножевого боя тюрьмы Фолсом»

РУКОПАШНЫЙ БОЙ спортивно-оздоровительного этапа

Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического образования, воспитания и развития, формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.

На тренировках дети знакомятся не только с изучением того или иного приема, но и изучают теоретическую базу. Практические занятия по программе связаны с использованием необходимого спортивного инвентаря и оборудования, что также помогает завлечь ребенка к занятиям рукопашным боем, и повышает его интерес. В теоретических занятиях также используется различная видеотехника (просмотр соревнований и последующий их анализ).

В структуру образовательной программы входят 6 образовательных блоков, каждый из которых реализует отдельную задачу. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта.

1. Практические занятия (общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка)

2. Теоретические занятия

3. Контрольно-переводные испытания (промежуточная аттестация)

4. Соревновательная практика

5. Медицинское обследование

6. Воспитательная работа.

На учебно-тренировочных занятиях обучающиеся знакомятся не только с основами российского рукопашного боя, как вида спорта, но и с культурами единоборств других народов и стран. Анализируются и сравниваются основные принципы обучения, как западных, так и восточных школ. Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности. Так, в работе над освоением базовой техники рукопашного боя, обучающиеся должны добиваться четкого исполнения движений. В процессе обучения опытные тренеры-преподаватели обучат юных спортсменов применять полученные знания в практической деятельности (соревновательной практике).

При систематических занятиях рукопашным боем создаются благоприятные условия, для развития обучающегося, развивается мотивация к познанию, улучшается эмоциональное состояние ребенка. Идет приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок получает не только физическое, но и духовное и интеллектуальное развитие. И что особенно важно, – происходит создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур. Ведется профилактика асоциального поведения обучающегося.

Социальная значимость рукопашного боя проявляется и в воздействии на качество трудовой деятельности, общественные отношения, сферу потребления, организацию досуга, содержание образования.

Имея высокое прикладное значение, рукопашный бой позволяет тем, кто им занимается, легко и быстро овладевать сложными профессиями, добиваться высокой производительности труда. Навыки рукопашного боя и высокий уровень физической подготовки помогает и в боевой обстановке (служба в горячих точках, спецподразделениях и т.д.)

Таким образом, рукопашный бой можно рассматривать как средство формирования физической и духовной гармонии и удовлетворения запросов, как отдельных людей, так и общества в целом.

Славянский стиль самозащиты — Википедия

Славянский стиль самозащиты (СлавСтС) — русский стиль рукопашного боя, отличительной чертой которого является установка на защиту от нападения нескольких противников, максимальное расслабление во время боя, отсутствие захватов за одежду (конечности) и своеобразная ударная техника.

Основателем и руководителем школы славянского стиля самозащиты является доцент кафедры ФН-9 МГТУ им. Н. Э. Баумана Романычев Александр Иванович. Первые наработки были сделаны ещё в 90-х годах прошлого века, официально же школа СлавСтС при МГТУ им. Н. Э. Баумана функционирует с 2003 года. Целью занятий является возрождение у занимающихся интереса к славянской истории и культуре, а также обучение их адекватно реагировать на реальные жизненные ситуации.

Славянский стиль самозащиты представляет собой комплекс методик, направленных на выживание в экстремальных ситуациях. Рукопашный бой является важной, но не единственной составляющей стиля. Тренировки проходят на разных типах покрытия и в разных условиях (в спортивном зале, на земле, на лестничной площадке). Интересной чертой СлавСтС является полное отсутствие «приемов» в традиционном их понимании. Боец не заучивает какие-то конкретные приемы, вместо этого, его обучают думать и принимать верные решения непосредственно во время боя. Благодаря этому, например, боец может быстро адаптироваться для работы с человеком, вооруженным чем угодно (ножом, дубинкой и т. п.). Причем работа против вооруженного человека будет построена точно так же, как и против невооруженного.

В основе стиля лежат народные плясовые движения[источник не указан 2342 дня]восточных славян, а также биомеханика различных направлений русского рукопашного боя. Особенности стиля заключаются в максимальном расслаблении во время боя, отсутствие захватов за одежду (конечности) и своеобразной ударной технике. В отличие от других стилей и систем самообороны в славянском стиле руками и ногами не бьют, а хлещут противника. При ударе получается волна, или, по старой русской терминологии «подхлест». При этом (в отличие, например, от каратэ) отсутствует какая-либо концентрация в конце любого ударного движения. Как и во всех русский стилях рукопашного боя, основополагающая идея заключается в том, чтобы не противопоставлять силе силу. Не пытаться «пересилить» противника, который может оказаться гораздо сильнее физически. Поэтому все усилия, создаваемые нападающим, направляются на него самого или разрушаются в зародыше.[источник не указан 2342 дня]

Славянский стиль самозащиты отличает симметрия движений.[источник не указан 2342 дня] Каждый удар состоит из симметричных во времени и пространстве движений. Каждый удар строится так: вторая его часть выглядит как первая, выполненная в обратном порядке. То же можно сказать и о защите. Траектории движения крайних точек максимально расслабленных конечностей при максимально быстром возврате («потяге») образуют эллипсы.

В последние 20 лет возник большой интерес к различным системам рукопашного боя и спортивным единоборствам. В основном это так называемые «восточные» боевые искусства и единоборства. Однако у славян так же существовала эффективная система рукопашного боя, в силу объективных обстоятельств основательно забытая. Общее, что объединяет все русские системы, — их высокая эффективность, направленность на победу в реальном бою одного со многими противниками, а не в условном спортивном поединке, отсутствие «показательных» ударов и движений.[источник не указан 2342 дня]

Принципы, на которых основана СлавСтС определяют действия во время боя и формат тренировок, основные из них:

- Принцип ощущения противника как единого целого, как массы.

Данный принцип говорит о том, что при работе с партнером или партнерами Ваша задача состоит в том, чтобы не мешать и не препятствовать нападающему, пропуская, скручиваясь, обкатывая, при этом находясь к нему на максимально близком расстоянии. В противном случае оказанное сопротивление приведет к тому, что Ваши действия станут не только жесткими, с применением физической силы, которой у противника может оказаться больше, а у двух, трех человек и подавно, но и раздельными. То есть тем самым будет нарушена непрерывная цепочка движений и ритм их выполнения.

- Принцип выхода на противника

Не важно, сколько противников нападает в настоящий момент, важно, сколько ещё может к ним присоединиться. Поэтому, даже работая с одним человеком, необходимо всегда выходить на второго и чувствовать окружающих. Аналогично можно рассуждать и о конкретных действиях противника: главное — не отреагировать на первое движение, остановить его, главное, уйдя от него, защититься от второго, третьего и так далее.

- Принцип медленной работы

Именно в медленной работе заключается сверхскорость движений, выполняемых на тренировке и в жизненных ситуациях, соответственно. Смысл выполнять движения медленно, а точнее в одном ритме с партнером или партнерами, заключается в том, что само тело начинает искать возможные варианты спасения от нападающего, начинает думать. Кроме того, только медленная работа поможет разобраться и понять те движения, которые на скорости не только не понятны, но порой совершенно не заметны. ещё одним моментом такой работы на занятиях является сведение травматизма к минимуму. А его вероятность действительно очень высока, поскольку большинство ударов направлены в места, поражающие противника, выводящие его из равновесия. Большинство этих ударов запрещено на всевозможных соревнованиях.

- Принцип непрерывности движений

Все движения в славянском стиле основаны на близком контакте с противником. При этом возникает вероятность попасть под удар. Но такое может произойти только в случае остановки. В этот момент защищающийся полностью открывается перед противником. Чтобы избежать этого, необходимо продолжать движение, не останавливаясь, пока нападающий (нападающие) не окажется на земле, и только тогда Вы можете прерваться, чтобы оценить обстановку.

История рукопашного боя в России

Рукопашный бой является очень эффективным средством защиты. И самое интересное, что известен он еще со времен глубокой древности. Вся история человечества так или иначе связана с войнами, завоеваниями стран и боями. И древние правители завоевывали города и страны при помощи известного сегодня рукопашного боя тоже, так как многие воины древности обязательно обучались этому бойцовскому искусству. Не остался в стороне рукопашный бой и у славян. При этом наши предки не просто использовали приемы чужого искусства рукопашного боя, они внесли в него совершенно новые, эффективные элементы. А также рукопашный бой на Руси всегда отличался благодаря мужеству и упорству воинов, благодаря которым противник если не уничтожался, то спасался бегством.

Немного истории

Если говорить об истории становления рукопашного боя в России, одно из первых упоминаний о его эффективности относиться к 1240 году, когда шведы были полностью разбиты нашими войсками возле Невы. После этого, спустя два года русские войска одерживают победу над немцами, и происходит это тоже только при помощи рукопашного боя. Невозможно не отметить и Куликовскую битву, произошедшую в 1380 году. Тогда благодаря искусному рукопашному бою войска Мамая были полностью поражены. Правда, определенных правил боя на тот момент не существовало, и воины основывались на умениях, которые передавались из поколения в поколение.

Определенные правила рукопашного боя в России появляются в 1647 году. Тогда это были даже не отдельные правила, а специальный воинский устав, в котором отводилось место для описания основных приемов рукопашного боя. С того времени обязательно обучение приемам рукопашного боя было во времена Петра Первого и Александра Суворова. Кстати, Суворов даже издал несколько трудов по данной теме. Впоследствии эти материалы были взяты за основу строевой и тактической подготовки.

Кардинально меняется тактика рукопашного боя уже в 20 веке. Его используют обычно только мелкие воинские подразделения, которые сталкиваются с противниками лицом к лицу на поле боя. Рукопашный бой с этого времени также становиться основой для других направлений борьбы, таких как бокс, борьбы или фехтование. Но все же, рукопашный бой не теряет свои позиции наряду с другими видами спорта. В стране открываются специальные секции, в которые принимают молодых людей для обучения приемам рукопашного боя.

Современное время

Во времена СССР, поклонникам различного вида борьбы выбрать было почти не из чего. Вариантов боевых искусств было мало – выделяли бокс, и несколько видов борьбы. В секции принимали детей до 13 лет, иногда до 15, но это редкость. Во время тренировки ребят готовили к соревнованиям, поэтому и оставались в таких секциях только талантливые ребята, которые могли принимать участие и одержать победу. А вот если определенного таланта не было – попасть на тренировки было сложно, если не сказать, что практически невозможно.

Что касается рукопашного боя – в СССР ему обучали только тех людей, которые шли работать в КГБ, в милицию или служить в армию. Естественно для простых граждан такие занятия были не доступны. Такая ситуация продолжалась примерно до середины 60 годов. А вот в середине 60 годов граждане стране впервые узнали о таком искусстве, как каратэ. Точнее слышать об этом искусстве многие могли и раньше, а вот заниматься – о таком никто и не помышлял. С этого момента все изменилось – любой желающий мог посещать при желании платные группы и обучаться восточному боевому искусству. Восточные единоборства очень быстро распространились и уже к середине 70 годов в стране работали группы, в которых обучали каратэ, ушу, айкидо. Несмотря на то, что посещение секций было платным, желающих было много – настолько много, что некоторые тренера для своих занятий арендовали целые стадионы.

Сегодня разнообразных боевых искусств очень много – желающие могут заниматься любым видом борьбы на свое усмотрение. И для этого не нужны особые навыки или определенный талант – желание и напористость вот что необходимо, а уж умения приходят со временем.

Кулачный бой на Руси — Википедия

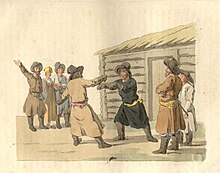

Кулачный бой существует на Руси с глубокой древности. Бои проводились обычно с Масленицы до Троицы, реже с Коляды до Петрова дня.

В России существует собственная воинская состязательно-игровая традиция. Славяне были известны всей Европе как доблестные воины[1]. Так как войны на Руси были частым явлением, каждому мужчине следовало владеть ратными навыками[2]. Начиная с самого раннего возраста дети с помощью разнообразных игр, таких как «царь горы», «на ледяной горке» и «куча-мала», борьбы и метания, постепенно приучались к тому, что нужно уметь постоять за Родину, семью и самих себя. Когда дети становились взрослыми, игры перерастали в настоящие поединки, известные как «кулачные бои».

Первые упоминания о таких поединках были сделаны летописцем Нестором в 1048 году:

| Себо не погански ли живемъ… нравы всяческими льстими, превабляеми отъ Бога, трубами и скоморохи, и гусльми, и русальи; видимъ бо игрища уточена, и людей много множество, яко упихати другъ друга позоры деюще отбеса замышленаго дела[3]. |  |

Кулачные бои часто проходили в Новгороде на Великом мосту, соединявшем новгородский Детинец с Торговой стороной.

Правила и виды кулачного боя[править | править код]

Кулачные бои обычно проводились по праздникам[4] с Рождества до Троицы[5], местами до Петрова дня[6], а разгул боёв начинался во время Масленицы[7]. По количеству участников они делились на: «улица на улицу», «деревня на деревню», «слобода на слободу»[8]. Летом бой проходил на площадях, зимой — на замёрзших реках и озёрах[8]. В боях участвовал и простой народ[8] и торговцы[9].

Существовали виды кулачного боя: «один на один», «стенка на стенку». Считающийся видом кулачного боя «сцеплялка-свалка» в действительности — самостоятельное единоборство, русский аналог панкратиона, бой без правил[10].

Самый древний вид боя — «сцеплялка-свалка», который часто назывался «сцепным боем», «свалкой врассыпную», «свальным боем», «сцепельной схваткой». Представляла собой противостояние бойцов, дравшихся без соблюдения строя каждый сам за себя и против всех. По упоминанию Н. Разина: «Здесь нужно было обладать не только ловкостью и сильным ударом, но и особым хладнокровием»[7].

«Стенка на стенку»Самым распространённым видом кулачного боя был «стенка на стенку». Бой делился на три этапа: сначала дрались мальчишки, после них — неженатые юноши, а в конце стенку ставили и взрослые. Не разрешалось бить лежачего или присевшего, хватать за одежду[7]. Задача каждой стороны состояла в том, чтобы обратить сторону противника в бегство или хотя бы заставить отступать. Стенка, проигравшая «поле» (территорию на которой шёл бой), считалась побеждённой[7]. У каждой «стенки» был свой руководитель — «вожак», «атаман», «боевой староста», «предводитель», «старый чоловик», который определял тактику боя и подбадривал товарищей. У каждой из команд также существовали бойцы «надежы», которые предназначались для того, чтобы разорвать строй противника, вырывая оттуда сразу несколько бойцов. Против таких воинов использовалась специальная тактика: стенка расходилась, впуская «надежу» внутрь, где его ожидали специальные бойцы, и сразу смыкалась, не давая проход стенке противника[7]. Воины, встречавшие «надежу», были опытными мастерами боя «сам на сам».

«Сам на сам», или «один на один», был самым почитаемым видом боя[7]. Он напоминал старый бокс голыми руками в Англии. Но русский вид боя был более мягким, так как существовало правило, запрещающее бить лежачего, тогда как в Англии оно было введено только в 1743 году[10]. Бои «один на один» могли организовываться специальным человеком, а могли быть и стихийными. В первом случае бой назначался на определённый день и время, а вторая разновидность могла проходить в любом месте, где собирался народ: ярмарки, праздники. Поединки «сам на сам» при надобности служили для подтверждения правоты ответчика в судебном деле[3]. Этот способ доказать свою правоту назывался «поле»[3]. «Поле» просуществовало до смерти Ивана Грозного[3].

Русские бойцы использовали только удары кулаками — что нельзя сжать в кулак, то не кулачный бой. Использовались три ударных поверхности, что соответствует трём ударным поверхностям оружия: головки пястных костей (укол оружием), основание кулака со стороны мизинца (рубящий удар оружием), головки основных фаланг (удар обухом). Бить можно было в любую часть тела выше пояса, но старались попадать в голову, в солнечное сплетение («в душу»), и под рёбра («под микитки»)[7]. Никогда не использовалось продолжение поединка на земле (борьба в партере). Существовали определённые правила, по которым было нельзя бить лежачего и человека с кровотечением, использовать любое оружие, следовало драться голыми руками. За несоблюдение норм строго наказывали. Несмотря на строгие правила, поединки иногда заканчивались плачевно: участник мог получить увечье, бывали и смертельные исходы.

Сроки проведения кулачных боёв[править | править код]

На землях восточных славян кулачные бои начинались с наступлением зимы и продолжались обычно до середины лета. Устраивались в воскресные и, главным образом, в праздничные дни и имели большой (по числу участников и зрителей) масштаб на:

- · Николу зимнего (19 декабря),

- · Рождественские святки (7-18 января),

- · Крещение (19 января),

- · Масленицу (конец февраля),

- · Пасхальную неделю (март-апрель),

- · Фомину недели (первое воскресенье после Пасхи),

- · Русальскую неделю (конец мая – начало июня),

- · Ивана Купалу (6-7 июля),

- · Петров день (8 июля).

При этом особенно крупные бои приходились, как правило, на дни Рождественских святок и Масленицы. В целом примерно две трети кулачных боёв приходится на зимний период и около одной трети — на весенне-летний. Кулачные бои во второй половине лета и осенью немногочисленны из-за большого объёма сельскохозяйственных работ по сбор урожая и подготовке домашнего хозяйства к зиме. Бои были приурочены в это время, как правило, к местным престольным праздникам.[11]

Борьба с кулачным боем[править | править код]

Славяне считали покровителем боевых искусств Перуна[1]. После Крещения Руси началась борьба с языческими обрядами, под которые попадали и ратные состязания в честь Перуна[1].

В 1274 году митрополит Кирилл, собрав во Владимире собор, среди других правил постановил: «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать». Духовенство считало кулачные бои богомерзким делом и наказывало участников по церковным законам[3]. Это осуждение привело к тому, что во время правления Фёдора Иоанновича (1584—1598) не было зафиксировано ни одного поединка на кулаках[3]. Само правительство обычно не поощряло, но и не преследовало кулачных боев[3].

Настоящее ограничение кулачных поединков началось в XVII веке. 9 декабря 1641 года Михаил Фёдорович указал: «которыя всякия люди учнутъ биться в Китае, и в Беломъ каменномъ городе и в Земляномъ городе и тех людей имать и приводить в земский приказъ и чинить наказанье»[3]. 20 (30) октября 1684 года вышел указ О запрещеніи стрѣлять въ домахъ изъ ружей, заводить кулачные бои и ѣздить извощикамъ на возжахъ[12], запрещающий кулачные бои и назначающий наказания участникам: «Которые люди изыманы на кулачныхъ бояхъ; и темъ людямъ за те ихъ вины чинить за первый приводъ бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой приводъ бить кнутомъ, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий темъ чинить потомужъ жестокое наказанье, бить кнутомъ и ссылать въ ссылку въ Украйные городы на вечное житье»[3]. 19 (29) марта 1686 года в Высочайше утверждённых статьях объезжим головам [13], для наблюдения за благочинием, включена статья под № 5, относящаяся к кулачным боям и категорически воспрещающая их повсеместно; она говорит: Которые люди изыманы на кулачныхъ бояхъ; и темъ людямъ за те ихъ вины чинить за первый приводъ бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой приводъ бить кнутомъ, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий темъ чинить потомужъ жестокое наказанье, бить кнутомъ и ссылать въ ссылку въ Украйные городы на вечное житье

Однако, несмотря на все указы, кулачные бои продолжали существовать, а участники теперь стали выбирать из своей среды сотского, десятского, которым доверялось следить за исполнением всех правил боя.

Существуют сведения, что Петру I нравилось устраивать кулачные бои, «дабы показать удаль русского народа»[14].

21 июля 1727 г. император Пётр II издал указ о кулачных боях: «кто упадёт, лежащих никого не били бы»[15].

В 1751 году прошли жестокие бои на Миллионной улице, и о них узнала Елизавета Петровна. Императрица пыталась снизить количество опасных поединков и приняла новое постановление, препятствующее их проведению в Санкт-Петербурге и в Москве[3].

При Екатерине II кулачные бои пользовались большой популярностью[14]. Граф Григорий Орлов был хорошим бойцом и часто приглашал известных кулачников помериться с ним силой[14].

Николай I в 1832 году полностью запретил кулачные бои «как забавы вредныя»[3].

После 1917 года кулачный бой был отнесён к пережиткам царского режима и, не став спортивным видом борьбы, уходил из жизни. Кулачные бои продолжались до 1950 годов. Тогда же уголовники стали, вопреки установке, использовать в бою ножи (устраивать поножовщины) и бои «в накулачки» запретили.

В 90-х годах XX века начали осуществляться попытки возродить школы и стили славянских боевых искусств, включающие в том числе и кулачный бой.

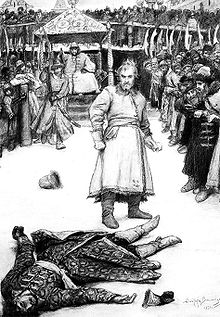

В.Васнецов «Кулачный бой»

В.Васнецов «Кулачный бой»«Повесть временных лет» рассказывает историю Яна Усмошвеца (Кожемяки), убившего перед поединком с печенегом голыми руками быка, а после этого победившего и печенега.

В «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова описывается кулачный поединок между опричником царя Кирибеевичем и купцом Калашниковым. Степан Парамонович Калашников победил, отстояв честь жены, оскорблённую Кирибеевичем, и «постояв за правду до последнева», но был казнён царём Иваном Васильевичем.

Художник Михаил Иванович Песков отразил популярность кулачного боя во времена Ивана Грозного в своей картине «Кулачный бой при Иване IV».

- Сергей Тимофеевич Аксаков описал увиденные им кулачные бои в Казани, на льду озера Кабан в своём «Рассказе о студенческой жизни».

- Мария Семёнова в книге «Бусый волк» описывает кулачный бой между двумя племенами веннов.

- У Виктора Михайловича Васнецова, в числе других иллюстраций к лермонтовской «Песне про купца Калашникова» (1891 г.), есть рисунок углем на бумаге «Кулачный бой», находящийся в настоящее время в Русском музее.

- Б. М. Кустодиев. «Кулачный бой на Москве-реке».

- Максим Горький в романе «Жизнь Матвея Кожемякина» так описал кулачный бой: «Городские ведут бой с хитростями… выдвинут из своей „стенки“ против груди слобожан пяток хороших бойцов, и когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом…»

- Василий Иванович Иголкин (1886-1944) в историко-бытовой повести «Ржевитянка» (М., 2015) так описывал кулачный бой: «На льду реки Волги происходили «кулачки», или стенки, где ржевитяне упражнялись в особом спорте, развивая силу удара кулака. Начиналось по обыкновению с малого возраста. Кучка сопливых мальчишек одной стороны доходила до середины реки и орала в воздух, окликая таких же мальчишек, живущих по ту стороны Волги: «Давай, наша пошел! Давай, пошел!» Это был условный вызов. Оттуда кубарем с горы летела с таким же воплем орава сорванцов…»

- Кулачный бой — душе разгул!

- Не силой бьются, а сноровкой.

- Лежачего не бьют.

- На добром морозце друг другу бока погреть, да носы подрумянить (на Масленицу)[16].

- ↑ 1 2 3 Севостьянов В. М., Бурцев Г. А., Пшеницын А. В. Рукопашный бой. — М.: Дата Стром, 1991. — 190 с. — ISBN 5-7130-0003-6.

- ↑ Рукопашный бой (неопр.) (недоступная ссылка). Кулачный бой. Дата обращения 27 августа 2008. Архивировано 9 февраля 2012 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Русская цивилизация (неопр.) (недоступная ссылка). К истории кулачных боёв. Дата обращения 28 августа 2008. Архивировано 19 мая 2007 года.

- ↑ Энциклопедия Санкт-Петербурга (неопр.). Кулачные бои. Дата обращения 28 августа 2008.

- ↑ Пухова, Христова, 2005, с. 70.

- ↑ Агапкина, 2002, с. 145.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Шатунов М. В. Русская профессиональная драка. — М.: Рипол Классик, 2002. — 558 с. — 7000 экз. — ISBN 5-7905-1363-8.

- ↑ 1 2 3 Rin.ru — проект боевые искусства (неопр.). Кулачные бои на Руси. Дата обращения 28 августа 2008. Архивировано 9 февраля 2012 года.

- ↑ Русская земля-журнал о русской истории и культуре (неопр.). Кулачные бои в Воронежской губернии. Дата обращения 28 августа 2008. Архивировано 9 февраля 2012 года.

- ↑ 1 2 Кулачный бой на Руси // Спортивная жизнь России : ж. — 1998. — № 7.

- ↑ Когда силой мериться пойдём? (неопр.). Когда силой мериться пойдём?. Дата обращения 27 февраля 2018.

- ↑ Указ царя Именный съ боярскимъ приговоромъ. О запрещеніи стрѣлять въ домахъ изъ ружей, заводить кулачные бои и ѣздить извощикамъ на возжахъ. (неопр.).20 (30) октября 1684 года

- ↑ Великіе Государи, Цари и Великіе Князи Iоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ и Великая Государыня, Благовѣрная Царевна и Великая Княжна Софія Алексѣевна всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцы, слушавъ сей выписки въ комнатѣ, указали и Бояре приговорили чинить по сему Своему Государскому указу (неопр.).19 (29) марта 1686 года

- ↑ 1 2 3 Интернет-портал «Легендарный Физтех», «Физтех-центр» (неопр.). Краткий исторический обзор развития бокса как вида спорта. Дата обращения 30 августа 2008. Архивировано 9 февраля 2012 года.

- ↑ Ермаков Н. Я. Пословицы русского народа. СПб: 1894. С. 34.

- ↑ Ровнинский, 1881, с. 223.

- Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. — М.: Индрик, 2002. — 816 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования).

- Бои кулачные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост.: Т. Ф. Пухова, Г. П. Христова. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 249 с.

- Ровнинский Д. Русские народные картинки. Книга V. — СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1881. — 567 с.

- Ville, Antoine de. Pyctomachia Veneta seu pugnorum certamen Venetum ab Antonio de Ville equite Gallo: Venetiis, 1634.

- Куц В. А. Русский кулачный бой. Традиционная и современная культура самозащиты //Связки. Защита. Оружие. СПб.: Астер-Пресс. – 2011.

- Грунтовский А. В. Русский кулачный бой: История, этнография, техника. – ТОО» Технология автоматизированных систем, 1998.