Стадное чувство нашло научное подтверждение — РБК

Люди подвергают себя большей опасности, находясь в толпе. Такое заявление сделали сотрудники Университета Лидса. Они провели исследование, в ходе которого проанализировали характер поведения 365 пешеходов. Эксперимент проходил в наиболее напряженные для уличного движения часы — утренние и вечерние.

Оказалось, что единичные пешеходы в два раза реже подвергают себя потенциальной опасности нежели пешеходы, окруженные другими людьми. В толпе даже прежде очень аккуратные люди ступали на дорогу, когда по ней все еще ехали машины, а на светофоре горел красный фонарь.

Оказалось, что единичные пешеходы в два раза реже подвергают себя потенциальной опасности нежели пешеходы, окруженные другими людьми. В толпе даже прежде очень аккуратные люди ступали на дорогу, когда по ней все еще ехали машины, а на светофоре горел красный фонарь.«В группе пешеходов у индивидов начинают проявляться стадные инстинкты. Повинуясь движению толпы, человек пересекает оживленную улицу, забывая о самосохранении», — рассказал автор исследования, доктор Джолиан Фариа. В «пешеходном стаде» люди делают глупости на дороге в полтора-два с половиной раза чаще, заявил ученый. Кроме того, мужчины примерно в полтора раза чаще повинуются общему движению, нежели женщины.

«Судя по всему, в толпе люди интуитивно чувствуют себя более защищенными, при этом их собственный разум отказывает, пешеходы подвергают свою жизнь глупому риску. Однако в каждом стаде кто-то должен делать первый шаг. Если у животных это вожак, то что сказать о группе обывателей, стоящих на переходе», — поделился выводами доктор Дж.

Специалист выразил мнение, что пешеходы очень напоминают стаю пингвинов. Перед тем как все птицы нырнут с края ледяного обрыва в холодное море, они стоят и мнутся, пока один самый смелый или просто неосторожный пингвин первым решится на «подвиг».

Стадное чувство | Forbes.ru

Настроение американских потребителей начало улучшаться. Вопрос на много миллиардов долларов: если уверенность американцев в завтрашнем дне будет и дальше расти, нужно ли воплощать в жизнь план Барака Обамы по стимулированию экономики стоимостью $787 млрд? Может, рынок исцелит себя сам?

Невнимание к той роли, которую играют в экономике переменчивые настроения потребителей, усугубило кризис, утверждают экономисты Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер. Чтобы поскорее выбраться из ямы, требуется привнести в экономические модели здоровую дозу психологии.

«Нужна правильная структура, равно как и правильное моделирование рынков, — отмечает Акерлоф, в соавторстве с Шиллером написавший недавно книгу «Стадное чувство» (Animal Spirits). — Стоит упустить что-то важное, и вам не избежать ошибок».

— Стоит упустить что-то важное, и вам не избежать ошибок».

Реклама на Forbes

Ортодоксальные экономические модели исходят из того, что потребители действуют рационально. Это не слишком хорошая предпосылка, возражают Акерлоф и Шиллер. Часто решения не имеют ничего общего с рациональностью: самоуверенность, сознательная ложь, наши представления о прошлом, наконец, очень серьезно влияют на принимаемые нами решения.

Внедрение элементов психологии в экономические модели граничит с покушением на основы «нуднейшей науки», как называл экономику шотландский романтик Томас Карлейль. Акерлоф в свои 68 мало похож на иконоборца. Мягкая речь, худоба — в детстве он много болел, заваленный книгами кабинет… И все же у коллег он пользуется огромным авторитетом. Нобелевский лауреат 2001 года, он занимал почетный пост президента Американской экономической ассоциации. Акерлоф 30 лет женат на Джанет Йеллен, которая возглавляла Совет экономических консультантов при президенте США, а сейчас работает председателем Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Прошлой осенью, когда на рынках началась паника, Акерлоф и Шиллер поняли: откладывать «Стадное чувство» в долгий ящик нельзя, и поспешили дописать книгу, начатую еще в 2003 году. В течение 15 лет двое экономистов вели семинары, посвященные «поведенческой» макроэкономике. «Наука должна отталкиваться от наблюдения», — отмечает Шиллер, профессор в Йеле. Иррациональные решения оказались не исключением из правила, но фундаментальной моделью поведения.

Термин «стадное чувство» ввел в экономическую науку Джон Мейнард Кейнс в своей канонической книге «Общая теория занятости, процента и денег». «Стадное чувство» понадобилось Кейнсу для того, чтобы объяснить, как люди принимают иррациональные решения. Впрочем, эта часть теории Кейнса долгое время не пользовалась популярностью: экономисты увлеклись математическими моделями, чтобы придать научную строгость результатам своих исследований.

Акерлоф нисколько не стремится к тому, чтобы дискредитировать математику в глазах экономистов. Совсем наоборот: его тревожит, что большинство экономистов не слишком искушено в математике. Однако при работе над «Стадным чувством» соавторы решили обойтись без математики, чтобы привлечь к своим идеям как можно больше читателей.

Выпускник Массачусетского технологического института, в начале 1960-х Акерлоф был свидетелем того, как Роберт Солоу встряхнул экономическую науку, введя технологический прогресс в важную формулу, объясняющую экономический рост. В 1987 году Солоу получил за эту работу Нобелевскую премию. Своего «Нобеля» Акерлоф получил за работы по информационной асимметрии, при которой одна сторона сделки знает меньше, чем другая. Однако лично его больше всего заинтриговала проблема вынужденной безработицы. Действительно, почему рынок не в состоянии обеспечить работой каждого, кто хочет трудиться за достаточно низкую плату?

В середине 1990-х Акерлоф и Шиллер начали проводить семинары, на которых обсуждались такие фундаментальные вопросы, как происхождение безработицы и причины экономических депрессий. Они подозревали, что самые распространенные модели не учитывают столь существенные факторы, как технологический прогресс, до Солоу не входивший в уравнение экономического роста. В конце концов они выделили несколько факторов, из которых складывается то, что они вслед за Кейнсом назвали «стадным чувством». К числу этих факторов относятся потребительские настроения, обман, справедливость, иллюзии относительно ценности денег и обыденные представления о том, как работает экономика.

Они подозревали, что самые распространенные модели не учитывают столь существенные факторы, как технологический прогресс, до Солоу не входивший в уравнение экономического роста. В конце концов они выделили несколько факторов, из которых складывается то, что они вслед за Кейнсом назвали «стадным чувством». К числу этих факторов относятся потребительские настроения, обман, справедливость, иллюзии относительно ценности денег и обыденные представления о том, как работает экономика.

Настроения — самый фундаментальный фактор, но его труднее всего оценить. С настроениями, или доверием, экономисты работают весьма топорно, говорит Акерлоф. Классический экономист, например, скажет, что настроения рациональны, мол, люди используют информацию, находящуюся у них под рукой, чтобы предсказывать будущее. На самом деле, доказывают Акерлоф и Шиллер, чрезмерный оптимизм искажает способность к здравым суждениям. Когда потребители слишком самоуверенны, у них притупляется чувство опасности и они начинают инвестировать куда попало.

Работает и обратное правило: ухудшение настроений дает непропорционально большой негативный эффект. Доверие падает — рынки замирают. Вследствие этого размывается эффективность мер по стимулированию экономики, обычно используемых правительствами для того, чтобы подстегнуть расходы.

Ежемесячный индекс потребительского оптимизма, рассчитываемый Мичиганским университетом в партнерстве с Reuters, этот самый известный барометр настроений, вырос в апреле до 61,9 по сравнению с 56,3 в феврале. Уверенность в завтрашнем дне растет, но Акерлоф не ждет инвестиционного бума в обозримом будущем. Обыденная история — то, что люди рассказывают друг другу о прошлых экономических событиях, — тоже сильно влияет на решения потребителей.

Экономистов, в чьих моделях не было места настроениям, аферам и тому подобному, саморазрушительное поведение рынков застало врасплох. Бывший председатель ФРС Ален Гринспен ошибочно полагал, что рыночные силы сами справятся с поддержанием порядка. Ничего подобного, подчеркивает Акерлоф. Капиталистическая экономика производит не только то, что нужно людям (при условии, что фирмы работают с прибылью), говорит ученый. Она производит еще и то, что «люди считают нужным». Если потребители готовы покупать таблетку от всех болезней, какой-нибудь предприниматель обязательно выведет ее на рынок — пока не вмешаются регуляторы и не приструнят афериста.

Во времена бума, вызванного избытком оптимизма, по мнению Акерлофа — Шиллера, на рынке должен быть кто-то, например правительство, кто будет сдерживать чрезмерно рьяных игроков и давать по рукам мошенникам. «Избыток оптимизма пробуждает веру в волшебство, — говорит Акерлоф. — Поэтому-то и нужна защита потребителей».

— Поэтому-то и нужна защита потребителей».

Акерлоф отметает возражения, что, мол, регуляторы недостаточно умны, добросовестны и честны, чтобы им можно было доверить заботу о потребителях. Да, за усиление регулирования приходится платить, но платить приходится и за аферы, говорит он. Регулирование проникает во множество сфер нашей жизни. «Капитализм работает потому, что рынки подчиняются всевозможным правилам», — убежден Акерлоф.

Может ли интернет стать в этом подспорьем? В конце концов, любимое словечко многих технологических гуру — это «транспарентность». Предприниматели хвастают, что они способны строить организации с абсолютно прозрачными процессами принятия решений, а это позволяет потребителям эффективнее отслеживать поведение фирм, чем когда-либо прежде.

Хороший пример: новый сайт для трейдеров Kaching.com, запущенный при поддержке таких тяжеловесов Кремниевой долины, как Эндрю Рэчлефф из венчурной компании Benchmark Capital и один из основателей Netscape Communications Марк Андриссен. На этом сайте трейдеры публикуют информацию обо всех своих сделках, включая доводы, использовавшиеся при принятии решений.

На этом сайте трейдеры публикуют информацию обо всех своих сделках, включая доводы, использовавшиеся при принятии решений.

Реклама на Forbes

Акерлоф и Шиллер не верят в то, что интернет способен стать панацеей. Проблема гораздо серьезнее. «Всю свою жизнь в экономике я посвятил тому, чтобы понять, как обеспечить работой всех желающих, — говорит Акерлоф. — Зачастую вся разница между счастьем и несчастьем — это есть у тебя работа или нет. Поэтому-то так важно построить правильную макроэкономическую модель».

Почему кошки живут сами по себе, а не в стае?

- Джейн Палмер

- BBC Earth

Автор фото, Thinkstock

Сейчас домашние кошки не видят никаких преимуществ в стадном существовании, однако обозреватель BBC Earth выяснил, что в будущем это может измениться. Или все-таки нет?

Насколько трудно заставить кошек объединиться в стаю?

Спросите у Дэниэла Миллса, профессора ветеринарной поведенческой медицины из Университета Линкольна (Великобритания).

В своем недавнем исследовании Миллс и его коллега Элис Поттер продемонстрировали, что кошки более независимы и больше любят одиночество, чем собаки.

Трудности, с которыми они столкнулись во время исследования, стали еще одним подтверждением неоднозначной репутации этих животных.

«Заставить их поступать так, как хотите вы, очень непросто, — говорит Миллс. — Они всегда все делают по-своему».

Любой владелец кошки с этим согласится. Но почему же кошки так не хотят сотрудничать ни с себе подобными, ни с человеком?

Или, если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, почему столь многие животные, как дикие, так и домашние, совершенно не против жить в коллективе?

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,Стадо зебр пересекает реку

В природе стадное существование распространено очень широко. Птицы сбиваются в стаи, антилопы гну — в стада, а рыба — в косяки. Да и хищники тоже часто охотятся вместе.

Даже родственники домашней кошки — львы — живут в прайдах.

Представители видов, рискующих стать жертвой хищника, поступают так ради безопасности.

«Это называется эффектом рассеивания», — говорит биолог Крейг Пакер из Университета Миннесоты в Сент-Поле (США).

«Хищник может схватить только одного, а если вас сотня, то шанс быть съеденным снижается до 1%. А когда ты один, то тебя схватят в любом случае», — объясняет он.

Еще одним преимуществом жизни в группе является так называемый эффект множества глаз: чем больше группа потенциальных жертв, тем больше вероятность того, что они заметят приближающегося хищника.

«А чем раньше вы обнаружите хищника, тем больше у вас времени на то, чтобы избежать встречи с ним», — говорит Йенс Краузе из Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия).

Подобная коллективная бдительность имеет и другие преимущества. Так, отдельные особи могут потратить больше времени и энергии на поиск пищи.

Однако дело не только в избегании встреч с хищниками. Животным, живущим в группе, не нужно бродить в поисках подходящей пары, в то время как для одиночек, путешествующих на далекие расстояния, это может быть довольно серьезной проблемой.

Очевидно, что найти себе партнера в стаде или стае намного проще.

Когда у членов группы появляется потомство, его воспитывают всем миром: взрослые особи могут сотрудничать друг с другом, чтобы защитить молодняк или добыть для него пищу.

У многих видов птиц, в том числе у арабской дроздовой тимелии, обитающей в Израиле, птенцы остаются в семейных группах до тех пор, пока не будут готовы к размножению. Они танцуют вместе, купаются вместе и даже дарят друг другу подарки.

Стадное существование также помогает экономить энергию. Птицы в стаях и рыбы в косяках передвигаются более эффективно, чем особи-одиночки.

По тому же самому принципу во время Тур-де-Франс велосипедисты формируют пелотон. «Те, кто находится позади, тратят меньше энергии для того, чтобы развить такую же скорость», — говорит Краузе.

«Те, кто находится позади, тратят меньше энергии для того, чтобы развить такую же скорость», — говорит Краузе.

А еще (это подтвердят летучие мыши и императорские пингвины) сбившись в кучу, гораздо легче сохранить тепло и не замерзнуть.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,Пингвины обычно держатся поближе друг к другу

Учитывая все эти преимущества, кажется странным , что некоторые животные избегают компании себе подобных.

Тем не менее, как видно на примере домашних кошек, стадное существование привлекает далеко не всех.

Для некоторых животных никакие плюсы коллективной жизни не стоят того, чтобы делиться едой.

«Всегда наступает момент, когда непосредственная близость других особей приводит к снижению объема потребляемой пищи», — говорит Джон Фрайкселл, специалист в области интегративной биологии из Гуэлфского университета (Канада).

В этом случае ключевым фактором становится наличие достаточного количества пищи, что, в свою очередь, зависит от того, сколько пищи требуется конкретному животному.

А кошачьи в этом вопросе очень требовательны. Так, например, леопард съедает около 23 кг мяса раз в несколько дней.

Как правило, конкуренция за пищу среди диких кошек очень высока, и поэтому леопарды предпочитают жить и охотиться в одиночку.

Тем не менее из этого правила есть одно исключение — львы. По словам Пакера, который занимается изучением африканских львов на протяжении уже почти 50 лет, этим животным очень важно иметь собственную территорию.

В покрытой травой саванне имеются места, которые могут служить идеальным укрытием для ловли добычи, и у животных, которые контролируют эти территории, значительно больше шансов выжить.

«Они просто вынуждены вести социальный образ жизни, чтобы доминировать на своей территории и изгонять конкурентов. При этом выигрывает большая по размеру стая», — говорит Пакер.

Это успешное сосуществование возможно потому, что одной убитой львом жертвы — антилопы гну или зебры — достаточно для того, чтобы накормить сразу несколько самок.

«Размер добычи позволяет им жить в группах, однако на самом деле их к этому подталкивают географические особенности среды обитания», — считает Пакер.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,Домашней кошке ни к чему стая, ей и одной отлично среди людей

Однако домашние кошки находятся совершенно в другой ситуации, ведь они охотятся на мелких животных.

«Поймав мышь, кошка меньше всего хочет видеть кого-то рядом с собой, ведь она собирается съесть ее сама, — говорит Пакер. — Именно так она и поступает. Ей нечем делиться».

Эти эгоистичные мотивы столь глубоко укоренились в кошачьем поведении, что даже одомашнивание не смогло победить величайшую любовь этих животных к одиночеству.

Это вдвойне верно, если учесть, что человек не одомашнивал кошек. На самом деле, в свойственной для них манере, кошки одомашнили себя сами.

Все домашние кошки происходят от ближневосточных диких кошек (Felis silvestris), «лесных кошек». Люди не выманили этих первых кошек из леса; кошки сами пришли в наши амбары, где бесконтрольно кормилось множество мышей.

Люди не выманили этих первых кошек из леса; кошки сами пришли в наши амбары, где бесконтрольно кормилось множество мышей.

Быстро положив конец этому безобразию, кошки заложили основу наших поистине симбиотических отношений.

Кошкам нравилось обилие еды в амбарах, а люди были рады избавиться от вредителей.

Домашние кошки не полностью асоциальны, но их общение друг с другом и с владельцами должно происходить только на их условиях.

«Они сохранили высокую степень независимости и проводят с нами время только тогда, когда сами захотят», — говорит Деннис Тернер, фелинолог и специалист в области поведения животных из Института прикладной этологии и зоопсихологии в Хоргене, Швейцария.

«У кошек развилось множество механизмов для того, чтобы держаться отдельно. Эти механизмы препятствуют их стадному существованию», — говорит Миллс.

Кошки помечают свою территорию, чтобы избежать нежелательных встреч друг с другом. Если они вдруг столкнутся лицом к лицу, шерсть у них встает дыбом, а из мягких лапок показываются когти.

Если они вдруг столкнутся лицом к лицу, шерсть у них встает дыбом, а из мягких лапок показываются когти.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,Кошки часто конфликтуют друг с другом

В определенных ситуациях может показаться, что домашние кошки все же смирились с жизнью в группах. Например, в сельской местности можно целую стаю кошек, которые живут вместе в амбаре.

Однако Фрайкселл говорит, что это впечатление обманчиво.

«Подобные сообщества кошек непостоянны и, по сути, группой не являются, — говорит он. — Они просто делят территорию, на которой выращивают потомство».

На самом же деле, даже перед лицом высочайшей опасности, которая часто заставляет животных объединиться ради собственной защиты, кошки вряд ли станут сотрудничать.

«Это просто нетипичное для них поведение, даже при наличии угрозы», — подчеркивает Моник Юделл, биолог из Университета штата Орегон. Кошки просто не верят в численное превосходство.

Все это объясняет, почему кошки заслужили репутацию животных, которых невозможно заставить жить в группе.

Тем не менее есть определенные свидетельства того, что презрение кошек к групповой жизни начинает ослабевать.

В исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале Journal of Comparative Psychology, журналисты изучили черты характера домашних кошек. Оправдав свою репутацию одиночек-недотрог, те оказались нервными, импульсивными и непослушными.

Впрочем, интересен тот факт, что домашние кошки могут быть не такими несговорчивыми, как их дикие родственники.

Когда исследователи сравнили домашних кошек с четырьмя дикими — шотландскими дикими кошками, дымчатыми леопардами, снежными барсами и африканскими львами, — то по своему характеру домашние кошки оказались наиболее похожими на львов, живущих в группах.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,В отличие от других кошачьих, львы живут вместе

Справедливости ради стоит отметить, что домашние кошки намного лучше терпят компанию друг друга, чем их предки.

Несмотря на то, что группы кошек, живущих в амбарах, являются непостоянными сообществами, они все же очень неплохо уживаются в столь ограниченных пространствах.

В римском Колизее бок о бок живут примерно 200 кошек, а на японском острове Аосима число кошек в шесть раз превышает число людей.

Возможно, сотрудничество в этих колониях не развито, однако такой образ жизни разительно отличается от одиночного образа жизни их дальних предков.

В то же время ученым приходится идти на уступки, чтобы контролировать поведение кошек во время экспериментов.

Когда Юделл проводила свои первые эксперименты с участием кошек, ей было очень трудно заставить испытуемых выполнять приготовленные для них задания.

Раньше она работала с собаками, и те с радостью выполняли любые задания за угощение. Но кошкам угодить было намного труднее.

Юделл удалось достичь успеха только тогда, когда она начала давать кошкам возможность выбрать свое вознаграждение.

«Мне кажется, что нам трудно взаимодействовать с кошками, потому что мы мало о них знаем», — говорит она.

Если ученые смогут проникнуть в глубины кошачьего разума, на смену принудительному сплочению может прийти хитроумное воздействие.

Поведение животных, в том числе склонность или нежелание образовывать группы, во многом обусловлено строением их нейронной сети.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,Захочет ли ваш Барсик жить в коллективе? Очень сомнительно…

По словам Фрайкселла, даже думать не стоит о том, чтобы в один момент изменить то, что было создано за многие годы естественного отбора.

«Но кто знает? Львам это удалось, поэтому не исключено, что соответствующая цепочка мутаций все же случится, — говорит он. — И если они смогли проделать этот трюк, возможно, и объединение кошек в группы — не такая уж и сумасшедшая идея».

Мозг – заложник стадного инстинкта – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

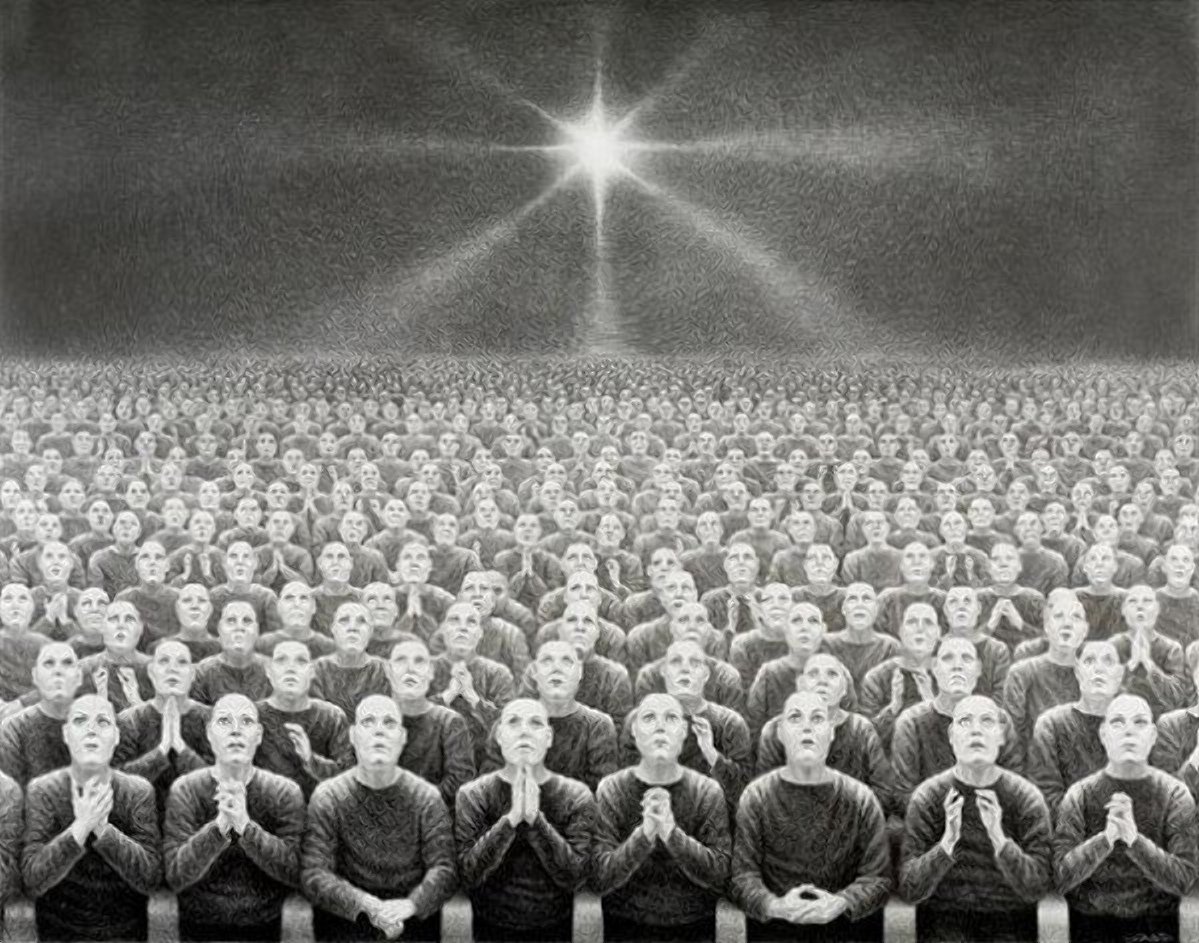

Эффект «примыкания к большинству», известный политтехнологам, можно объяснить особенностью мозга, которая позволила человеку выжить в процессе эволюции. Когда мы отличаемся от других, в мозге возникает автоматический сигнал об «ошибке», который побуждает менять свое мнение в сторону большинства. Исследование Василия Ключарева

Когда мы отличаемся от других, в мозге возникает автоматический сигнал об «ошибке», который побуждает менять свое мнение в сторону большинства. Исследование Василия Ключарева

Погоней за толпой движут нейроны

Что конкретно происходит с человеком, когда он следует стадному инстинкту? «Мне всегда было интересно, каким образом другие влияют на наш мозг так, что мы меняем наше решение, – рассказал OPEC.ru Василий Ключарев, декан факультета психологии НИУ ВШЭ, ведущий исследователь Университета Базеля (Швейцария). – По сути, это вопрос социальной психологии: как нами манипулируют? Но мы решили его несколько поменять и выяснить, что происходит с мозгом, когда человек меняет свое решение под воздействием большинства». Один из ведущих специалистов в области нейробиологии принятия решений, Ключарев называет свои исследования нейроэкономикой – они находятся на пересечении экономики, нейробиологии и психологии.

Главная гипотеза, которую выдвинул В. Ключарев, заключается в том, что в человеке заложено ощущение его похожести на других. В случае обратной ситуации мозг генерирует сигнал об ошибке, который, по сути, сигнализирует человеку: «Ты не прав, срочно поменяй свое мнение!». Генерирует сигнала дофаминэргическая система, которая связана с рядом областей головного мозга и, в том числе, с префронтальной корой. Эта система богата дофаминами – нейромедиаторами, обеспечивающими связь между нейронами и участвующими в образовании сигнала об ошибке в случае расхождения с мнением толпы.

Ключарев, заключается в том, что в человеке заложено ощущение его похожести на других. В случае обратной ситуации мозг генерирует сигнал об ошибке, который, по сути, сигнализирует человеку: «Ты не прав, срочно поменяй свое мнение!». Генерирует сигнала дофаминэргическая система, которая связана с рядом областей головного мозга и, в том числе, с префронтальной корой. Эта система богата дофаминами – нейромедиаторами, обеспечивающими связь между нейронами и участвующими в образовании сигнала об ошибке в случае расхождения с мнением толпы.

Облучение рождает героев

То, что в мозге происходит дофаминовый шторм в момент смены мнения под воздействием окружающих, было доказано в лабораторных условиях. Ключарев решил пойти дальше и проверить, можно ли временно подавить дофаминэргическую систему человеческого мозга, находящегося под воздействием большинства и, как следствие, снизить уровень конформизма.

«Для этого мы воздействовали магнитным полем на область медиально-префронтальной коры головного мозга, задействованной дофаминэргической системой. Это называется транскраниальное-магнитное стимулирование (ТМС)», – рассказал Василий Ключарев. В результате эксперимента, склонность испытуемых менять свое мнение в сторону большинства существенно снизилась (на 40%), и при этом они не испытывали дискомфорта.

Это называется транскраниальное-магнитное стимулирование (ТМС)», – рассказал Василий Ключарев. В результате эксперимента, склонность испытуемых менять свое мнение в сторону большинства существенно снизилась (на 40%), и при этом они не испытывали дискомфорта.

В Дании провели обратный эксперимент, в котором проверяли, можно ли уровень конформизма увеличить. Для этого добровольцам давали таблетки, повышающие количество дофамина. И, действительно, люди начинали активнее менять свое мнение в сторону большинства. Это показывает, насколько человек зависим от деятельности дофаминэргической системы мозга и генерируемых ей сигналов в случае, если он начинает отличаться от толпы.

Уникальность, как отклонение от нормы

Знание о том, что традиционный выбор следовать за толпой обусловлен физиологией, очень важно, считает В. Ключарев. «Мы должны понимать, как легко нами манипулировать в силу особенностей нашего мозга, сформированных эволюцией», – поясняет ученый. Во многих случаях, по его словам, мы даже не осознаем влияние большинства на собственное поведение. «В систему оценки нашего поведения заложен компонент сравнения нас с другими. Мы постоянно сравниваем свое поведение с поведением окружающих и ожидаем оказаться похожими». В противном случае мозг создает дискомфорт, включая, таким образом, свою систему обучения.

«В систему оценки нашего поведения заложен компонент сравнения нас с другими. Мы постоянно сравниваем свое поведение с поведением окружающих и ожидаем оказаться похожими». В противном случае мозг создает дискомфорт, включая, таким образом, свою систему обучения.

Но нацеленность мозга на конформизм, как замечает В.Ключарев, нельзя назвать злом. По сути, это стратегия человеческого выживания: «С биологической точки зрения, с точки зрения эволюции, возможно, и правильно быть конформистом. Каждая наша модель поведения тестируется эволюцией и ее эффективность подтверждается тем, что человечество продолжает жить и оставлять после себя потомство».

Тем не менее, не все склонны быть схожими с другими, даже, если это несет откровенную физическую угрозу. Например, революционеры, поведению которых, возможно, есть несколько шокирующее объяснение. Склонность выделяться на общем фоне может быть предопределена анатомией мозга. Об этом свидетельствует одно из исследований, проведенное японскими учеными. Они исследовали взаимосвязь между толщиной коры, генерирующей дофаминэргический сигнал, и необходимостью быть отличными от других и иметь собственное мнение – с так называемой склонностью к уникальности. В результате выяснилось, что у людей, склонных к уникальности, слабее развита именно часть коры мозга, генерирующая сигнал об ошибке. Получается, что люди, стремящиеся выделяться на общем фоне, в какой-то степени имеют другую физиологию. «У них просто физически мозг может быть немножко другим, толщина коры, генерирующей сигнал об ошибке, у них тоньше», – отмечает Ключарев, но оговаривается, что подобные выводы нуждаются в дополнительных исследованиях.

Они исследовали взаимосвязь между толщиной коры, генерирующей дофаминэргический сигнал, и необходимостью быть отличными от других и иметь собственное мнение – с так называемой склонностью к уникальности. В результате выяснилось, что у людей, склонных к уникальности, слабее развита именно часть коры мозга, генерирующая сигнал об ошибке. Получается, что люди, стремящиеся выделяться на общем фоне, в какой-то степени имеют другую физиологию. «У них просто физически мозг может быть немножко другим, толщина коры, генерирующей сигнал об ошибке, у них тоньше», – отмечает Ключарев, но оговаривается, что подобные выводы нуждаются в дополнительных исследованиях.

Как меньшинство становится большинством

Уровень дофамина в мозге каждого человека индивидуален и это может определять степень конформизма. Но мощность дофаминэргического сигнала, сигнализирующего об ошибке, может зависеть и от других факторов. Например, от величины и качества группы, которая в тот или иной момент играет роль большинства. Если это группа, к которой вы испытываете симпатию и привязанность, вы стремитесь быть похожим на нее. А если группа вам не нравится, то вы наоборот склонны отличаться. Это доказали исследования, проводившиеся в США. Дофаминэргический сигнал чаще возникал тогда, когда мнения испытуемых расходилось с мнением группы, которой они импонировали и отсутствовал, когда испытуемые питали к группе антипатию.

Тем не менее, остается еще огромное поле для исследований с точки зрения нейроэкономики. Один из интересных вопросов: что происходит с мозгом, когда меньшинство вдруг становится большинством? «Интересны процессы, когда парочка революционеров всех заводит и разворачивает в другую сторону. Ленин незадолго до революции 1917 года писал, что революция в России невозможна еще много лет, а потом вдруг рвануло», – замечает В. Ключарев.

Современная протестная активность в России в этом плане, по его мнению, тоже интересна. «Мы живем в digital-эпоху, когда локальное меньшинство в рамках социальных сетей становится своего рода внутренним большинством», – говорит ученый. У людей складывается ощущение мобилизующего движения, и они примыкают к группам, которые воспринимают, как большинство, хотя на самом деле эти группы являются меньшинством. И это, по мнению ученого, очень интересное поле для исследований.

Подпишись на IQ.HSE

Большинство на нейтральной полосе — Ведомости

Дисклеймер: настоящая колонка не содержит призывов участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, как, впрочем, и в санкционированных. В ней рассматриваются мотивы тех, кто в них все же участвует.

Говорят, у задержанных после митингов в отделениях спрашивали: они пошли «за деньги» или «из идейных соображений». Вопросы «а кем проплачено», отыскание и приписывание людям корыстного мотива вместо мотивов политических или моральных давно сопровождают наш политический процесс. Вот и теперь, видно, вознамерились найти этот денежный мотив, а еще лучше – иностранный источник этих денег. Найдут – и власть, по ее мнению, сможет (на то есть телевизор) начисто дискредитировать протест и полностью опровергнуть версию, что это ее, власти, действия вызвали негодование какой-то части граждан. Похоже, в этот раз не получится.

Теперь о мотивах, названных в полиции «идейными». Оставим как наиболее простой резон: публичным протестом восстановить статус кандидатов «от оппозиции». Из многих источников ясно, что значительная доля участников пришла не из-за этого или не только из-за этого. Оставим как понятный и повод «надоел(о)».

Рассмотрим мотив «я пошел/пошла потому, что все наши пошли». Его многие (кого там не было) считают характерным, а то и главным для участия молодежи. И легко заключают: стадное чувство. Тем, во-первых, объясняют свое отсутствие – я стадным чувствам не поддаюсь; во-вторых, как и в случае с денежным мотивом, лишают действия участников морального или политического содержания. Да, этот мотив побыть со своими играет для таких собраний очень важную роль. К обычным связям дружества, знакомства и просто соучастия тут добавляется редкостное для нынешних времен ощущение идейного и нравственного родства. Те, кто стоял у Белого дома, был на подобных митингах в 2011–2012 гг. либо выходит на них теперь, знают, каково это – находиться в городской толпе, вроде такой же, что в метро или переходе, и вдруг осознать и ощутить, что все, кто рядом с тобой, в главном – единомышленники.

Солидарность – это резко меняет отношение даже чужих людей друг к другу. Там обнаруживается другое общество – гражданское. А оно уверено, что у него есть, хоть и попранные, гражданские права, они записаны в Основном законе. Именно поэтому люди-граждане с легкой душой идут мимо мрачных шеренг в камуфляже и латах. За одними – главный закон страны, за другими – чей-то приказ. И митинг, даже согласованный, – открытая коллизия. Обе стороны считают себя правыми, а тех – нарушающими закон.

Иные комментаторы говорят: смотрите, ну набралось от силы шестьдесят тысяч несогласных, вот вам и вся оппозиция. Исследования «Левада-центра» показывают, что на каждого, кто вышел на митинг, приходится несколько десятков, а то и сотен тех, кто мысленно с ними. Но «идейных» сторонников оппозиции все равно меньшинство. Как и «идейных» сторонников власти. Большинство – это те, которые не только в столице, но по всей стране то вполуха, то внимательно слушают и тех и других и пока не торопятся принять ничью сторону. Пока.

Автор — руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»

Семь психологических триггеров, о которых должен знать каждый маркетолог

Маркетологи могут применять множество различных приемов, чтобы подтолкнуть людей к нужным поступкам — броский дизайн, цепляющие тексты, привлечение знаменитостей и т. д. Но нет ничего более эффективного, чем использование психологических триггеров.

Психологические триггеры — это основные источники мотивации, когнитивные искажения и поведенческие шаблоны, побуждающие людей к действию. Мы их не осознаем, но наш мозг сразу же оценивает новые раздражители и запускает эмоциональную и физическую реакцию.

Наши механизмы быстрого реагирования образуют систему, которая называется адаптивное бессознательное. В своей книге «Озарение. Сила мгновенных решений» Малкольм Гладуэлл описывает ее так: «…нечто вроде гигантского компьютера, который быстро и четко обрабатывает большой объем данных, необходимых для функционирования человеческого существа».

В 95% случаях решение совершить покупку принимает наше подсознание. Именно поэтому так важно, чтобы маркетинговые коммуникации вызывали положительную реакцию. Умелое применение психологических триггеров может повлиять на решение потенциального покупателя сообщить вам адрес электронной почты, ответить на рекламный звонок или установить пробную версию приложения.

Как использовать семь психологических триггеров в маркетинге

1. Тяга к прекрасному

Люди любят глазами. Более 50% нашей мозговой деятельности направлено на обработку визуальной информации, а на осязание и слух только 8% и 3% соответственно. Мы мгновенно выносим суждения, опираясь исключительно на внешнюю составляющую. Непривлекательный дизайн вашего продукта, несогласованность отдельных элементов или видимые ошибки могут быстро привести к утрате доверия.

Как этим пользоваться:

- Ваши логотипы, снимки экрана и изображения продукта всегда должны быть согласованы. Убедитесь, что файлы изображений сохранены в нужном формате и с правильным разрешением, подходящим для приложения, в котором они будут использоваться.

- Доверяйте своим дизайнерам. Во время цейтнота у вас может возникнуть желание сделать все самостоятельно. Но если у вас есть дизайнеры, то лучше привлеките их. Хороший дизайнер сможет использовать нужные цвета и шрифты и покажет вашу продукцию в самом выгодном свете.

- Не экономьте на визуальном оформлении и потребительских свойствах. Внешний вид и удобство вашего веб-сайта или приложения имеют огромное значение на этапе оценки. Все решает первое впечатление, так что не жалейте денег на дизайн! С самого начала постарайтесь показать ваш товар с наилучшей стороны.

2. У всего должна быть причина

Люди от природы склонны выполнять чужие просьбы, если на это есть причины. В известном эксперименте, который провела Эллен Лангер в 1977 году, ее ассистенты пытались воспользоваться библиотечным ксероксом вне очереди. В результате было обнаружено, что стоящие в очереди люди чаще всего пропускали участников эксперимента вперед, если те использовали фразу «потому что» и давали какое-то объяснение. Причем суть объяснения значения не имела. В одном из случаев участники эксперимента просили их пропустить, «потому что нужно сделать копию».

(Source: https://www.harveys.ca/eng/sign_up)Как этим пользоваться:

- Всегда предлагайте какую-то ценность. У современных потребителей гораздо больше влияния и возможностей выбора, чем когда бы то ни было. Лучший способ завоевать их доверие — предложить что-то очень хорошее, прежде чем просить о чем-то взамен.

- Объясняйте, что будет дальше. Просите ли вы дать денег, сообщить адрес электронной почты или принять участие в опросе, объясните подробно, чего людям следует ожидать и что произойдет впоследствии. В результате они будут чувствовать себя увереннее и охотнее согласятся сотрудничать.

- Рассказывайте и показывайте. Предлагаете бесплатную электронную книгу в обмен на адрес электронной почты? Не просто скажите об этом, а покажите обложку. А еще лучше — попробуйте показать анимированный GIF с перелистыванием страниц. Эта идея окажется еще успешнее, если использовать ее при проведении мероприятий. Если вы — организатор лотереи или конкурса, покажите призы потенциальным участникам и дайте их как следует рассмотреть и даже подержать в руках. После этого отказаться от участия будет очень сложно.

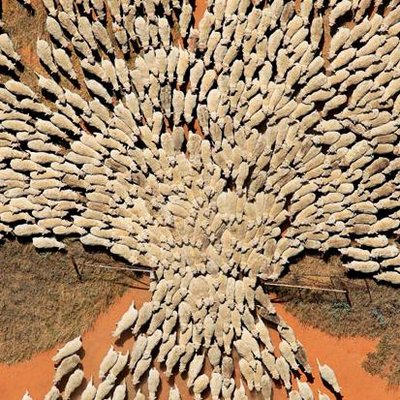

3. Социальное влияние и стадное чувство

Люди социальны по своей природе. Мы склонны брать пример с других людей, копируя и образ мыслей, и манеру поведения. Оказавшись в незнакомой ситуации, мы смотрим на окружающих, чтобы убедиться в правильности своих решений. Это называется социальным влиянием.

Близкое к нему понятие — эффект группового давления, который в народе называют стадным чувством. Ощущение принадлежности к группе — мощный источник мотивации. Оно дает нам иллюзию физической защищенности, ведь чем нас больше, тем мы сильнее. Даже если группа совсем небольшая, но при этом обладает властью, влиянием или авторитетом, принадлежность к ней кажется чем-то особенным и желанным.

Как этим пользоваться:

- Заключайте контракты с популярными брендами. А может, у вас есть влиятельные клиенты со своей армией поклонников? Размещайте на своей странице логотипы и истории успеха.

- Делайте контент заметным. Удачную вирусную рекламу могут посмотреть миллионы пользователей сети. Но прежде чем это случится, необходимо набрать определенное «пороговое» количество лайков, комментариев и публикаций. Привлекайте всех участников своей команды, чтобы они помогали распространять контент и достичь «критической массы».

- Позаботьтесь, чтобы поклонникам было легко вас рекламировать. При проведении кампаний предусмотрите возможность распространения информации. Используйте хэштеги, добавляйте инструменты для обмена информацией и прямо говорите людям, чтобы они несли ваше послание в массы. Успешный маркетинг должен давать людям то, что автор книги «Заразительный.Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными» Йона Бергер называет «социальной валютой». Каждый хочет быть особенным. Сделайте что-нибудь выдающееся, дайте людям социальную валюту, а затем помогите им эту валюту потратить.

4. Расположение в списке

Людям проще вспоминать информацию, которая находится в начале или в конце списка. Те вещи, которые упоминаются первыми или размещаются в начале последовательности, врезаются нам в память благодаря эффекту первичности. Эта информация чаще всего влияет на восприятие остальной части списка, и поэтому сохраняется в долговременной памяти. Ну а на сведения, которые излагались в последнюю очередь, действует эффект новизны, и они сохраняются в кратковременной памяти.

(Source: http://www.indiana.edu/~p1013447/dictionary/serpos.htm)Как этим пользоваться:

- Размещайте все самые важные сведения в начале и в конце сообщения. Пишете ли вы электронное письмо, пресс-релиз или статью, ставьте всю информацию, которую читатели должны запомнить, в начало или в конец. А еще лучше — и туда, и туда.

- Добавьте подведение итогов или резюме. Сделайте ваши подкасты, видеозаписи и анимированные ролики более эффективными благодаря краткому обзору или подведению итогов в финале. Это поможет зрителям сохранить самую важную информацию в кратковременной памяти.

5. Каскад доступной информации

Чем чаще информация повторяется, тем больше мы склонны ей верить. Один из наиболее ярких примеров — слово «галитоз», которое считают медицинским термином. Оно означает неприятный запах изо рта. Но это слово было изобретено маркетологами для рекламы ополаскивателя «Листерин». Образованное от латинского слова halitus, означающего «дыхание», это новое «название болезни» легло в основу рекламной кампании «Листерина», растянувшейся на несколько десятилетий. Прошло почти сто лет, и теперь этот термин используют даже профессиональные стоматологи.

(Source: https://coschedule.com/blog/social-media-traffic-tactics/)Как этим пользоваться:

- Постоянно применяйте определенные слова и фразы. Самые успешные бренды используют для формулировки своих ценностных предложений запоминающиеся фразы и слоганы, где имеет значение каждое слово. Эти фразы звучат везде, где упоминается соответствующая продукция, и используются постоянно.

- Чаще повторяйте свои ключевые послания в социальных сетях. Сейчас люди особенно рассеянны. Многие маркетологи переоценивают внимание, которое люди уделяют их контенту. Особенно это справедливо для социальных сетей. Посты в социальных сетях очень быстро утрачивают актуальность — если речь идет от твитах, то их «срок годности» составляет всего 18 минут. Так что повторять свои сообщения несколько раз в неделю или каждый день, в зависимости от сети, не только приемлемо, но и необходимо.

6. Любопытство

Любопытство — одна из сильнейших человеческих эмоций. Мы все время ищем смысл жизни и стараемся изо всех сил собрать достаточно информации, чтобы найти подходящее объяснение. В 2011 году в период распродаж «Черной пятницы» компания Patagonia разместила на развороте газеты New York Times рекламное объявление с заголовком «Не покупайте эту куртку». Что в итоге? Объем продаж вырос на 30%.

(Source: https://www.patagonia.com/blog/2011/11/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/)Как этим пользоваться:

- Удивляйте и радуйте. Всегда старайтесь делать что-то неожиданное. Вознаграждайте людей за проявление любопытства. Даже такой мелочи, как забавная анимация на веб-сайте или в приложении, достаточно, чтобы доставить людям удовольствие и привлечь их внимание.

- Соблюдайте баланс. Если вы хотите, чтобы люди нажимали на ваши баннеры в социальных сетях и заголовки в блоге, боритесь с искушением сказать слишком мало или слишком много. Недостаток знаний вызывает у людей желание заполнить информационный пробел. Но если информации слишком мало, она не вызовет интерес, а если ее будет слишком много, у людей не возникнет желание читать дальше.

7. Ярлыки

Как ни странно, людям нравится чувствовать себя уникальными, но при этом они обожают навешивать на себя ярлыки. В действительности, когда людям дают ярлык, вызывающий положительные ассоциации, они даже изменяют свое поведение, чтобы ему соответствовать. В ходе одного из исследований группу людей, выбранных случайным образом, назвали «политически активными». В результате явка на выборы среди участников этой группы оказалась на 15% выше. Есть и данные о том, что покупатели, получившие «золотой» и «платиновый» статусы, начинают тратить больше денег в сравнении с обычными покупателями.

Как этим пользоваться:

- Определите особенности и качества ваших идеальных клиентов. Какие у вас клиенты? А какими они должны быть? Что они собой представляют? Составьте список качеств, которыми обладают ваши лучшие клиенты, или качеств, которые вы хотели бы у них видеть.

- Всегда положительно отзывайтесь о ваших покупателях и клиентах. Приписывая своим клиентам лучшие качества, вы преследуете две цели. 1. Представители вашей целевой аудитории будут стремиться быть похожими на ваших клиентов, и это может повысить интерес к вашим товарам или услугам. 2. Ваши нынешние клиенты будут стараться оправдывать ожидания. Они будут с большей готовностью пробовать новые функции, оставлять более содержательные отзывы и участвовать в опросах и мероприятиях.

Главное — это постоянство

Чтобы применение этих психологических триггеров дало эффект, очень важно использовать их постоянно. Но для этого нужна наглядность. Очень просто убедиться, что каждый сотрудник вашей компании использует правильные логотипы, описания продукции и изображения. Если вас шесть человек, и вы сидите в одном офисе. Но все становится гораздо сложнее, когда команда разрастается до шестисот человек и расползается по разным континентам.

На этом этапе необходимо внедрить решение для управления совместной работой, чтобы улучшить прозрачность информации и подотчетность. Все сообщения, изображения и инструкции можно будет хранить централизованно — в едином источнике достоверной информации, и у каждого сотрудника будет доступ к самым свежим данным. В отличие от электронных сообщений и таблиц такая система обновляется автоматически, и вам не придется сталкиваться с переходами из одного окна в другое или с устаревшими файлами.

Постоянно используя эти психологические триггеры в маркетинговых кампаниях, вы сможете установить более глубокую связь с вашей аудиторией, сделать ваши послания более убедительными и подталкивать людей к нужным поступкам.

Хотите больше узнать об этих психологических триггерах? Запишитесь на бесплатный вебинар 21 февраля 2019 года в 11:00 PST.

Фотография на баннере: Jesse Orrico, Unsplash

Почему у людей появляется стадное чувство? — Look At Me

Выражение «стадное чувство» — образное, а не научное. Оно, строго говоря, само по себе носит исчерпывающий характер. Если мы хотим сказать, что люди ведут себя, подобно животным в стаде, мы говорим, что у них — стадное чувство. Это надо понимать так, что если бы у них не было стадного чувства, они вели бы себя иначе и меньше походили на животных в стаде. Всякий, кто потрудится набрать словосочетание «стадное чувство» в поисковой машине интернета, мигом найдёт один и тот же текст про «закон 5 процентов», размещённый на десятках сайтов и во множестве блогов. Это свидетельствует о том, что эмпирически закон действует: сетевое стадо ведёт себя, как стадо, повторяя рассказы о стаде. На этом, собственно, можно было бы и закончить, однако некоторые неясности остаются.

Прежде всего, мы недостаточно хорошо знаем, во всяком случае в терминах социальной науки, подчиняются ли животные в стадах тому же самому стадному чувству, которое мы предполагаем у людей. Конечно, удивительных случаев синхронизации можно найти немало. Несколько лет назад один мой коллега по ЦФС задумал целое исследование по

Сто человек, сидящих в кинозале или зале ожидания на вокзале, – это стадо?

ритмической синхронизации аплодисментов. Но речь не шла о стадном чувстве: животные не устраивают оваций. Однако не это самое трудное. Скверно то, что «стадное чувство» может оказаться и квалифицирующим признаком, и объяснительным принципом.

Представим себе некоторое количество находящихся вместе и совместно действующих людей. Я говорю «действующих», потому что наблюдать мы можем лишь действия, а о переживаниях и чувствах, им сопутствующих, лишь догадываться. Итак, мы видим людей вместе, но всякий ли раз это «стадо»? Сто человек, сидящих в кинозале или зале ожидания на вокзале, — это стадо? А те же сто человек, разместившихся в салоне самолета? — Нет? — А если самолет трясёт и они охвачены ужасом? А если они благополучно приземлились, но толпятся у выхода, не слушая увещеваний персонала? А как быть с митингами, которые в наше время привлекли такое внимание? Бывает ли у тех, кто принимает в них участие, стадное чувство? — Боюсь, ответ на этот последний вопрос зависит от политической позиции наблюдателя, готового отрицать за теми, кто ему неприятен, способность рефлексии, интеллект и гражданское сознание.

Стадное поведение и настроения: данные на небольшом европейском рынке

https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.06.003Получение прав и содержаниеАннотация

В этой работе изучается стадное поведение на небольшом европейском рынке путем анализа поголовья, составляющие португальский индекс поголовья PSI-20, за период с 2003 по 2011 годы. Два разных подхода, использованные для измерения интенсивности выпаса скота, дали разные результаты, предполагая, что измерения феномена выпаса зависят от используемого метода.Следовательно, необходимы дальнейшие исследования методологии, используемой для проверки этого явления. Кроме того, в исследовании анализируется взаимосвязь между стадным поведением и настроениями инвесторов — область, которая мало изучена. При применении тестов причинности к влиянию настроений на поведение стада обнаруживаются лишь слабые доказательства того, что настроения влияют на стадо.

Resumen

Este trabajo estudia el efecto rebaño en un mercado europeo de sizesión reducida, analizando los valores que constituyen el índice portugués PSI-20, para el período 2003-2011.Para ello, se consideran dos aproximaciones con objeto de medir la tensidad de este tipo de comportamiento, las cuales arrojan resultados diferentes, de lo que se deduce que el fenómeno manada es разумный al método de medición utilizado. Por consiguiente, existe la necesidad de promovervestigaciones relacionadas con la metodología de medición asociada a este fenómeno. Este trabajo analiza, además, la relación existente entre el comportamiento de rebaño y el sentimiento del inversor, la cual no ha sido hasta la fecha suficientemente estudiada en profundidad.Aplicando тесты причинно-следственной связи для оценки воздействия сентимьенто-дель-инверсора на соответствие требованиям общего характера, соло encontramos evidencias débiles de la influencia del primero sobre el segundo.

Классификация JEL

G14

G11

G02

Ключевые слова

Стадное поведение

Рынок капитала

Информационные каскады

Поведенческие финансы

Casadias Capita

9000Finanzas del comportamiento

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2013 ASEPUC.Опубликовано Elsevier España S.L.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

Люди, которые чувствуют себя «непобедимыми» в отношении COVID-19, угрожают иммунитету стада

Опрос, проведенный в 51 стране, показал, что те, кто считает себя «непобедимым» для COVID-19, с меньшей вероятностью верят в профилактические меры против инфекции и менее охотно вакцинируются. По горькой иронии, кажется, что отсутствие личной угрозы вируса представляет собой серьезную угрозу общественному здоровью и коллективному иммунитету.

Как показывают предыдущие исследования, существует множество индивидуальных и культурных факторов, влияющих на чувство беспокойства и действия людей против распространения COVID-19. Исследование, опубликованное сегодня в журнале PLoS ONE, проанализировало ответы более 200000 человек, чтобы определить, может ли воспринимаемая непобедимость перед COVID-19 быть одним из этих факторов.

«Несмотря на научные доказательства обратного, некоторые люди чувствуют себя неуязвимыми перед опасными для жизни болезнями. В контексте пандемии [COVID-19] такое чувство непобедимости создает проблемы для подавления болезни и достижения коллективного иммунитета в глобальном масштабе », — отмечают авторы исследования во главе с Джеймсом М.Леонхардт из Университета Невады в Рино.

Данные взяты из продолжающегося исследования Массачусетского технологического института (MIT) и Facebook’s Data for Good, в котором использовалась таргетированная реклама в социальных сетях для набора участников по всему миру. Участников попросили оценить, насколько серьезно, по их мнению, будет иметь COVID-19, а также насколько они готовы пройти вакцинацию или принять меры для уменьшения распространения, например, путем социального дистанцирования или ношения маски. Данные, включенные в исследование, относятся к периоду с июля по ноябрь 2020 года и контролировались по общему состоянию здоровья, возрасту, полу и уровню образования участников.

Участники, которые сообщили, что чувствуют себя более неуязвимыми для COVID-19, меньше беспокоились о принятии профилактических мер, чтобы помочь сдержать распространение болезни. Помимо того, что они с меньшей вероятностью верят в важность индивидуальных действий по снижению передачи, те, кто считает себя более непобедимыми, с меньшей охотой хотят пройти вакцинацию.

Местоположение лиц также оказалось важным. Люди с высокой воспринимаемой непобедимостью из стран с более низким культурным коллективизмом, таких как США, Великобритания и Канада, были менее склонны к вакцинации и действиям, чем люди с высокой воспринимаемой непобедимостью из стран, которые уделяют больше внимания коллективным действиям.

«[Мы] обнаружили, что в коллективистских культурах, которые ценят взаимозависимость и коллективное благополучие, воспринимаемая непобедимость менее угрожает просоциальным интересам и намерениям вакцинации. Однако в менее коллективистских культурах, которые ценят личную свободу и автономию, воспринимаемая непобедимость может угрожать усилиям сообщества по подавлению пандемии », — пишут авторы.

На протяжении всей пандемии мы видели, что для сокращения распространения COVID-19 необходимы коллективные действия.Исследования утверждают, что доказали, что ношение маски, например, предотвращает передачу и защищает других. Точно так же социальное дистанцирование было жизненно важным инструментом в нашем арсенале против вируса. Даже математики согласны с тем, что подобные профилактические меры должны приниматься почти всем населением, чтобы в достаточной мере остановить распространение — и вакцинация ничем не отличается. Для достижения коллективного иммунитета необходимо иметь как можно большую часть населения вакцинированной.

Таким образом, предотвращение того, чтобы воспринимаемая непобедимость COVID-19 и индивидуалистические идеологии препятствовали этому, жизненно важно для общественного здравоохранения.Авторы предлагают предпринять усилия по поощрению коллективных действий. Они также призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы продолжить изучение предполагаемой непобедимости перед COVID-19, чтобы лучше информировать политику и информировать о здоровье.

«Хотя чувство непобедимости может быть полезным при преодолении экономических трудностей или во время войны, результаты нашего исследования показывают, что это угрожает вероятности вакцинации людей от COVID-19, и это особенно характерно для индивидуалистических стран, таких как США, где люди склонны сосредотачиваться на собственном здоровье, а не на коллективном здоровье своего сообщества », — добавляют они в своем заявлении.

Вакцинация имеет большое значение в достижении коллективного иммунитета

Во время недавнего разговора по Skype с моей бабушкой я затронул тему быстро поступающих вакцин против Covid-19.

Пожилой возраст приносит мудрость, но также повышает риск тяжелого заболевания от заражения коронавирусом, поэтому я хотел побудить ее получить вакцину, одобренную FDA, как можно раньше.

Но, превознося преимущества вакцинации, я заметил нахмуренные брови, хмурое выражение и выражение неуверенности на ее лице.Это застало меня врасплох. Конечно, тот, кто ежегодно делает прививку от гриппа и вырастил двух врачей, не должен беспокоиться о прививке от Covid. Но она явно была такой.

объявление

Этот разговор заставил меня беспокоиться не только о ее безопасности, но и о безопасности нашей страны. Если моя бабушка колебалась, миллионы других американцев, вероятно, думают так же. У меня в голове возник назойливый вопрос: если недоверие к вакцинам поразит нашу страну, когда мы сможем добиться коллективного иммунитета и перейти к новой норме?

Коллективный иммунитет защищает людей с уязвимой иммунной системой.Вот как.Коллективный иммунитет возникает, когда критическая масса людей становится невосприимчивой к патогену, подобному SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему Covid-19. Когда достаточное количество людей невосприимчиво к вирусу, цепочка передачи останавливается, что обеспечивает косвенную защиту людям, не имеющим иммунитета.

объявление

Вдохновленный доктором Джейкобом Э. Джонсом, врачом семейной медицины в моей больнице, который сделал некоторые прогнозы относительно времени, необходимого для достижения коллективного иммунитета на основе принятия вакцины, я решил ответить на свой вопрос с помощью модели, которая использует следующие переменные и определения:

Базовый номер репродукции R 0 (произносится как R-ноль).Это число показывает, насколько заразен патоген. R 0 из 2 означает, что один человек, инфицированный SARS-CoV-2, может заразить еще двух человек. В настоящее время большинство оценок 0 рэндов находятся в диапазоне от 2,5 до 4. Для этого мысленного эксперимента я предположил, что 0 рэндов составляет 4,

.Базовая распространенность. Это процент людей, невосприимчивых к вирусу в данный момент времени в результате приобретенной инфекции или вакцинации.

Ежемесячный уровень заражения. Это процент людей, которые заражаются и приобретают иммунитет к вирусу каждый месяц.

Используя только базовое репродуктивное число, можно рассчитать процент людей, необходимых для достижения коллективного иммунитета:

Если R 0 равно 4, то 75% населения необходимо приобрести иммунитет к вирусу, чтобы остановить передачу.

Связанный:

Мы не можем полагаться на магическое мышление: коллективный иммунитет — это не план

В конце сентября Стэнфордское исследование показало, что 9.3% американцев имеют антитела против SARS-CoV-2. Безусловно, тестирование на антитела может иметь низкую прогностическую ценность положительного результата при низкой распространенности инфекции, но это лучшая оценка, которую мы имеем до сих пор. Я буду использовать это как базовую распространенность.

Если базовая распространенность на конец сентября — восемь месяцев с начала эпидемии в США 21 января 2020 года — составляла 9,3%, то уровень заражения коронавирусом составляет примерно 1,2% населения в месяц. Этот предварительный расчет соответствует оценкам из медицинской литературы, при этом в одном исследовании оценивается 52.9 миллионов случаев заражения в США с 27 февраля по 30 сентября, или уровень заражения 1,3% в месяц.

Используя порог коллективного иммунитета, базовую распространенность и ежемесячный уровень инфицирования, можно рассчитать количество месяцев ( м ) для достижения коллективного иммунитета:

Если вирус будет продолжать распространяться с нынешней скоростью без вакцины, с октября 2020 года потребуется 55 месяцев для достижения коллективного иммунитета. Это означает май 2025 года. Даже если бы я предположил, что R 0 из 3, все равно потребуется 48 месяцев, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Этот беспощадный подход будет состоять из нескольких лет страданий, заболеваемости и смертности, не говоря уже о продолжающихся экономических трудностях.

Благодаря чудесному научному подвигу у нас есть кратчайший путь к коллективному иммунитету: две вакцины с эффективностью более 90% и, возможно, еще больше на подходе. Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предсказал, что вакцины против Covid-19, одна из которых на этой неделе внедряется среди медицинских работников на переднем крае, должны стать широко доступными для населения к апрелю 2021 года.

Для простоты я проигнорирую поэтапное внедрение и представлю, что у всех американцев есть выбор пройти вакцинацию в апреле этого года. Поскольку обе вакцины-кандидаты представляют собой серию из двух прививок с интервалом от трех до четырех недель, для обретения полного иммунитета может потребоваться как минимум дополнительный месяц. На тот момент, в мае 2021 года, базовая распространенность инфекции составит 17,7% (1,2% в месяц с октября 2020 года, когда базовая распространенность составляла 9,3%).

Мы почти у цели: подсчитав процент американцев, получивших вакцину P против , и учитывая, что у 90% людей, получивших вакцинацию, разовьется иммунитет, вот уравнение для оценки времени формирования коллективного иммунитета, начиная с мая 2021 года: с использованием 39% в качестве P против — процент американцев, которые заявили, что получат вакцину в опросе NBC News:

Поскольку только 39% американцев получают вакцину, одобренную правительством, время формирования коллективного иммунитета составляет 19 месяцев, то есть декабрь 2022 года.

Девятнадцать месяцев — без прогулки по парку. Если к маю 17,7% американцев будут иметь иммунитет, а еще 39% с готовностью получат вакцину против Covid-19, то останется около 43% населения, которые уязвимы для инфекции, но скептически относятся к вакцинации.

Убеждение примерно половины из этих скептически настроенных американцев сделать прививку, повышение P против до 60,7% сокращает время формирования коллективного иммунитета до двух месяцев, то есть до июля 2021 года.

Убедительно еще несколько, достигая критической массы в 63.7%, позволит нам достичь коллективного иммунитета, как только будет завершена вторая волна вакцинации.

Связанный:

Привлекайте «добровольных скептиков» к повышению показателей вакцинации против Covid-19

| Сценарий | Достигнут коллективный иммунитет |

| Без вакцины | Май 2025 года |

| Низкое доверие к вакцине (39% будут вакцинированы к маю 2021 года) | Декабрь 2022 г. |

| Средняя степень достоверности вакцины (61% будут вакцинированы к маю 2021 года) | июль 2021 |

| Высокая степень уверенности в вакцине (64% будут вакцинированы к маю 2021 года) | Май 2021 года |

Эта модель, как и любая другая модель, делает некоторые предположения.Во-первых, коронавирус не мутирует. Если он ведет себя как грипп и другие коронавирусы и начинает накапливать незначительные мутации (явление, называемое антигенным дрейфом), тогда вирусу может потребоваться ежегодная иммунизация, чтобы охватить новые штаммы, аналогичные гриппу. Этот сценарий, вероятно, приведет к эндемическому (исходному) уровню инфекции среди населения.

Другое предположение заключается в том, что антитела к коронавирусу обладают длительным действием. Если антитела от естественной инфекции или иммунизации сохраняются только шесть или 12 месяцев, для поддержания иммунитета потребуются ревакцинации.

И, наконец, эти сценарии предполагают идеальные обстоятельства, когда выявляются все уязвимые к заболеванию и им одновременно предлагается вакцина.

Цель этого мысленного эксперимента — подчеркнуть огромную силу вакцин и стимул к иммунизации. В эпоху дезинформации может оказаться недостаточно развенчать мифы и просто предоставить людям факты. Традиционные методы продвижения вакцины могут иметь парадоксальные эффекты.

В крупном исследовании изучалось влияние медицинских работников, пытающихся продвигать вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) для детей среди родителей, скептически настроенных к вакцинации.Образовательные вмешательства, от развенчания мифов (таких как связь между MMR и аутизмом) до обучения об опасностях кори, эпидемического паротита и краснухи, снизили вероятность вакцинации своих детей родителей, выступающих против вакцинации, .

Между тем, после принятия более строгих законов о вакцинах после вспышки кори в 2014 году, количество вакцины MMR в Калифорнии восстановилось до критического порога коллективного иммунитета.

Существует целый арсенал надежных политик в отношении вакцин, которые могут ускорить нас к коллективному иммунитету: финансовые стимулы, ограничения на личные или философские исключения, а также обязательные требования для предприятий и школ (после того, как вакцина для детей будет одобрена).

Моя бабушка была не столько тронута моими уравнениями и статистикой, сколько моей постоянной заботой о ее здоровье. После нескольких недель, когда она подталкивала ее в правильном направлении, теперь она более открыта для выстрела, но все еще не решила полностью, сделает ли она его, когда придет ее очередь.

Не все скептики в области вакцинации имеют в семье врача, который бы им помогал. Большинство из них лично не знает человека, работающего в больнице, который мог бы описать ужас и разрушения, которые вызвал этот вирус.

Чтобы быстро победить этот вирус, нам нужно придерживаться политики, а не убеждения.

Зак Найер — врач-резидент переходного года в Региональном медицинском центре Риверсайд в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, и новый ординатор-офтальмолог в Глазном институте Харкнесс при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Поведение стада и популярность продукта в Интернете на JSTOR

АбстрактныйВ этой статье представлены результаты рыночного эксперимента, в ходе которого предполагаемой популярностью программ в крупной коммерческой онлайн-системе манипулировали.Количество загрузок программного обеспечения, показывающее, сколько предыдущих пользователей получили программу, было искусственно увеличено путем повторной загрузки. Эта манипуляция была сделана для одного члена согласованной программной пары, при этом уровни манипуляции устанавливались случайным образом для достижения сбалансированного экспериментального плана по набору согласованных пар. Затем регистрировались последующие загрузки программ, сделанные подписчиками службы. В результате манипуляции были вызваны существенные дополнительные загрузки. Некоторые потребители явно тянутся к лидерам рынка, что еще больше увеличивает их лидерство.Это поднимает важный вопрос, связанный с необходимостью проверки показателей онлайн-популярности.

Информация о журналеМаркетинговые письма: Журнал маркетинговых исследований публикует высококачественные, короткие статьи (до 20 страниц с двойным интервалом текста) по маркетингу с упором на оперативность и актуальность. Журнал предлагает среду для действительно быстрой публикации результатов исследований. В центре внимания Marketing Letters находятся эмпирические данные, методологические статьи, а также теоретические и концептуальные идеи по различным областям маркетинговых исследований.Маркетинговые письма необходимо прочитать всем, кто занимается маркетинговой наукой, исследованиями потребителей, методологией, маркетинговой стратегией и менеджментом. Ключевыми предметными областями и темами, охваченными в «Маркетинговых письмах», являются: модели выбора, поведение потребителей, исследования потребителей, наука об управлении, исследование рынка, продажи и реклама, управление маркетингом, маркетинговые исследования, маркетинговая наука, психология и статистика.

Информация об издателеSpringer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно по широкому кругу вопросов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.

У вас стадо? Оказывается, у коров тоже есть чувства.

Любит ли мать шимпанзе своего ребенка? А как насчет коровьей матери? Может ли курица грустить? И насколько коровья любовь и куриная грусть похожи на человеческую любовь и человеческую грусть?

Поколение назад такие вопросы были бы отклонены как ненаблюдаемые и, следовательно, ненаучные. Но за последнюю четверть века представления изменились.

Почему мы написали это

На протяжении ХХ века животные рассматривались как орудие эксплуатации.Но в последние десятилетия произошел сдвиг, когда люди начали признавать кошек, собак и даже коров разумными существами.

«По обе стороны Атлантики у нас был механистический взгляд на животных», — говорит приматолог из Университета Эмори Франс де Ваал, автор нового бестселлера «Последнее объятие мамы». «И я думаю, что мы в основном отказываемся от этой точки зрения, и это имеет очевидные моральные последствия».

Эти выводы являются частью того, что движет Патрис Джонсом, соучредителем VINE Sanctuary в южном Вермонте.В приюте для спасения сельскохозяйственных животных живут около 500 животных, в том числе куры, овцы, козы, альпаки, голуби и несколько голов крупного рогатого скота, спасенных с молочных ферм.

«Как и мы, животные любят дружить с людьми других видов», — говорит Mx. Джонс, который предпочитает нейтральные с гендерной точки зрения названия и местоимения.

Спрингфилд, Вермонт

Три года назад Мокси заботилась о своем сыне всего один день. Но она сразу почувствовала его присутствие.

Вышедшая на пенсию молочная корова только что прибыла в VINE Sanctuary, миссию по спасению сельскохозяйственных животных в Спрингфилде, штат Вермонт, как и ее сын Мэддокс. Она и ее сын были среди сотен голов крупного рогатого скота, кур, овец и других, которые так или иначе выскользнули из промышленного оборудования и оказались в этом лесном заповеднике на склоне холма.

«Когда [Мэддокс] появился в поле зрения», — вспоминает соучредитель святилища, Патрис Джонс, — «Возможно, это был запах — она подняла глаза и издала это грохочущее низкое мычание.Как только она издала этот звук, он остановился. Они очень медленно и осторожно подошли ближе друг к другу, а затем соприкоснулись носами ».

Почему мы написали это

На протяжении ХХ века животные рассматривались как орудие эксплуатации. Но в последние десятилетия произошел сдвиг, когда люди начали признавать кошек, собак и даже коров разумными существами.

Были ли Мэддокс и Мокси действительно счастливы видеть друг друга, или все это просто инстинктивное поведение? И если нечеловеческие животные могут испытывать эмоции, разве эти эмоции похожи на наши?

Поколение назад бихевиористы отклонили бы такие вопросы как ненаблюдаемые и, следовательно, выходящие за рамки науки.Сегодня происходит сдвиг, когда ученые и общество начинают осознавать роль внутренних психических состояний нечеловеческих животных.

«Механистический взгляд на животных» преобладал на Западе, говорит приматолог из Университета Эмори Франс де Ваал. «И я думаю, что мы в основном отказываемся от этой точки зрения, и это имеет очевидные моральные последствия».

Опубликованный в марте бестселлер профессора де Ваала «Последнее объятие мамы: эмоции животных и то, что они говорят нам о нас», прямо доказывает существование эмоций животных и гуманное обращение с ними.

«На Западе — и, конечно, в нашей религии, — существует давняя навязчивая идея, что у нас есть души, а у животных нет души, — говорит профессор де Ваал. «Есть много людей, которые принимают теорию эволюции, но они всегда делают исключение для человеческого разума».

Эта исключительная точка зрения, по его словам, становится все более несостоятельной. Во-первых, люди и млекопитающие, помимо того, что имеют общую биологию, связанную с эмоциями, также часто имеют одни и те же основные выражения лица.

Рассказы о том, что разум животных превосходит ожидания людей, обычно привлекает внимание общественности. «Я думаю, что у большинства людей есть желание, — говорит Лори Груэн, философ из Уэслианского университета, специализирующаяся на этике животных, — признать, что« между нами и ними нет такого большого разрыва ».

«своего рода подземная железная дорога»

Козы и куры вместе загорают в сене в VINE Sanctuary вместе с примерно 500 другими жителями, включая крупный рогатый скот, овец, голубей, попугаев, гусей, эму и несколько альпак. — представляют собой немногих очарованных, послов радикально иного образа жизни домашних животных.Животные свободно общаются на территории площадью 106 акров, половина которой отведена под убежище для местной дикой природы. Козы предлагают поездки к цыплятам, альпаки отдыхают у тюков сена, а овцы и коровы подходят к странному репортеру, чтобы почесать голову.

«Как и мы, животные любят дружить с людьми других видов», — говорит Mx. Джонс, который идентифицирует себя как небинарный и предпочитает гендерно-нейтральный титул Mx.

О спасении некоторых животных стало известно в новостях, например, около 90 цыплят, захваченных властями после перестрелки на ринге петушиных боев в Нортгемптоне, штат Массачусетс, в прошлом году.Остальные были найдены брошенными, Mx. Джонс, или переданный «фермерами, которые проявили милосердие».

Но в целом Mx. Джонс опасается описывать сети, доставляющие животных, которые Mx. Джонс описывает как «своего рода подземную железную дорогу».

«Было много людей, близких к [мясной и молочной] промышленности, которые найдут способы привести животных в заповедник», Mx. Джонс говорит.

Mx. Джонс неразрывно связывает освобождение животных с феминизмом, отмечая, что изучение стандартных методов молочного животноводства — насильственное оплодотворение коров и забирание потомства через один день — было всем, что требовалось, чтобы стать веганом.

«Было мучительно осознавать, что я участвовал в таком сексуальном насилии», Mx. Джонс говорит.

Сдвиг в мышлении

Ученые не всегда так пренебрежительно относились к животным эмоциям. Действительно, Чарльз Дарвин опубликовал в 1872 году целую книгу, в которой подробно описывалась непрерывность эмоционального выражения людей и животных.

Но это изменилось в 20-м веке с появлением бихевиоризма, подхода к психологии, который избегает таких понятий, как мысли, чувства и сознание, в пользу внешних явлений, которые можно наблюдать и измерять.В этот период быстро разрастались фабричные фермы и лаборатории вивисекции.

«Люди меньше думали о животных в 20 веке, чем до 20 века», — говорит Кристин Эндрюс, философ из Йоркского университета в Торонто.

«По мере того, как мы развивались все больше и больше, мы жили все дальше и дальше от этих животных, и это позволило нам забыть, что они мыслящие и чувствующие существа», — говорит она.

«Люди, вероятно, были счастливы принять бихевиоризм», — говорит она.«Нам сказали, что [животные] ничего не чувствуют».

В изучении психологии человека бихевиоризм начал терять свое превосходство в 1960-х, с приходом так называемой когнитивной революции, которая начала систематически изучать такие явления, как память и внимание. В поведении животных отход от бихевиоризма начался в середине 1990-х годов.

«Мы как бы потеряли след [животных эмоций] на столетие», — говорит профессор де Ваал.

Но с тех пор возврат к признанию внутренней жизни животных сопровождался сдвигом в политике.В 1997 году Европейский Союз ратифицировал договор, признающий разумность животных, а Новая Зеландия и несколько европейских стран запретили использование человекообразных обезьян в инвазивных экспериментах. В США инвазивные испытания на шимпанзе закончились в 2015 году.

«В начале 2000-х годов шимпанзе все еще использовались в исследованиях», — говорит д-р Груен. «И я часто разговаривал с другими философами, активистами и теми, кто был в мире шимпанзе, о том, что, возможно, в нашей жизни мы сможем это остановить. А потом это прекратилось », — говорит она.«Это остановилось задолго до того, как я подумал, что это остановится».

Доктор Эндрюс предполагает, что вскоре последуют промышленные фермы. «Для промышленности слишком дорого содержать всех этих животных в живых, и они вкладывают много денег в искусственное мясо, лабораторное мясо и всевозможные альтернативные белки», — говорит она. «Я очень оптимистичен в отношении этого произведения».

На их условиях

Когда мы сравниваем эмоции животных с нашими собственными, теряем ли мы что-то? Александра Горовиц, психолог, специализирующийся на познании и поведении собак, предостерегает от антропоморфизации внутренней жизни животных.

«Мне кажется крайне самонадеянным предполагать, что эмоции [коров] в точности такие же, как и наши», — говорит доктор Горовиц, автор нескольких книг, включая бестселлер 2017 года «Быть собакой» и «Наши собаки, мы сами! «Я бы предпочел, чтобы корова показала мне, без моего предубеждения, что это за эмоция».

Доктор Груэн соглашается. «Мы склонны игнорировать различия», — говорит она. «Когда мы пытаемся ассимилировать всех других животных в своего рода человеческий каркас … мы упускаем целый ряд других вещей, которые не просто красивы и удивительны, но и ценны.”

Получайте истории, которые

расширяют возможности и поднимают настроение ежедневно.

Но доктор Горовиц также говорит, что растущее признание внутренней жизни животных дает повод для надежды. «Теперь, когда мы на самом деле заботимся о [нечеловеческих животных], вместо того, чтобы рассматривать их как неудобства или просто как функционеров для наших целей, ситуация может измениться. Я думаю, что надеяться на это — акт отчаяния, но я думаю, что мы находимся именно здесь ».

В более ранней версии этой статьи Патрис Джонс был неверно идентифицирован.Mx. Джонс идентифицирует себя как небинарный и предпочитает гендерно-нейтральный титул Mx.

Воспринимаемая «непобедимость» угрожает усилиям коллективного иммунитета

29 октября 2021 г. — Воспринимаемая непобедимость от угрозы коронавируса может подрывать глобальные усилия по достижению коллективного иммунитета против COVID-19, заключают исследователи в статье, в которой проанализированы ответы на опрос более 200 000 человек в 51 стране.

Джеймс Леонхардт, доктор философии, доцент кафедры маркетинга Университета Невады в Рино, и его коллеги говорят, что для борьбы с болезнью люди должны как принимать профилактические меры, такие как ношение маски, так и быть готовыми пройти вакцинацию от COVID-19.

Результаты были опубликованы онлайн в среду в PLOS ONE .

Однако эти «просоциальные» действия могут зависеть от уровня воспринимаемой людьми непобедимости, как показывают их данные. По словам исследователей, связь между непобедимостью и низким желанием действовать особенно ярко проявляется в США, Великобритании и Канаде, где больше внимания уделяется автономии и индивидуальным свободам.

Леонхардт говорит в интервью, что они ожидали и действительно обнаружили, что высокий уровень «воспринимаемой непобедимости» сочетается с низким уровнем желания помочь предотвратить распространение болезни и низким уровнем вакцинации.

Чего они не ожидали найти, говорит он, так это того, что чувство «коллективизма» — идея о том, что ваше собственное здоровье зависит от здоровья сообщества — повлияло на то, будут ли люди с предполагаемой непобедимостью были заинтересованы в том, чтобы помочь предотвратить COVID-19 у себя или других.

Он объяснил важность коллективистского менталитета: